8月14—20日举行的2019上海书展期间,中国辞书学会联合上海市辞书学会、上海辞书出版社举办了“汇聚文化精华 推动国家进步——新中国成立70周年辞书成就展”,中国社会科学院语言研究所编写修订的《新华字典》《现代汉语词典》作为新中国成立以来的重要辞书成就隆重展出,向新中国70华诞献礼。

上海书展现场

辞书作为文化的浓缩和体现,汇聚着中华文化的精华,构建着中华民族的集体记忆。辞书是通过词条的方式来描写世界的社会文化工程,对于文化积累传播、推动社会文明进步有着重要意义。辞书成就展展区位于上海展览中心序馆西侧,图文展和实物展相结合,系统回顾总结新中国成立70年来我国辞书编纂出版的辉煌成就。

辞书成就展现场

图文展分为中央重视、国家规划、品牌辞书、著名学者、文化传播5个部分,突出展示党和政府对辞书事业的组织规划、以及辞书事业在国家文化建设中发挥的巨大作用。实物展则分为汉语辞书、民族语辞书、外语辞书、专科辞书、百科全书5大辞书门类,以实物形式展出了近20家出版社的国家重点辞书,以及相关的珍贵文献档案。现场展出的《新华字典》《现代汉语词典》历次版本引来众多观展者驻足翻看。

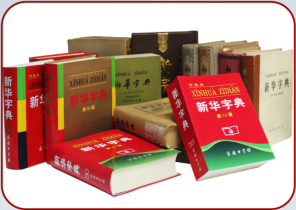

实物展展出的《新华字典》《现代汉语词典》

新中国成立之初,全国人口80%是文盲,农村的文盲率高达90%以上。为编纂一本普及性字典,在中央人民政府出版总署副署长兼编审局局长叶圣陶先生的组织策划下,新华辞书社于1950年8月1日成立,北京大学中文系主任魏建功先生调任社长。1953年12月,《新华字典》面世,由人民教育出版社出版。《新华字典》是新中国成立后出版的第一部以白话释义和举例为特点、以词汇规范和运用为旨归的普及性小型字典。

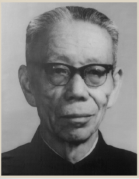

叶圣陶先生

魏建功先生

《新华字典》以“新华”命名,当时肩负着规范现代汉语的职责,担当着扫除文盲的任务,像“千斤顶”一般以一“典”之力撑起新中国文化事业的开局,为新中国的全民教育、文化普及发挥了重要作用。2013年5月,习近平在五四青年节参加主题团日活动时回忆起自己当年农村插队经历,曾说,“上山放羊,我揣着书,把羊圈在山坡上,就开始看书。锄地到田头,开始休息一会儿时,我就拿出《新华字典》记一个字的多种含义,一点一滴积累。”

《新华字典》各种版本

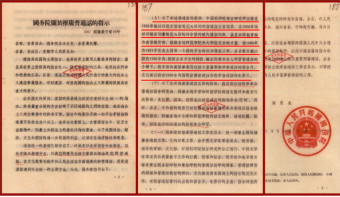

1956年7月,为贯彻国务院《关于推广普通话的指示》、编写以确定词汇规范为目的的《现代汉语词典》,新华辞书社和民国时期由黎锦熙先生创建的中国大辞典编纂处并入中国科学院语言研究所(1977年5月起改称中国社会科学院语言研究所),组建词典编辑室。随着新华辞书社并入语言研究所,《新华字典》转由商务印书馆出版,至今已出至第11版,发行约6亿册。2017年8月,语言研究所设立《新华字典》编辑室,对外恢复“新华辞书社”名称。

国务院关于推广普通话的指示

语言研究所词典编辑室成立后,吕叔湘先生担任主任和《现代汉语词典》主编。1959年底完成初稿。1960年印出“试印本”征求意见。1961年丁声树接任主任和主编。对吕叔湘主编的试印本进行修订,1965年印出“试用本”送审稿。1973年“试用本”内部发行。1978年12月,《现代汉语词典》正式出版,至今已出至第7版,发行5000余万册,包括一些海外版本,在学习与使用现代汉语、促进海内外华人对祖国文化的认同上发挥了重要作用。

图文展“著名学者”部分展出了为编写《新华字典》做出卓越贡献的叶圣陶、魏建功先生和为编写《现代汉语词典》做出卓越贡献的吕叔湘、丁声树先生的生平事迹。中国辞书学会辞书事业终身成就奖至今已评选4次共37人获奖,本次展览展出了获奖者名单,中国社会科学院语言研究所刘庆隆、刘洁修、吴昌恒、单耀海、韩敬体、晁继周等6位辞书编纂专家在名单之列。

吕叔湘先生

丁声树先生

为进一步普及辞书知识,展览期间,主办方特别邀请全国各地辞书学者举办7场讲座,中国社会科学院语言研究所词典编辑室老专家李志江先生于20日上午在书展现场做了《词典里的地名和姓氏》的讲座,让广大读者讲解了《现代汉语词典》等各种辞书中有关地名和姓氏问题的方方面面。

李志江老师在书展现场做讲座

目前,数字化浪潮席卷全球,社会正在进入“互联网+”和语言智能时代,“融媒辞书”让辞书这位“看不见的老师”已开始成为“看得见、听得到的老师”。在这样一个时代,辞书编纂和出版应具有更大的文化担当,推出多种形式的辞书产品,成为新时代文化传播的重要工具。《新华字典》APP已于2017年发布,《现代汉语词典》APP也于今日面世,更好地满足数字化时代的读者需要。