时 间:2017年10月26日(周四)9:30-11:30

地 点:语言所大会议室

主持人:王伟(副研究员)

主题报告一:我们真的了解上声变调吗?——来自眼动实验的证据

报告人:李倩 (博士后)

主题报告二:“有+NP双”的构式化及其句法语义演变

报告人:张亮(博士后)

我们真的了解上声变调吗?

——来自眼动实验的证据

李 倩

摘要:在普通话中,当两个上声相连时,前一个上声由于连读变调作用,其基频实现为与阳平相似的升调调型。因此,"上上变调"一直被认为是从上声变成了阳平(如:Chao, 1968)。而这种观点近年来不断受到声调产出实验(如:Zee, 1980; Yuan & Chen, 2014)和声调感知实验结果(如:Chien etal., 2015; Li & Chen, 2015)的挑战。迄今为止,普通话母语者在实时言语感知的过程中如何处理上声变调的机制尚不明确。

本实验采用对实时言语感知进程更为敏感的"视觉情景范式"(Tanenhaus etal., 1995),测量被试在感知上声变调时的眼动模式。实验采用"上上-阳上"最小对立对(如:眼睑-盐碱)以及近似最小对立对(如:赌友-毒瘾)作为实验刺激。

实验被试将在屏幕上看到最小对立对或近似最小对立对中两个双音节词的同时听到其中的一个,并按要求尽可能迅速且准确地从两个词中用鼠标点选听到的词。一方面,本实验最小对立对的正确率结果完美复制了前人"上上-阳上最小对立对不能可靠区分"的结论(如:Wang & Li, 1967)。另一方面,近似最小对立对的眼动数据揭示了上上和阳上在早期阶段明显的感知差异:在刺激开始后200-400毫秒,阳上为目标条件下目标词的注视比例显著高于竞争词,而上上为目标条件下目标词与竞争词的注视比例相同。但在稍晚阶段(刺激开始后400-600毫秒),目标词与竞争词注视比例在两种条件下都趋于相似。该实验的结果因此不仅揭示了上上-阳上不同的线上感知进程,也解释了前人在线下判断实验中观察到的"上上-阳上不能区别"的现象。

主要参考文献:

Chao, Y.-R. (1968). A Grammar of Spoken Chinese. University of California Press, Berkeley.

Chien, Y.-F., Sereno, J. A., & Zhang, J. (2015). Priming the Representation of Mandarin Tone 3 Sandhi Words. Language, Cognition and Neuroscience.

Tanenhaus, M. K., Spivey-Knowlton, M. J., Eberhard, K. M., & Sedivy, J. C. (1995). Integration of Visual and Linguistic Information in Spoken Language Comprehension. Science 268, 1632–1634.

Wang, W. S.-Y., & Li, K.-P. (1967). Tone 3 in Pekinese. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 10, 629–636.

Yuan, J., & Chen, Y. (2014). 3rd Tone Sandhi in Standard Chinese: A Corpus Approach. Journal of Chinese Linguistics 42, 218–236.

Zee, E. (1980). A Spectrographic Investigation of Mandarin Tone Sandhi. UCLA Working Papers 49, 98–116.

“有+NP双”的构式化及其句法语义演变

张 亮

摘 要:VO式“有+NP双”(简称“有+NP”)是现代汉语中较为能产的、具有特殊句法、语义、语用功能的语法构式。固有构件“有”、变项NP的属性与“有+NP”的构式化呈现动态的正向相关。

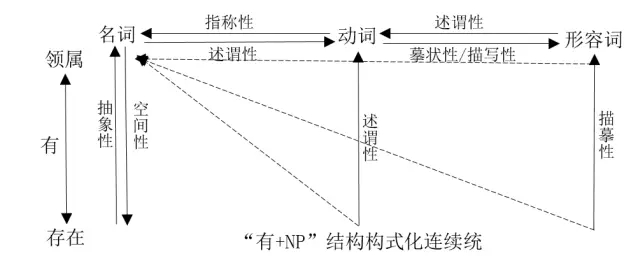

“有”是存现动词,其表存在与领属(领有)以连续统的形式呈现;“有”的度量或衡量标准以“零”为计量起点,一切名词或名词短语都能够进入“有+NP”结构。NP由一般的三维具体空间性名词逐渐向抽象名词演化,NP的空间性、有界性伴随演化,“有”、NP双重连续统作用下,“有+NP”的构式化梯度呈现,即:

NP的抽象化致使其计量模糊性(NP的量级由数值化计量向模糊化、概约化计量过渡);对抽象名词“量”的判定多采用“社会平均值”作为计量标准。在句法象似性或句法临摹性的作用下,构式“有NP”被赋予特殊语用功能,即“高量级”义。“有+NP”形式越固化,语义整合度越高,构式整体越能够被程度副词修饰。在“F+A.”的句法格式强势类推下,“F+有NP”中“有NP”被重新分析与解读,“有NP”具备形容词的属性与功能。

“有NP”主要出现在“Ⅰ.S+有NP”“Ⅱ.有NP+的+NP”“Ⅲ.S+VP+得+有NP”“Ⅳ.S+有NP(+地)+VP”四类句法环境中。“有NP”可以充当基础谓语、定语、状语、补语及高层谓语成分。“有NP”充当不同句法成分与其构式整体演化(语法化)之间存在相关性。“有NP”能否充当句子基本信息负载单位(PIBUs)直接决定其是否发生语法化,决定其与句中其他谓语成分VP的句法关系分配。因语义转化而发生语法化的现象在“有NP”与同位VP共现中表现更为突出。

“有NP+VP”间句法关系历经“连谓——状中——高层谓语”演变。高层谓语结构“有NP+VP”是“有NP”构式化高级阶段。在“adv.+VP”的强势类推下,高层谓语结构中“有NP”具备被重新分析为副词的极大可能。“有+NP”结构的构式化程度最高端是情态化、副词化。

关键词:“有+NP双”;构式化;句法分布;语义负载

参考文献(部分):

贺 阳 1994 “程度副词+有+名”试析,《汉语学习》第2期。

李先银 2012 容器隐喻与“有+抽象名词”的量性特征——兼论“有+抽象名词”的属性化,《语言教学与研究》第5期。

李宇明 1995 能受“很”修饰的“有X”结构,《云梦学刊》第1期。

刘丹青 2011 有字领有句的语义倾向和信息结构,《中国语文》第2期。

刘文秀 2017 现代汉语“有+N”结构的构式分析,《语言教学与研究》第3期。

刘志富 2016 基于语义特征的无标记量大“有+N”的表义机制考察,《三峡论坛》第2期。

庞加光 2015 “有+数量结构”:从客体观照到主体观照,《当代语言学》第2期。

沈家煊 2001 语言的“主观性”和“主观化”,《外语教学与研究》第4期。

施春宏 2001 名词的描述性语义特征与副名组合的可能性,《中国语文》第3期。

唐善生 2000 “程度副词+名词”与“程度副词+有+名词”结构,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》第3期。

王灿龙 2016 “有”字结构式的语义偏移问题,《语法研究和探索(十八)》,北京:商务印书馆。

温锁林,刘元虹 2014 从“含蓄原则”看“有+NP”的语义偏移现象,《汉语学报》第1期。

吴为善 2013 “有+NP双”的熟语化趋势及其语义倾向探源,《语法化与语法研究(六)》,北京:商务印书馆。

徐阳春 2015 “有+NP+VP”结构考察,《语言教学与研究》第2期。

薛宏武,闫梦月 2012 论古汉语专名“有M”结构及其“有”的性质,《古汉语研究》第2期。

姚占龙 2004 也谈能受程度副词修饰的“有+名”结构,《汉语学习》第4期。

张 敏 1998 《认知语言学与汉语名词短语》,北京:中国社会科学出版社。

张新华 2011 释“有”,《语言教学与研究》第5期。

张豫峰 1999 “有”字句的语义分析,《中州学刊》第3期。

赵春利、石定栩 2011 主谓间“有+NP/VP”的句法语义研究,《语言学论丛(第四十四辑)》,商务印书馆。

朱德熙 1982 《语法讲义》,北京:商务印书馆。

Goldberg, Adele E. 1995 Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure, Chicago: University of Chicago Press.

Goldberg, Adele E. 2006 Constructions at work: The Nature of Generalization in Language, Oxford: Oxford University Press.

Martin Hilpert 2014/2016 Construction Grammar and Its Application to English(影印本),北京:北京大学出版社。