沈家煊:动主名谓句——为朱德熙先生百年诞辰而作

3.结构分析的确定与不确定

在收录动主名谓句的过程中,明显感到汉语的语法结构具有分析上的不确定性,这种不确定性使得,过去分析为动宾、动补、偏正、同位等结构关系的,都不排除分析为中式主谓关系的可能。造成这种不确定性的原因还是本文开头说明的汉语造句的规律。上文“名谓成为后续话语的主语”一节已举例说明流水句的可断可连性。首先,下面的例子都不必分析为动宾或动补,也可分析为动主名谓:

秦小姐最后选定,蓝印花布旗袍。| 两个月讨回,足足二百两。| 三两个文艺小弟,静静来听,爱因斯坦观点。| 你看我热得,一身的汗。| 看你生气生的,哪门子的气呀!| 老婆吩咐保姆,一早买菜内容,做早点心内容。| 过去喜欢唱、现在喜欢听——谭咏麟那首《爱在深秋》。| 雨终于下了,一个透。| 擅长白描文字好。| 闷听闷吃,黄酒一斤半。

看最后二例,“擅长白描”,与“文字好”对举,更有理由按主谓分析,“闷听闷吃”并联,“黄酒一斤半”不宜分析为“闷吃”的宾语。下面的例子,原文没有逗号,但只要加上逗号就都成为明显的动主名谓句:

汗出(,)几身了。| 谈了(,)多少时间?| 祖传(,)美肤秘方。| 我讲(,)最后一遍。| 中午休息(,)三个小时。| 在百货店的柜台里就摆着(,)一双。| 远望(,)一片浅红的海。| 顾老相公请他在家里(,)三个年头。| 老友与我相别(,)二十年,不通音问。| 把周先生脸上羞的(,)红一块白一块。| 你在外面乐了(,)一次,二次,三次,是不是?| 只听得(,)一片声的锣响。| 严贡生道:“吃了(,)好贱的云片糕!”

最后一例(《儒林外史》第六回)加个标点更表现严贡生讹诈船家的口气。其次,过去分析为定中短语的,如果定语后断开,与前边的词语连上,全句就可以分析为动主名谓句:

到处是一对一对,抱紧的无声男女。| 阳光淡下来,照亮了台面上,阿宝寄来的信。| 传过粉墙外面,秋风秋叶之声。| 恢复不到三十年代,亭子间的风景了。| 难怪前天看见雪芝,一声不响的样子。

同样,原文没有逗号,但只要加上逗号也就成为动主名谓句:

蓓蒂读小学(,)一年级。| 酒是我自己带来的(,)五粮液。| 那人淋淋漓漓(,)一身的水。| 你向谁借的(,)钱?

以下例子除了分析为偏正结构、同位结构,也可按动主名谓分析:

舍命一顿混战。| 揪着领子,一顿乱打。| 破家知府,灭门县令。| 在八道坡,在八道坡,非常好看的事!| 我可以送你两个字:谣言。| 老正兴吃大闸蟹,八只!| 付乖囡辛苦钞票,一块整。

以下五句,后半截不必按动词短语分析,按定中短语分析(的字结构做定语)就是动主名谓句:

终日吵闹这事,那里来的晦气!| 我已服药了。检查前吃的药。| 四狗你真坏,跟谁学来的这个下流行动?| 我贫僧自小出家,那里来的这个儿子?| 也就巴巴嘴,买不起的(糖串葫芦)。

就标点而论,由于流水句可断可连,描写分析汉语,如果文本主要是按欧式主谓结构来标点的,那么就不能完全以标点符号为依据,如果文本是按汉语习惯的句读法来标点的(如《繁花》),那么实际出现的标点符号就是重要的参照和依据。

不确定中有确定性,上述种种结构关系的不确定中,唯一可以确定的就是并置关系(parataxis),两个成分并置,按前后顺序自然理解为“起说-续说”关系,也就是广义的“话题-说明”关系。并置关系是其他各种结构关系的基础和源头,可参看Matthews(1981:223)。

4.来自对话

动主名谓句跟其他类型的整句一样,也是从对话来的。一问一答的对话变为自问自答,两个零句只要连上就是一个主谓句。下面的例子只要把问号变为逗号,就成为动主名谓句:

他到北京算什么?一只小蚂蚁!| 咱爷俩谁跟谁?老交情了。| 公安会依法办事,怎敢乱来?法制社会嘛!| 你怎么订啊?那个东西。| 没有几个领导干部不被告状,但又几个人会被查处?靠山!

4.1 动主或名谓为引语

对话中充满引语。引用的可以是对方刚说过的话、别人早先说过的话、大众经常说的话(包括名言警句),等等。由对话变为独白的主谓句,大多数情形是主语部分为引语,可以变为动主名谓句的例子如下:

阿宝说,我想去香港,将来做贸易。阿宝爸爸说,资本主义一套,碰也不许碰。→ 阿宝爸独白:想去香港,将来做贸易,资本主义一套。| 沪生说,我要是专看旧书,抄旧诗,我爸爸一定生气的,非要我看新书,新电影。小毛说,革命家庭嘛。→ 小毛独白:你爸爸非要你看新书新电影,革命家庭嘛!| 范总说,俞小姐的单子,必须我来结。阿宝说,小事一桩,范总不必认真。→ 阿宝独白:单子谁来结,小事一桩。| 鲍廷玺道:小的今年十七岁了。向知府道:好个气质!→ 向知府独白:今年十七岁了,好个气质!| 芳妹说,要我让位,要我离婚。陶陶说,乱话三千。→ 陶陶独白:要你让位,要你离婚,乱话三千。| 李济运……只是笑道:“放心,星明兄,县委是信任你的!”刘星明仍是牢骚,说:“什么县委?县委是谁?”→ 刘星明独白:县委是信任我的,什么县委!| 李济运就把声音放得更低些,说:“程厅长怎么这样?”吴茂生也轻声地说:“老矛盾了!”→ 吴茂生独白:要说程厅长怎么这样,老矛盾了!| 余尚飞问:“只作纪录,还是要做新闻?”朱芝说:“两手准备吧。”→ 朱芝独白:只作纪录,还是要做新闻,两手准备吧。| 芳妹说,大师讲得不错,桃花开,桃花朵朵红,我哪能办。陶陶说,钟骗子的屁话,一句不要听。→ 陶陶独白:桃花开,桃花朵朵红, 钟骗子的屁话。| 陆太一笑,两目一翻说,妹妹,一定喝了这杯,必须的,服务员,拿杯子来。陆总说,用我的。陆太一把抢过说,夫妻用品,不可乱借。→ 陆太独白:用他的,夫妻用品!| “医院可以这么不严肃?”李济运说。毛云生……望得李济运脸上的皮肤都白了,才说:“生意!医院只要生意!”→ 毛云生独白:医院可以这么不严肃,生意!| 成鄂渝笑道:“没想到朱部长太厉害了,居然知道我到乌柚来了。朱部长,你们乌柚没有东厂吧?”朱芝笑笑,说:“还克格勃哩!您成大记者是名人,您一到乌柚,老百姓可是奔走相告!”→ 朱芝独白:我们乌柚有东厂,还克格勃哩!| “起拱子?”刘星明没有听懂。李济运笑笑,说:“乌柚方言,说的就是群众集体闹事。”→ 李济运独白:起拱子,乌柚方言。

也有引语出现在名谓部分的:

四爷说:“你娘成了黑老大了!”李济运说:“她怎么黑老大了?”→ 李济运独白:我娘成了黑老大了,怎么黑老大了。| 朱芝笑笑,说:“李济运同志故居。”李济运拍了朱芝的手,骂道:“我还活着,怎么就故居了?” | 朱芝觉得太有意思了,回头逗歌儿,说;“歌儿你长大了肯定是科学家!”李济运心里却是急,笑道:“若是你的孩子,看你还科学家不!”

后二例李济运的回话已经是动主名谓句,名谓是部分引用朱芝的话。下面的例子,引号是笔者加的,原文没加引号:

“备战备荒为人民”,领袖语录。| “人们不禁要问”,文革腔。| “不禁要问”,大字报口气嘛。| “汪小姐去红房子”,十三点。| 哼,讲起来好听,“路线斗争”。| 我还活着,怎么就“故居”了。| 李济运道:“从内部提拔,最多盘活了两个干部,从外面调进去,说不定就盘活几十个干部了。”熊雄哈哈大笑,说“济运真会用词,‘盘活’!” | 坐在黄店的饭店,手指敲着桌子,声音响亮,“一盘炒猪肝,二两黄酒”。| 开口“老子”,闭口“老子”。

对话中的沉默往往也代表一个言语行为,也可成为引用对象,看《繁花》中一例:

阿宝爸爸看看阿宝说,又谈恋爱了。阿宝不响。阿宝爸爸说,谈了多少时间。

阿宝父子间对话,阿宝不响(沉默不言),实际是默认“谈了”,所以阿宝爸爸接着说的“谈了多少时间”,是以“谈了”为引语的动主名谓句。

按照“互文理论”(克里斯蒂娃,2016),文本植根于对话,引言是对话的特征,对话中一方的应答,只要一出口就成为对话进行下去的潜在话题,因此任何文本的建构都是引言的集合,任何一句话都是既指向言外又指向语言自身,即指向已经说过的话。

4.2 叙述和对话融合

既然独白的来源是对话,小说中的叙述和对话也就融为一体,作者写对话也是在叙述,所以对话可以不用引号,如《繁花》和《儒林外史》(最早抄本)。在《繁花》中,有人劝汪小姐去打胎,汪小姐先回应说:“汪小姐去红房子(打胎),十三点。”这是汪小姐直接引述对方劝说她的话,动主“汪小姐去红房子”可以加引号。接下去汪小姐又说:“还好意思叫我去红房子,十三点。”这是汪小姐的带评论的叙述,但其中也有引语“去红房子”,叙述和引语交杂。下面的例子更表明,小说作者写对话就是在叙述,对话是叙述的一部分:

“两会”刚刚报到,天气就放晴了。刘半间说,“好兆头。”→ 作者叙述:“两会”刚刚报到,天气就放晴了,好兆头。| 刘书记一脸的不屑,说,“就他刘星明那个水平,还开专栏写文章?”→ 作者叙述:刘书记一脸的不屑,就他刘星明那个水平!| 朱达云又开玩笑了,说:“刘书记这是爱护干部,怕济运同志犯错误!”“你这张嘴,什么事都拿来开玩笑!”刘星明骂了朱达云。→ 刘星明独白:是爱护干部,你那张嘴!作者叙述:说是爱护干部,他那张嘴!作者叙述:朱达云又开玩笑了,他那张嘴!

总之,汉语主语和谓语的类型不受限制,这是因为对话的时候应对语的类型不受限制,《说文》“对,譍无方也”,应对不拘方式。

5.理论上的反省

5.1 木桶短板原理

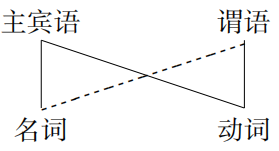

动主名谓句已经成为构建汉语语法体系的一块理论上的短板。虽然它不是强势高频句式,但也不是个别偶见现象,不能回避不理或不予重视。根据“木桶短板原理”,恰恰是对这块短板的合理解释代表了一个语法体系得以成立的底线标准和最大容量。对汉语名词和动词的基本分布事实,朱德熙(1985)的描述无疑是正确的:

动词动词做主宾语是常态,用实线连接,名词可以做谓语,但并非常态,用虚线连接。就动主名谓句而言,动主是一条实线,名谓是一条虚线。对于动词做主宾语,现在有一种说法,说这不算汉语的特点,因为英语的动词也能做主宾语,只是要名词化而已。这完全是曲解朱先生的本意。朱先生当然知道英语的这个事实,他所强调的汉语特点是,汉语的动词无需名词化就可以直接做主宾语。于是又有人说,汉语的动词做主宾语的时候是通过“零形式”的名词化,然而朱先生真正的贡献就在于,坚持说汉语不存在零形式名词化,所谓的零形式名词化“完全是人为的虚构”。现在还在那儿主张零形式名词化的人不明白朱先生这么坚持的理据所在,那就是,对汉语来说,名词化是“多此一举”,违背建立语法体系必须遵循的“严谨”和“简单”两条原则。正是这一点体现了朱先生对待语言研究的科学精神和科学方法,是朱先生给我们留下的最重要的学术遗产之一。(沈家煊,2011)

对于名词做谓语,过去主要有以下三种解释,但都不成功。(一)名词“化”为动词,即名词的“动词化”。这跟说动词的“名词化”一样,没有任何形式依据,因此只是“人为的虚构”。(二)名词临时“活用”作动词。这是以偏概全,“推食食我,解衣衣我”里的“食、衣”说是名词活用作动词,说得很到位,但是“环滁皆山也”里的“山”,“视之,石也”里的“石”,谁也不会说是名词活用,而名谓句大多数属于后一种情形。(三)汉语的名词是分类动词。例如上面的“山”和“石”就是给事物起分类作用的动词。何莫邪(Harbsmeier,1983)此说突破名动必然二分对立的观念,把名词看作动词的一个次类,逻辑上没有问题,然而朱德熙(1988)的批评切中要害,说这是把特殊现象当作了一般现象。“县长回来了,穷秀才样子”这个名谓句,名词“穷秀才”出现在定语位置就难以分析为分类动词。更重要的是,跟动词相比,名词的功能主要是做主宾语,做谓语并非常态(上图虚线),怎么能把名词都看作分类动词呢?朱先生说,有人主张动词做主宾语的时候发生了“名词化”,这是把一般现象当作特殊现象,两种主张正好相反,但都是混淆了一般和特殊。

笔者的统一解释(沈家煊,2009、2016)是汉语“名动包含”,动词是名词的一个次类,是指称动作或状态的动态名词,所以动词做主宾语无需名词化,名词可以做谓语是因为谓语根本是指称语。这个解释只是在朱先生的基础上接着向前跨了半步而已。

5.2 什么是体现汉语精神的造句方式

陆志韦(1963)说,汉语语法研究在理论上的反省要“从大处落墨”,“符合汉语的精神面貌”。汉语造句的精神究竟是什么呢?其一,并置为本。赵元任(1968)已经为我们作了示范和指引,他实际定义了一个中式主谓结构,这个中式主谓结构可以涵盖欧式主谓结构(把它视为一个特例)。中式主谓结构说到底就是一对“起说-续说”的并置。粤语“你去先”跟北方话“你先去”,实际都是“你去”和“先”两个成分并置,差别只在次序不同。由此联想到古汉语“吾甚衰”和“吾衰甚”,“甚”和“衰”二字并置,区别只在着重点。(张汝舟,1952)“逃,僝头”不应分析为主语倒装,“酒喝不喝?”不应分析为宾语前置,因为主谓句就是主语和谓语并置。定中短语是定语和中心语并置,“啼莺舞燕”可以回文变成“燕舞莺啼”(赵元任,1968,丁译本,37页),谁会主张“燕舞莺啼”是定语倒装呢?联想到北方话说“冰棒”,上海话说“棒冰”,无非就是“冰”和“棒”并置,次序不同。按赵先生的看法,从全局考虑,从系统的一致性和简单性出发,主语位于谓语之前,修饰语位于被饰语之前,宾语位于动词之后,这三条语序规则对汉语来说是没有例外的。“你去先”如果作状语后置的分析,单独看未尝不可,但是破坏了整个系统的一致和简单。相遇问候,上海人不说“吃饭啦”而说“饭吃啦”,如果作宾语前置的分析,单独看未尝不可,但是破坏了整个系统的一致和谐。同样,“论语孟子,我们先读”如果作宾语前置的分析,也破坏了整个系统的一致和谐,应该跟“我们先读,论语孟子”一起分析为两个成分的并置,差别只在哪个是起说哪个是续说。“很令人羡慕,这样的生活”也不宜分析为主语后置。这就是说,主语和谓语、动词和宾语、修饰语和被修饰语,在汉语里根本上都是两个成分的并置。汉语的这种“并置为本”的造句精神,时间上贯通古今,地域上联系普方,所以赵元任(1968)说,从全局看“中国话其实只有一个文法”(丁译本,8页)。重视体系的一致和简单也是朱德熙先生的追求和实践,朱德熙(1985)的表述是“严谨和简单同等重要”。我们继承前辈的学术遗产,主要不是继承他们的个别结论或断言,而是继承他们的思想和方法。有人说,追求一致和简单是不是会抹杀区别?这种顾虑没有依据,恰恰相反,只有在追求一致和简单的前提下,考察区别才是有意义的,对区别的描写才能更准确到位。

两个成分并置,按理必定在某个层次上两者的性质相同。如果说主谓句是主语和谓语的并置,我们从什么意义上说两者是性质相同的呢?这是一个必须回答的问题。回答是,按照“名动包含说”,中式主谓结构的主语和谓语在语用的层次上都具有指称性,两者都是指称(用)语。对于名词做谓语,除了上一节所说的三种解释,还可以提出第四种,说名词谓语前统一隐含一个动词“是”。这个解释有道理,下面的实例如果把“是”去掉,就成了动主名谓句:

不方便讲,是私人秘密。| 雪芝哥哥看上去,是读书人。| 我等于,是一个赤膊女人了。| 实在太土了,看见就是一包气。| 对准一乐的脸就是一巴掌。| 一聊就是两三个小时。| 天气晴和,他们把这些花一盆盆抬到院子里,一身热汗。刮风下雨,又一盆盆抬进屋,又是一身热汗。(有无“是”并举)

反过来看,我们收录的动主名谓句几乎都可以在名谓前加上“是”。那么能不能说名词谓语不存在,是假谓语,所谓的名词谓语实际是动词“是”的宾语呢?不是不可以,但必须跟另一个重要事实结合起来看,那个事实就是动词谓语前也总是可以加“是”,如“我(是)去过西藏”“我(是)喝了酒”“她(是)做着饭呢”。②如果上述说法可以成立,那么动词谓语也都是假谓语。两个事实结合,给我们深刻的启示:汉语的谓语不是纯粹的谓语,它根本是指称语。在中国人的心目中,主语和谓语并置,两者可视为Bloomfield(1917)所说的对等项(equatedterms),主谓句是一种等式型(equational type)的句子。这种“中式主谓结构”可拿“一笑一菩提”(A smile, a bodhi.)作为典型代表,它是汉语特色,也具有普遍价值。正是这种主谓对等的观念导致“对言格式”的形成,也导致汉语语法结构和韵律结构的高度一致。③

汉语的造句精神,其二,递系为本。这是对“递归为本”而言,递归(recursion)据说是语言结构的普遍性质。王力先生强调汉语和西洋语法相异之点“不强求其同”,首先提出汉语有别于印欧语的“递系式”。递系式中的递系项是不分名词和动词的,递系式因此不仅包括递系项为名词的兼语式,例如“迎春又命丫头点了一支梦香甜”“幸亏是宝二爷自己应了”,递系项是名词“丫头”和“宝二爷”,还包括递系项为动词的连动式,例如“我买一个绝色的丫头谢你”,递系项是“买一个绝色的丫头”,系上是“我买一个绝色的丫头”,系下是“买一个绝色的丫头谢你”。甚至还包括“我来的不巧了”和“他到得太晚了”这样的句子(不必按动补结构分析),动词“来”和“到”是递系项,“的/得”相当于古汉语的停顿助词“也”(如“余生也晚”),“他到得太晚了”就是“他到啊太晚了”,详见王力(1984:133-144)。按这个分析,“他到家啊夜里了”这个动主名谓句也属于递系式,“三乐和他爹长得一个样子”也可以分析为动主名谓句(“得”后可加“啊”)。上文收录的动主名谓句表明,名谓也可以成为递系式中的递系项(见“名谓又成为后续话语的主语”一节)。

递系为本是汉语造句的精神,赵元任(1955)在论述逻辑概念在汉语里的表达方式时也提到了。逻辑量词“SOME”在汉语里的表达就是递系式,“some men tell the truth”的正常汉译是“有人说真话”,“人”为递系项,上系是动词“有”的宾语,下系是“说真话”的主语,“这与汉语造句法的精神是完全一致的”。④沈家煊(2019)进一步论证,汉语的结构普遍具有递系性,语言不是只有依靠“递归”才能传情达意,靠“递系”也能传情达意。递系造句的原理有如动画的制作原理,句子是一个动态的生成过程。这种动态性也是源自对话,对话根本是一种动态的递系过程,详细参看沈家煊(即出)。最后,递系为本和并置为本是互有联系的,结构的递归性建立在成分之间主从关系的基础上,结构的递系性则建立在成分之间并置关系的基础上。

备注:

②动词前的“是”仍是动词,有强调作用,见沈家煊(2017)从“结构的平行性原则”出发所做的论证。

③例如,“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还,两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”韵律结构和语法结构都是四三格,遵循“半逗律”,其中第一和第四句就是动主名谓句。参看沈家煊(2019)。

④原文“this is in complete consonance with Chinese construction”,由白硕译、叶蜚声校。

参考文献:

克里斯蒂娃 2016 《主体·互文·精神分析——克里斯蒂娃复旦大学演讲集》,祝克懿、黄蓓编译,生活·读书·新知三联书店。

陆镜光 2004 《说“延伸句”》,中国社会科学院语言研究所、《中国语文》编辑部编《庆祝〈中国语文〉创刊50周年学术论文集》,商务印书馆。

陆志韦 1963 《从“谓语结构”的主语谈起》,《中国语文》第4期。

吕叔湘 1979 《汉语语法分析问题》,商务印书馆。

沈家煊 2009 《我只是接着向前跨了半步——再谈汉语的名词和动词》,《语言学论丛》第40辑。

沈家煊 2011 《朱德熙先生最重要的学术遗产》,《语言教学与研究》第4期。

沈家煊 2012 《“零句”和“流水句”——为赵元任先生诞辰120周年而作》,《中国语文》第5期。

沈家煊 2016 《名词和动词》,商务印书馆。

沈家煊 2017 《“结构的平行性”和语法体系的构建》,《华东师范大学学报》(哲学社会科学版)第4期。

沈家煊 2019 《超越主谓结构——对言语法和对言格式》,商务印书馆。

沈家煊 《“二”还是“三”——什么是一个最小流水句》,《汉语语言学》第一辑(即出),社会科学文献出版社。

宋柔 2013 《汉语篇章广义话题结构的流水模型》,《中国语文》第6期。

王力 1984 《中国语法理论》,《王力文集》第一卷,山东教育出版社。

徐晶凝 2019 《交际互动视角下的追补句》,《中国语文》第5期。

张汝舟 1952 《谈谈“句子”构造》,《语文教学》第8期。

赵元任 1955 《汉语语法与逻辑杂谈》,原文(英)载Philosophy Eastand West,9(1),中译文载赵元任著,吴宗济、赵新那主编《赵元任语言学论文集》,商务印书馆,2002。

赵元任 1968 《中国话的文法》,吕叔湘节译本《汉语口语语法》,商务印书馆,1979。丁邦新全译本《中国话的文法》(增订版),香港中文大学出版社,2002。

赵元任 1970 《国语统一中方言对比的各方面》,《“中研院”民族学研究所集刊》第29期。

朱德熙 1983 《自指和转指——汉语名词化标记“的、者、之”的语法功能和语义功能》,《方言》第1期。

朱德熙 1985 《语法答问》,商务印书馆。

朱德熙 1988 《关于先秦汉语里名词的动词性问题》,《中国语文》第2期。

Bloomfield, Leonard 1917 Subject and predicate. Transactions of the American Philological Association 47:13-22.

Groenendijk, Jeroen and Martin Stokhof 2006 Dynamic semantics. In Keith Brown (ed.) , Encyclopedia of Language & Linguistics Vol.4, 28-33. Amsterdam: Elsevier.

Harbsmeier, Christoph 1983 Where do Classical Chinese nouns come from? Early China 9(1):77-163.

Matthews, Peter H. 1981 Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

Nordinger, Rachel and Louisa Sadler 2004 Nominal tense in cross linguistic perspective. Language 80(4):776-806.

原文刊于《中国语文》2021年第1期