1. 前贤研究

关于“别”的来源以往有六种不同看法:其一,“不要”合音说;其二,指别代词引申说;其三,蒙古语借词说;其四,“不必”合音说;其五,源于否定副词“别”;其六,源于“弗”“勿”。到目前为止,合音说论证最为充分,尤其是江蓝生(1991)提出的“另一种第二变化”,即合音之后的piɛu重新分解组合为piɛ+iɛu,这一解释非常具有启发性。

2. 我们的推测

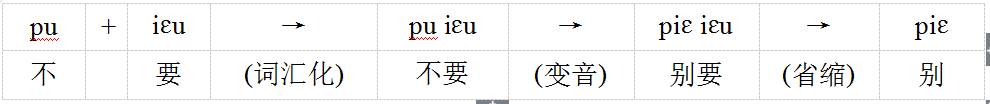

我们在江蓝生(1991)的启发下设想不经过“嫑/别”这个阶段,即“不要”变音为“别要”,“别要”再省缩为“别”。其完整过程经历三个阶段:

(i) 词汇化:

“不”与“要”连用,词汇化为禁止词“不要”;

(ii)词音变化:

禁止词“不要”变音为“别要”(“别-”是“不-”的变音);

(iii) 省缩:

“别要”省去“要”即为“别”。

3. “不要”的词汇化

“不要”凝固成词是这个演变过程的重要一环,据李明(2001/2016),“要”从中古开始表示必要,相当于“须”“须要”,可用于两种语境:一是陈述句,二是祈使句或具有祈使意图的句子。两种语境中“要”的功能本来是统一的,表明说话人对动作行为必要性的看法,但是在祈使句中,说话者指出必要性则表明了取舍,间接传导了一种压力,希望听话人做出行动。这种用法的“要”前面加上否定词“不”,就成了对必要性加以否定的“不要VP”。如(引自李明2001/2016):

(1) 唯须锄之,如此,得四年不要种之,皆余根自出矣。(《齐民要术·伐木》)

(2) 便须部领众人行,不要迟疑住时饷。(《变文集·维摩诘讲经文七》)

前例对必要性加以否定,不表禁止;后例因为是祈使语境,从说话人认为做什么没有必要,可以推导出阻止和劝诫听话人做什么。当这种推导变为频率很高的常规用法时,“不要”很容易被看作一个整体,原来的跨层组合“不|要VP”重新分析为“不要|VP”,“不要”凝固成词。禁止词“不要”见于唐宋,到明清之际已经不再用于表示不必要而专用于表禁止。

4. 词音变化,“不要”变读为“别要”

4.1 “词音变化”是语流音变的一种,是指多音词内部音节之间的语音变化。词音变化有如下特征:

Ⅰ.不能脱离其所在的词,离开词未必有这种变化;

Ⅱ.发生在相邻音节之间,而与词的语法结构不完全对应;

Ⅲ.涉及词汇内部相邻音节之间的边界消失与边界重组,往往与同化、弱化和脱落有关;

Ⅳ.通常见于口语,书面语滞后;

Ⅴ.与词的高频使用密切相关。

词音变化不同于“字音变化”。字音变化涉及一个个“字”(音节)的语音地位(声、韵、调、呼、摄、等)的历时演变,往往与音系变化(phonological change)有关,而词音变化可能涉及系统也可能是一种非系统的语音变化(phonetic change)。在多音节词丰富的语言中词音变化比较普遍,如英语input > imput,conposition > composition,汉语口语中也多有所见。合音、变音、轻声、变调等都可能属于词音变化。前段时间网上风传北京口语一些词汇的读法,可以窥见正在发生的词音变化之一斑。如(取自网络):“涮羊肉>霜肉”;“大望路> 肚昂路”;“大栅栏儿>大石辣儿”。

“不要”变音为“别要”,可以看作词音变化的结果:“不要pu iɛu > 别要piɛ iɛu”。“不”“别”虽为入声字,但《中原音韵》时代已读pu、piɛ。凝固的禁止词“不要”pu-iɛu,连读时内部分界模糊,u弱化同时受i逆同化,再加过渡音ɛ,听起来就像piɛ-iɛu了。

4.2 语言事实的支撑。首先“不要”先已成词;其次,“别要”产生之时“不要”应有足够高的使用频率;第三,“别要”应先于“别”出现。第一点已如前述,下面看后两点。

先看频率。从文献用例看,“不要”确实有一个频率逐渐增加的过程。唐宋时期“不要”虽然可以表示禁止,但表禁止主要用“莫”“休”。直到《元曲选》“不要”用例才多起来,在明代以后的《金瓶梅》《醒世姻缘传》等北方文献中开始大量出现,而此时正是“别要”产生之际。据冯春田、王群(2006),《金瓶梅》有“不要”84例,“别要”41例,两者之和125,接近常用禁止词“休”字的一半(125比270);而到了《醒世姻缘传》,“不要”“别要”之和294,已经超过了“休”的两倍(294比119)。

再看“别要”是否先于“别”。支持性证据是,早期“别要”多见,“别”很少见,最早出现“别”和“别要”的文献是元曲和《金瓶梅》。元曲只有4例“别”,且有可疑之处;而《金瓶梅》中例子较多,主要是“别要”;到《醒世姻缘传》“别”逐渐增多,几乎与“别要”持平;而到了《儿女英雄传》,就只有“别”而没有“别要”了。不支持“别要”先于“别”的证据是元曲已有“别”而没有“别要”。一般来说元曲的时代应该早于《金瓶梅》,但是根据本文考证,元曲的例子可靠性均有疑问。

5. 构式省缩,“别要”省缩为“别”

习语和所谓固定搭配,是典型的构式(construction)。典型的构式可分解性很低,难以从字面上看出其结构和意义的构成,类似于一种打包形式。在语言交际中,打包形式往往很容易造成重新分解,或加以省缩,使得原来的构成成分独自担当整个打包形式的句法语义功能。江蓝生、杨永龙(2006)曾讨论单句层面的构式省缩,词法层面的构式省缩是指一个完整的词汇形式(也包括虚词)省去其中的一部分,使得其中的构成成分之一独立承担整个词形的功能。如“何等>等(底)”、“何物>物(勿、没、莽)”、terminal station>terminal(终点站)、good morning>morning(早上好)等。

“别”本来是“不”变音后的记音字。记音字“别”变成独立的禁止副词是“别要”省缩的结果。“别要”成了难以分解的打包形式,内部结构和语义关系淹没之后,语言使用者就有可能对它进行重新识解,把整体意义看作其构成成分的意义,即认为“别要”中的“别”可以单独表禁止,从而把“别要”省缩为“别”。

“别要”省缩为“别”又与类推有关。同时代的禁止词除了“别要”,还有“休要”和“莫要”及对应的单音形式“休”和“莫”。既然“别要”“莫要”“休要”都是禁止词,构成中都有一个“要”,给人的感觉是,结构也应该相同。既然“休要”“莫要”可以单说为“休”“莫”,“别要”也应该可以单说为“别”。通过类推,于是“别要”省缩为“别”。

6. 结语

“别”的产生途径可概括为:

本文论证了“不要”变音为“别要”,“别要”省缩“别”的可能性,并不否定“不要”合音为“嫑”的可能。合音与变音都是词音变化的一种,二者并不矛盾。

参考文献

冯春田、王群 2006 《副词“别”形成问题补议》,《汉语学报》第1期。

江蓝生 1991 《禁止词“别”考源》,《语文研究》第1期。

江蓝生、杨永龙 2006 《句式省缩与相关的逆语法化倾向》,载何大安等主编《山高水长:丁邦新先生七秩寿庆论文集》,《语言暨语言学》专刊外编之六,439-465页。

李明 2001 《汉语助动词的历史演变研究》,北京大学博士学位论文;商务印书馆,2016。

原文刊于《中国语文》2017年第6期