本文讨论直接从朱德熙(1983)《自指和转指》这篇重要论文开始的。朱先生认为古汉语“者”为名词化标记,可以分为转指和自指两种:转指的“者t”在主谓结构里提取主语,得到的“VP者t”,其所指与原来的谓词性成分的所指不同,如(1)-(3)例;自指的“者s”不提取句法成分,“VP者s”的所指与原来的谓词性成分的所指相同,如(4)-(6)例。

(1)今有功者必赏,赏者不得(德)君,力之所致也。有罪者必诛,诛者不怨上,罪之所生也。(《韩非子·难三》)

(2)治于人者食人,治人者食于人。(《孟子·滕文公上》)

(3)臣弑其君者有之,子弑其父者有之。(《孟子·滕文公下》)

(4)秦攻梁者,是示天下要(腰)断山东之脊也。(《战国策·魏策四》)

(5)以顺为正者,妾妇之道也。(《孟子·梁惠王下》)

(6)金重于羽者,岂谓一钩金与一舆羽之谓哉。(《孟子·告子下》)

由于“者”可以加在名词性成分的后头,因此“者”无法统一为名词化标记,例如:

(7)有颜回者好学。(《论语·雍也》)

(8)虎者戾虫,人者甘饵也。(《战国策·秦策二》)

袁毓林(1997)借助谓词隐含的观念,试图证明“名词性成分+者”中,名词性成分之前隐含了一个言说义动词“曰”或“谓”。本文认为袁毓林试图将“者”的用法统一起来,用意很好,但是并不成功。

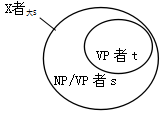

朱德熙(1983)没有像后来袁毓林(1997)那样试图将“者”在语法上统一为“名词化标记”,而是有另外一种统一的思路。在何莫邪(1981)的启发下,朱先生把“者s”分析为“者t”的一种特例。这样做的结果就实现了“VP/NP者s”和“VP者t”的统一,前者成为后者的一种特例,我们图示如下:

但是本文认为朱先生的这种统一“者s”和“者t”的做法同样存在严重的问题:如果将VP后的“者”定性为名词化标记,就无法将“者”统一为转指标记;如果要将“者”统一为转指标记,就不能将VP后的“者”定性为名词化标记。而朱先生用转指统一“者”不成功的原因有两点:一是过分看重主谓结构在汉语中的地位,二是默认汉语跟印欧语一样是“名动分立”格局。

本文认为“者”的统一之道是将转指归入自指。本文首先认为“者”是一个“提顿复指词”,所谓“提顿”,“提”就是说话的人提请对方注意这个指称语,也是给自己要说的话起个头,提挈下面的话,“顿”就是说话的人稍做停顿延宕让对方准备好收听下面的话,也是给自己一点时间思考怎么接着往下说。复指和提顿都是说话的人为了加强对方对指称对象的注意,同时也提请对方注意接下去的话。当他觉得需要这种加强的时候就加个“者s”,他觉得不需要加强的时候就不加,这就是加“者s”的用意,也是它总是可加可不加的原因。然后,本文讨论了“者t”的形成。汉语的动词自指和转指的时候本来都无需加标记,以“御”字为例:

(9)吾何执?执御乎?执射乎?吾执御矣。(《论语·子罕》)(自指)

(10)与其射御,教吴乘车,教之战陈,教之叛楚。(《左传·成公七年》)(转指)

由于识别转指对象比识别自指对象需要更多的认知付出(多一个转移对象的心理步骤),当说话的人意图用“御”这个指称驾车动作的词来转指驾车人的时候,他会觉得比“御”自指驾车动作的时候更有必要在后头加个“者”来加强对方的注意,使对方有较充足的时间来根据上下文识别转指对象,于是“者”就在双方的这种经常性互动过程中逐渐演变成一个后附的转指标记,我们假设的“者”的演化方向因此是“自指→转指”。需要指出的是,“者”虽然演变成了转指标记,但仍然不失为一个提顿复指词,它仍然有加强对方注意指称对象的作用,这种演变是不彻底的,理由是:“者t”在形式上看不出变化,加“者t”还不是强制性的,有时候转指和自指都讲得通,“者t”的转指功能在发展过程中还呈衰落的趋势(董秀芳,2002:222)。本文认为从自指向转指的演化是一种附缀化,只是这种“化”在汉语里是不彻底的,“者t”还没有成为一个道地的语法标记或词缀。支持我们这个假设的是吴语(上海话)的提顿复指词“葛个”(这个)和弱化的“个”:

(11)甲:你还是学开车吧!

乙:开车葛个s末,蛮危险的。 (开车这个末,挺危险的。)

(12)甲:刚才到底是啥人开车?

乙:开车葛个s末,是他不是我。→ 开车个t末,是他不是我。

(11)里的“葛个”是“葛个s”,复指开车并提顿;(12)里的“开车”后的“葛个”本来也是“葛个s”(汉语的主语只是个话题),也是起复指提顿的作用,当它演化为一个转指附缀的时候就变为形式上弱化的“个”。又例如:

(13)我是喜欢教师葛个s职业。/ 我是喜欢教师葛s职业。→

(14)我是喜欢教师个t假期。

(13)自指的“葛个s”可以弱化为“葛s”,但是这个“葛s”还不能轻读,变为(14)“个t”后就可以轻读了。细讲的话,复指和提顿,二者也有先后,先是复指,复指是根本,后是提顿,历史的顺序是“复指→提顿→转指”,例如:

(15)教师|葛个职业(复指)→ 教师葛个|职业(复指+提顿)à→教师个|假期(复指提顿+转指)

请注意,提顿不失复指,是复指+提顿,转指不失提顿复指,是复指提顿+转指,所以逻辑的顺序可以表示为:(复指(提顿(转指)))。没有复指就没有提顿,没有复指提顿就没有转指,转指因此是自指(定义为“提顿复指”)一种特例,逻辑上是自指包含转指。

本文结尾认为不是自指是转指的一种特例,而是转指是自指的一种特例:

“者”是个“大自指标记”,记为“者大S”,它的性质是提顿复指词,复指功能是根本,复指的成分不管是NP还是VP都是指称语,而具有转指功能的“者t”是这个大自指标记的一种特例,“转指”的含义不是从陈述语转变为指称语,而是从自指的指称语变为所指不同的指称语。如果用特征来表示就是:(其中[~转指]是表示“未规定是否转指”,[-转指]是表示“规定非转指”,[+转指]表示“规定转指”)

者大S [+提顿复指][~转指]

者t [+提顿复指][+转指]

者s [+提顿复指][-转指]

这个包含格局实现“者”的三个统一:名 词后的“者”和动词后的“者”统一,自指的“者”和转指的“者”统一,句中的“者”和句末的“者”统一。本文提出的自指包含转指这个格局还实现逻辑顺序和历史顺序的统一:逻辑上是(自指(转指)),即先有“者s”的存在才有“者t”的存在,历史上是“自指→转指”,即先有“者s”的出现后有“者t”的出现。解释语言事实的时候,逻辑顺序和历史顺序虽然不必统一,但是能统一还是统一的好。

参考文献

朱德熙 1983 《自指和转指——汉语名词化标记“的、者、所、之”的语法功能和语义功能》,《方言》第1期

袁毓林 1997 《“者"的语法功能及其历史演变》,《中国社会科学》第3期

董秀芳 2002 《词汇化:汉语双音词的衍生和发展》,四川民族出版社

原文刊于《中国语文》2017年第3期院庆特刊

作者简介

吴怀成

男,安徽淮南人,2012年毕业于上海师范大学对外汉语学院,获语言学及应用语言学博士学位,2014至2017年在中国社会科学院语言研究所从事博士后研究工作,现为上海对外经贸大学国际商务外语学院讲师。曾在《中国语文》《语言科学》《外国语》《汉语学报》《汉语学习》《现代中国语研究》(日本)等杂志上发表学术论文多篇,出版学术专著一部,主要研究兴趣为认知语言学、语言类型学和历史语言学。

沈家煊

1946年3月生于上海。1982年毕业于中国社会科学院研究生院语言学系,获硕士学位,供职于语言研究所工作至今,历任助理研究员、副研究员、研究员。1999年至2009年担任语言研究所所长,2010年起担任中国语言学会会长,现为中国社会科学院学部委员、国际语言学家常设委员会执行理事。研究领域为汉语语法、语言理论、英汉对比研究,著有《不对称和标记论》《认知与汉语语法研究》《语法六讲》《名词和动词》等。