“音义关联”(sound-meaning association)指语音与意义之间存在的某种内在相关性。自结构主义以来形成了音义之间的“任意性”(arbitrariness)认识,但音义之间的某种联系仍是十分受关注的话题。在“音义关联”的探讨中,正、反意义之间是否具有联系是人们十分关注的话题之一。

过去关于正反义词“音义关联”的认识往往是对某种或某几种语言的举例性研究(田守育启,1991;金田一春彦,2002;郑张尚芳,2003;应学凤,2009;阿茹汗、崔健,2019等)。尽管一些研究涉及跨语言的正反义词音义关联(Johansson,2013/2017),但总体上从跨语言角度在较大数据样本的基础上对正反义词是否存在音义关联的研究十分匮乏,很多观点仍缺乏数据支撑。

正反义词之间除了在举例性质的语言中存在“音义关联”或“语音分化”外,在更多语言、更大数据样本上是否真的存在某种“音义关联”或“语音分化”现象?本文以20对常用正反义词为例,收集世界范围内100种语言的语音数据,对正反义词各方面可能的语音表现进行了较为全面、系统的分析考察。本文不是对一种或几种语言正反义词语音表现进行简单的观察判断,而是以100种语言数据作为基本抽样,采用统计分析方法(主要是t检验)对跨语言数据进行分析。因此结论能够在一定程度上反映语言现象的一般趋势。

“好—坏”“大—小”等20对普遍性高、意义对立较明显的正反义词如表1所示。依据是否带有明显感情色彩各收集了10对正反义词。带有明显感情色彩的(如“好—坏”等),称为显性褒贬意义类;褒贬意义不明显的(如“大—小”等),称为隐性褒贬意义类。为便于称说,我们将正反义词中“好”“大”等称为“积极意义”的词;“坏”“小”等称为“消极意义”的词。总体来看,无论是显性还是隐性褒贬意义,它们的前5对词的意义对比都比后5对词更明显。

表1 用于调查分析的两组共20对积极意义与消极意义的词

为全面展现正反义词语音形式之间是否存在某些方面的分化,我们从两个大的方面对收集到的数据进行详细的考察分析。第一个大的方面是对正反义词语音的各种数量表现进行考察,主要围绕过去的一些看法(例如清浊辅音数量可能存在差异等)进行。此外,以往关于正、反义词语音分化的一个重要看法是正反义词的元音舌位存在差异,因此本文考察的第二个大的方面就是正反义词的元音特征问题。具体的考察项目及简要结果见表2、表3。

统计中,我们将所有词语以显性、隐性褒贬意义为分类标准配对(两类各10对),以意义对比明显程度为标准再次分成前5组与后5组配对(4类各5对),然后对积极、消极意义对立的两组词(20对)进行检验。

表2 正反义词语音数量表现结果摘要

由于音素是由元音和辅音构成的,从音节、音素的数量和元音、辅音的数量关系中可以分析哪些因素产生了作用。如“善”的音节和音素数量均多于“恶”,同时“善”的元音、辅音数量也均显著多于“恶”,表明“善—恶”的音节、音素数量之所以出现显著差异,是由“善—恶”元音数量和辅音数量的差异共同导致的。

有些词对的情况却并非如此。如“好”的音节和音素均少于“坏”,“好”的元音数量显著少于“坏”,但二者辅音数量差异不显著,“好一坏”的音节、音素数量之所以出现显著差异,主要是由元音数量的差异导致的,与辅音数量关系不大。类似的情况还有“长一短”,它们音素数量上的差异主要不是由元音、而是由辅音数量导致的。

总体来看,显性褒贬意义正、反义词在不带音辅音、带音辅音、响音数量上不存在显著差异;但隐性褒贬意义中的消极意义的不带音辅音、响音数量显著多于积极意义词语,而积极意义的带音辅音数量显著更多。

表3 正反义词元音表现结果摘要

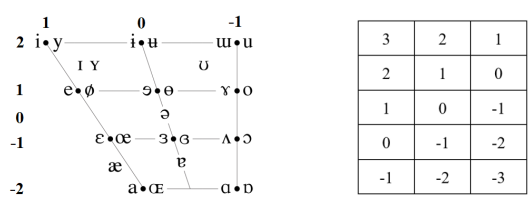

考察第二个大的方面时,我们通过对不同元音舌位高低、前后、高低前后综合因素、圆唇与否进行赋分的方法来计算。前后、高低等的具体赋值情况如图1所示;圆唇则赋值为-1,不圆唇赋值为1。

结果中可以看到,认为前髙元音[i]与小、近、快等意义联系密切的看法中,只有“小”与[i]联系较密切能够得到证实,“近”“快”与[i]的关系都不够密切。

图1 按国际音标元音表进行舌位高低、前后赋值示意图(右侧为综合分数)

综上,我们认为正反义词的音义关联在特定意义的词汇和语音特征上是存在的。总体来看,音素数量方面隐性褒贬意义的正反义词关联程度更髙;音节、音素数量总体上不构成差异,元音数量在正反义词的语音分化中几乎不产生作用;辅音数量(包括不带音辅音数量、带音辅音数量、响音数量)对隐性褒贬意义正反义词的语音分化作用明显;元音特征上,显性褒贬意义正反义词倾向于在包含有舌位髙低的因素上出现分化,而隐性褒贬意义正反义词仅倾向于在舌位前后的独立因素上发生分化。

我们认为在一定规模的数据库基础上进行分析研究能够更客观、全面地展现真实的语言事实。以“大一小”的语音关联为例。关于“大一小”与特定语音的关系,一般认为“‘大’与低、后元音相关,‘小’与髙、前元音相关”[朱文俊(2000)对以往相关研究进行过较为全面细致的介绍。此外还有陆丙甫、金立鑫(2015),阿茹汗、崔健(2019),Leech(1969),Bolinger(1981/1993),Hinton等(1994)等诸多研究]。但是也有一些研究结论相反,如以欧洲、非洲语言,印欧语系、尼日尔-刚果语系、南岛语系,越南语为对象的研究认为“大一小”之间不存在音义联系,或联系存在地域性;前、高元音与“大”而非“小”相关等(Diffloth,1994;![]() 等,2009;Gregová等,2010;

等,2009;Gregová等,2010; ,2011)。

,2011)。

上述研究都是以某区域的某部分语言为考察对象,并不能全面代表“大一小”之间的音义关联。我们认为在描述“大一小”之间的音义关联时,应体现语言中的整体倾向性;所谓“音义关联”是指大多数语言的总体趋势,而不是一定发生在每一种具体的语言之中。如果要考察大多数语言中音义关系的总体趋势,通过数据库进行统计分析是必不可少的途径。

另一方面,关于“大一小”音义关联流传已久的看法我们也认为并不准确。数据库的统计结果显示,“大一小”主要与舌位的后、前和圆唇程度相关,一些针对德语、匈牙利语,澳大利亚百余种语言的考察也得出了与本文类似的结论(Elsen等2021,Haynie等2014)。

最后,本文考察的“音义关联”与语言中音义的“任意性”并不矛盾。“音义关联”只存在于语言中的一部分词语中;任意性仍然是语言的总体特征。

参考文献

阿茹汗 崔健 2019 《摹拟词语音交替与音义关联的跨语言考察》,《民族语文创刊》四十周年学术研讨会。

金田一春彦 2002 《日语概说》,潘钧译,北京大学出版社。

陆丙甫 金立鑫 2015 《语言类型学教程》,北京大学出版社。

田守育启 1991 《日本语オノマトペの研究》,神户商科大学经济研究所。

应学凤 2009 《现代汉语单音节反义词音义象似性考察》,《语言教学与研究》第3期。

郑张尚芳 2003 《上古音系》,上海教育出版社。

朱文俊 2000 《人类语言学论题研究》,北京语言文化大学出版社。

Bolinger, Dwight 1981/1993 《语言要略》,方立等译,外语教学与研究出版社。

Diffloth, Gérard 1994 i: big, a: small. In Hinton, Leanne and Johanna Nichols and John J. Ohala (eds.), Sound Symbolism. Cambridge: Cambridge University Press, 107-114.

Elsen, Hike, Renáta Németh and Lázló Kovács 2021 The sound of size revisited—New insights from a German-Hungarian comparative study on sound symbolism, Language Sciences 85:101360.

Gregová, Renáta and Livia Kortvelyessy and Julius Zimmermann 2010 Phonetic Iconicity in the Evaluative Morphology of a sample of Indo-European, Niger-Congo and Austronesian Languages, Word Structure, 3(2): 156-180.

Haynie, Hannah and Claire Bowern and Hannah LaPalombara 2014 Sound symbolism in the languages of Australia. PLoS One, 9(4), e92852.

Hinton, Leanne and Johanna Nichols and John J. Ohala(eds.) 1994 Sound Symbolism. Cambridge: Cambridge University Press.

Johansson, Niklas E. 2013/2017 Tracking linguistic primitives: The phonosemantic realization of fundamental oppositional pairs. Master, Lund University. Also in: Zirker, Angelika and Matthias Bauer and Olga Fischer and Christina Ljungberg (eds.), Dimensions of iconicity. Amsterdam: John Benjamins. 39–62.

, Lívia 2011 A Cross-Linguistic Research into Phonetic Iconicity, Lexis. Journal in English Lexicology.(6): 27-39.

, Lívia 2011 A Cross-Linguistic Research into Phonetic Iconicity, Lexis. Journal in English Lexicology.(6): 27-39.

Leech, Geoffrey N. 1969 A linguistic Guide to English Poetry. London: Longman Group Ltd.

![]() and

and ![]() and

and ![]() and

and and

and ![]() 2009 On phonetic iconicity in evaluative morphology. In Witalisz,

2009 On phonetic iconicity in evaluative morphology. In Witalisz, ![]() and Pavol

and Pavol  and Slavka

and Slavka ![]() (eds.), Culture Language and Literature Across Border Regions.

(eds.), Culture Language and Literature Across Border Regions.  : Państwowa

: Państwowa ![]() Zawodowa, 123–133.

Zawodowa, 123–133.

作者简介

冉启斌,南开大学文学院教授。中国语言学会语音学分会副主任委员,中国民族语言学会汉藏语言文化专业委员会副主任委员,天津市语言学会副会长,《民族语文》编委(2022-),《南开语言学刊》主编。主要从事语音学、语音计算、语言理论等研究,发表论文90余篇,出版学术专著5部(含合著)。

许可,南开大学文学院博士研究生。主要研究领域为实验语音学,曾于《中国语音学报》等刊物发表论文数篇。

梁煜珠,南开大学文学院博士研究生。主要研究领域为实验语音学,曾于《南开语言学刊》《中国语音学报》等刊物发表论文数篇。

原文刊于《中国语文》2022年6期