Norman(1974)构拟了齿音声母(dentals)![]() 组和龈腭声母(alveopalatals)*t

组和龈腭声母(alveopalatals)*t![]() -组来解释闽语内部舌冠部位的塞擦音、擦音的对应关系。其中

-组来解释闽语内部舌冠部位的塞擦音、擦音的对应关系。其中![]() 组大致对应中古的精组,而*t

组大致对应中古的精组,而*t![]() -组大致对应中古的庄章组声母。

-组大致对应中古的庄章组声母。

*t![]() -组声母在今闽南方言大都已经和

-组声母在今闽南方言大都已经和![]() 组合流了,但是来自*t

组合流了,但是来自*t![]() -组声母的汉字是否具有-i-介音在闽南方言内部并不完全一致。大致存在两种情况:(1)一部分汉字在泉州、漳州、潮州有-i-介音,但在龙岩无-i-介音。(2)另有一部分汉字在泉州、潮州并无-i-介音,但在漳州、龙岩有-i-介音。

-组声母的汉字是否具有-i-介音在闽南方言内部并不完全一致。大致存在两种情况:(1)一部分汉字在泉州、漳州、潮州有-i-介音,但在龙岩无-i-介音。(2)另有一部分汉字在泉州、潮州并无-i-介音,但在漳州、龙岩有-i-介音。

1. 泉州、漳州、潮州-i-对应龙岩-0-

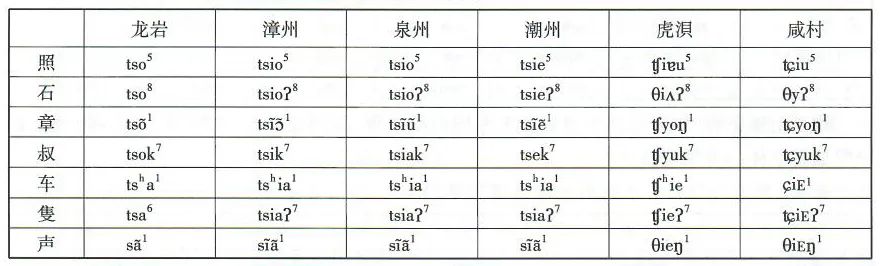

绝大多数在泉州、漳州、潮州有-i-介音的古章组字,在龙岩没有-i-介音。参照闽东的情况来看,闽东跟泉漳潮一样读细音,这样的字音比较多,举例如下:

表1 章组字的泉州漳州潮州-i-对龙岩-0-举例

表1中的例字在龙岩读洪音,在闽南的漳州、泉州、潮州及闽东的虎浿、咸村均读细音。

2. 泉州、潮州-0-对应漳州、龙岩-i-

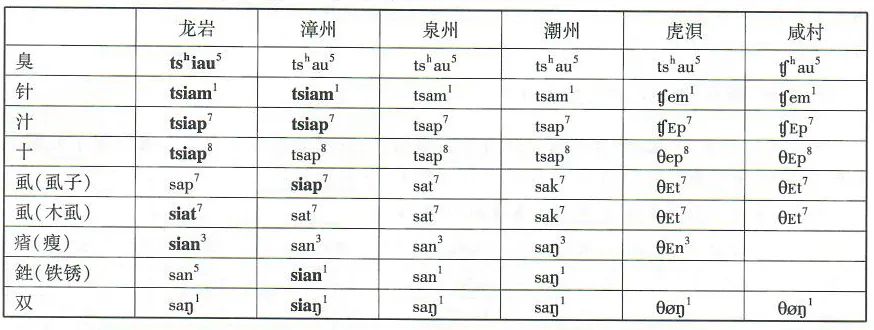

泉州、潮州今读-au、-am/-ap、-an/-at、-a![]() /-ak韵母的庄章组字在漳州、龙岩往往至少有一处读-iau、-iam/-iap、-ian/-iat、-ia

/-ak韵母的庄章组字在漳州、龙岩往往至少有一处读-iau、-iam/-iap、-ian/-iat、-ia![]() /-iak。这些庄章组字闽东也和泉潮一样读洪音,相关字音穷举如下(表中用加粗字体凸显细音读法):

/-iak。这些庄章组字闽东也和泉潮一样读洪音,相关字音穷举如下(表中用加粗字体凸显细音读法):

表2 庄章组字的泉州潮州-0-对漳州龙岩-i-

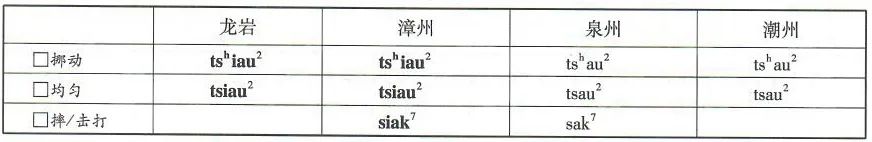

除了上述字音外,还有几个有音无字的词也存在泉州、潮州读洪音,漳州、龙岩读细音的现象(表中用加粗字体凸显细音读法):

表3 有音无字词的泉州潮州-0-对漳州龙岩-i-

3. 现象的分析

和庄章组字不一样的是,精组字是不是有-i-介音在闽南方言内部比较一致,所以闽南地区出现-i-介音不一致现象大致仅限于庄章组字。

面对表1章组字在龙岩、漳平一带失去-i-介音的现象,陈筱琪(2013)及野原将挥、秋谷裕幸(2014)均认为这与早期“卷舌声母”/“舌叶音声母”(对应Norman的alveopalatals)有关。野原将挥、秋谷裕幸(2014)在谈到漳平永福方言章组字失去-i-介音的现象时说:“我们可以推测,漳平永福方言的音韵史上章组应该曾读作舌叶音,所以才发生介音*i的脱落。比如,‘照’经历了 的音变过程。”陈筱琪(2013)还对这一现象的成因做了进一步的分析,认为由于靠近客家方言区,龙岩、漳平一带的“卷舌声母”比“闽南核心区域”(指泉州、漳州、潮州一带)保留的时间更长。

的音变过程。”陈筱琪(2013)还对这一现象的成因做了进一步的分析,认为由于靠近客家方言区,龙岩、漳平一带的“卷舌声母”比“闽南核心区域”(指泉州、漳州、潮州一带)保留的时间更长。

不过,Kwok(2018:168)认为大田及其周边方言章组字无-i-介音现象(即本文表1龙岩章组字无-i-介音现象)虽然反映它们早期有过腭龈声母(palato-alveolar),但是这不是这些方言点直接继承自原始闽语的特征,而是它们地理上靠近闽中受有腭龈声母的闽中方言影响的结果,所以原始闽南语只有一套舌冠部位的塞擦音、擦音。

但是,表2、表3的词汇在泉州、潮州基本无-i-介音,在漳州、龙岩却有-i-介音,这类对应就不能再被看做是受闽中方言影响的结果了——因为即使排除地理上更靠近闽中的龙岩,这种-i-与-0-的对应在所谓闽南方言核心区域也是存在的。所以,考虑到表2、表3的情况,我们还是应该为原始闽南语构拟两套舌冠部位的塞擦音、擦音——![]() 组和*t

组和*t![]() -组(其

-组(其![]() 组对应原始闽语的

组对应原始闽语的![]() 组,*t

组,*t![]() -组对应原始闽语的*t

-组对应原始闽语的*t![]() -组),并把表1-3的情况统一用*t

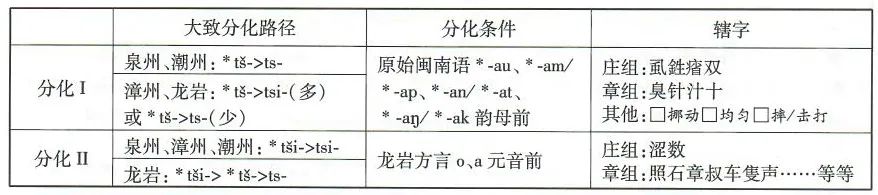

-组),并把表1-3的情况统一用*t![]() -组来解释。表1-3对应关系所经历的分化演变可以用表4来展示:

-组来解释。表1-3对应关系所经历的分化演变可以用表4来展示:

表4 原始闽南语*t![]() -和*t

-和*t![]() i-在各方言点的分化路径

i-在各方言点的分化路径

I应该发生在II之前,即原始闽南语的*t![]() -比*t

-比*t![]() i-更早完成与

i-更早完成与![]() 组的合并,否则龙岩分化II的辖字将无法与I区分开来。

组的合并,否则龙岩分化II的辖字将无法与I区分开来。

考虑到所构拟的原始闽南语“涩数”和“汁臭”是否有-i-介音和龙岩完全相反,构拟出来的*t![]() -组声母在-i-前和非-i-前的具体音值,以及上述分化的具体演变历程尚待进一步研究。

-组声母在-i-前和非-i-前的具体音值,以及上述分化的具体演变历程尚待进一步研究。

主要参考文献

陈筱琪 2013 《闽南西片方言音韵研究》,台湾大学博士论文。

野原将挥、秋谷裕幸 2014 也谈来自上古*ST-的书母字,《中国语文》第4期。

Kwok, Bit-Chee 2018 Southern Mǐn: Comparative Phonology and Subgrouping, [London & New York] Routledge.

Norman, Jerry L. 1974 The Initials of Proto-Min. Journal of Chinese Linguistics. 2.27-36.

作者简介:

曾南逸,中山大学副教授,主要研究方言音韵及历史层次。曾在《中国语文》《方言》《语言学论丛》《语言研究集刊》等发表论文十余篇。主持国家社科基金冷门绝学研究专项“闽南方言语音史研究”,主持教育部青年项目1项。

原文刊于《中国语文》2022年6期