一、引 言

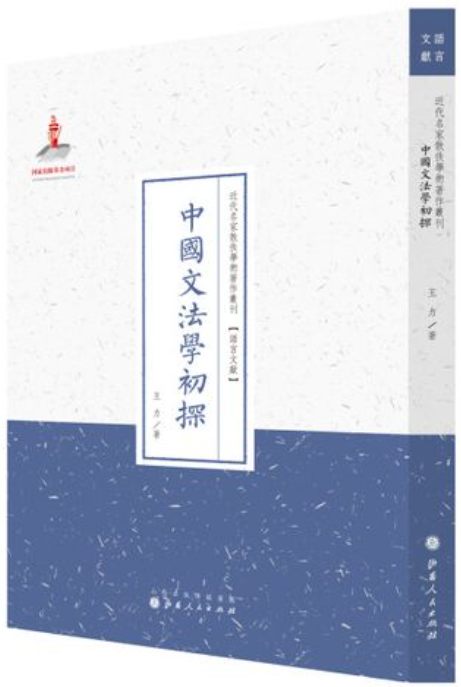

正如马克思主义必须中国化才能指导中国革命从一个胜利走向另一个胜利,源自西学的现代语言学也必须走在中国道路上才能取得汉语语法研究的真正创新和突破。

那么,怎样寻找汉语语法研究的中国道路?

2016年5月17日,习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话中,论述中国特色哲学社会科学的“继承性、民族性”时提出,“我们要坚持不忘本来、吸收外来、面向未来。”这3点里又以“不忘本来”为根本。这正是汉语语法研究走好中国道路、做出中国特色、中国风格和中国气派的基本原则。汉语语法研究也只有走在中国道路上,才能走向世界,走向未来。

在“不忘本来、吸收外来、面向未来”的口号提出后,沈家煊多次在各种场合发言,积极提倡在语言学研究中践行“不忘本来、吸收外来、面向未来”的精神,其核心要义主要包括:一是向赵元任、吕叔湘、朱德熙等前辈大家学习;二是摆脱印欧语眼光的束缚;三是探索汉语语言学的中国哲学基础。同时,沈家煊也在其近期著作中身体力行,尤以《超越主谓结构》《从语言看中西方的范畴观》为代表。张伯江则从语言学整体着眼,肯定了“汉语研究者追寻汉语自身特征的初心”,构想“兼具当代学术特色和中国传统文化特色的汉语话语体系”,并在研究实践中努力将传统戏剧的“出戏与入戏”、诗骚传统的艺术传承等和汉语研究结合在一起,蹚出了一条传统与现代相结合的新路。

本文将本着“不忘本来、吸收外来、面向未来”的原则,顺着沈家煊、张伯江等指出的方向,进一步展望汉语语法研究的中国道路。

二、语言学之大变局

学术发展不可能游离于时代潮流之外,中国的语言学研究当前也正面临着“百年未有之大变局”。

汉语研究历史悠久,但历代学者对汉语语法的认识却没有发展为成熟的学科。直到西学东渐,以模仿拉丁文法的《马氏文通》为标志,现代语言学范式下的汉语语法研究才逐步确立学科地位。黎锦熙《新著国语文法》对英文《纳氏文法》借鉴颇多。王力、吕叔湘在叶斯帕森的影响下建立起自己的汉语语法体系。赵元任Mandarin Primer(《国语入门》),带动了国内学者转向结构主义。到改革开放后,形式语言学、功能语言学、认知语言学和语言类型学等新思想都引进国内。20世纪是国内汉语语法学界努力“吸收外来”的一百年。

马建忠《马氏文通》

成果当然是丰硕的,但其中能开辟一片新领域的语法学思想,却屈指可数。活跃在国际学界的赵元任提出“主语、谓语作为话题和说明”和“零句是根本”等理论,都是基于汉语事实对结构主义语言学的直接贡献。在国内学界,吕叔湘倡导“流水句”研究和朱德熙强调“最简‘两分层次’”,是为数不多的理论创新和方法创新的代表。在英语中和汉语流水句相应的“run-on sentences”是病句,而形态发达的语言中更看重直接成分而不是层次。因此,赵、吕、朱3位先生成就,都在于发现汉语自身特点,在“不忘本来”的前提下“吸收外来”。

时至今日,国际语言学大势已然浮现出百年未有之大变局的端倪。20世纪八九十年代,海外学界曾出现过一个新理论新方法新成果井喷的高潮,但现在却转入平淡,推动学科发展的基础理念缺乏激动人心的创新驱动。反观国内语言学界,现在却呈现出令人欣喜的景象。在改革开放的大背景下,国内语言学者对国外理论越来越熟稔,也比较清醒地认识到各种外来语言学理论的适用性,发现了越来越多的汉语现象难以用西方现成的理论来解释,尝试做出新的探索。现在,国内学者的国际发表已然屡见不鲜,尽管数量和质量都有待提升,但国内学者可以逐步走上国际舞台,这已经是不争的事实了。

时代变迁,主要靠“吸收外来”已经无法让我们“面向未来”,汉语语法研究已经走到了必须主动调整发展战略的关口,必须充满自信独立自主地开拓具有中国特色的语言学研究道路。正如党的二十大报告所强调的,“我们必须坚定历史自信、文化自信,坚持古为今用、推陈出新,……不断赋予科学理论鲜明的中国特色”,今天中国的语言学人,必须展现足够的学术自信,不能依旧闷头追赶,否则只会失去前进的方向。习近平总书记指出:“如果不加分析把国外学术思想和学术方法奉为圭臬,一切以此为准绳,那就没有独创性可言了。”我们要继续发展,追求具有独创性的汉语语法研究,只有“不忘本来”,在“中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化”中找到发展的原动力。

推根究底,只有以汉语的具体语言事实为研究起点,才能找到汉语研究的根本,创新“民族性、主体性、原创性”的语言理论。具有民族性的语言理论,必然植根于汉语言文化源远流长别具特色的传统,才能防止滑落到西方中心主义概念框架的旋涡中去。具有主体性的语言理论,必然以朴素的眼光看汉语,正视汉语自身的本来面目,从而挣脱印欧语眼光的束缚。具有原创性的语言理论,必然在汉语事实的基础上构建理论,从而不会因为比附外来理论而削足适履。沈家煊指出:“长期以来,在语言学领域,我们不断学习和借鉴来自国外(主要是西方)的理论和方法,有成效,在某些方面成效还很显著,但是总的来说还是觉得运用在汉语上不免捉襟现肘、圆凿方柄,至少勉强不自然。”那么,怎么才能“自然”起来?显然,再跟着西方理论打转转肯定没有出路,出路只能是“行有不足,反求诸己”。只有求诸汉语事实本身,我们的语言学才能真正形成中国特色。

从“吸收外来”转到“不忘本来”才能“面向未来”,这就是汉语语法研究正在面临的百年未有之大变局。

三、前辈语言学家的中国道路

习近平总书记指出:“走自己的路,是党的全部理论和实践立足点,更是党百年奋斗得出的历史结论。”同样,一百年来,老一辈语言学家用他们的成就证明了,汉语语法研究也必须坚定不移地走出一条属于自己的道路,才能取得突破和发展。

陈望道既是中国共产党早期活动家,也是“中国文法革新讨论”的倡导者。他在不同场合多次阐述他毕生的研究心得:“我们语文研究,应该屁股坐在中国的今天,伸出一只手向古代要东西,伸出另一只手向外国要东西。”他还反复强调要“以中国的语文事实为研究对象”。在早年的《修辞学发凡》中,他反对因袭模仿,处处留心汉语言事实,总结汉语特有的规律,揭示出许多汉语别具一格的修辞现象,继承传统论述,创造性地概括出许多新颖的辞格,比如析字、错综、飞白、藏词、顶真等等。到了晚年,他还在《文法简论》中给“文法”下了一个具有中国特色的定义。他指出从印欧语言研究中诞生的“文法是词的形态变化规则及用词造句规则的总和”这个定义并不适合汉语,而“文法是语文的组织规律”才是适合汉语的定义。与以上学术观点相应的是,他抓住一大批虚词,扎扎实实地描写它们的用法,如“再”“吗”“的”“和”“又”等。陈望道的这些早期研究,代表了汉语语法研究的一大特色,在用法研究以认知功能语言学为背景重新兴起的今天,仍然具有相当的学术价值。注重用法,在用法中探寻语法,这条道路集中反映在以沈家煊提出的“用体包含”原则和张伯江《汉语句法的语用属性》为代表的当代汉语用法研究中。

陈望道《文法简论》

王力是带着法国结构主义语言学的深厚功底回到国内的,但是,在其语法研究成名作《中国文法学初探》中,他也批评在语法研究中不可“努力在中国文法里寻求西洋文法”,指出“别人家里没有的东西,我们家里不见得就没有”“不要把竹夫人误认为字纸篓”“最重要的工作,在乎努力寻求中国文法的特点”“避免牵强附会的毛病”;而且,他非常清醒地指出,“我们对于某一族语的文法的研究,不难在把另一族语相比较以证明其相同之点,而难在就本族语里寻求其与世界诸族语相异之点。”他身体力行,踏踏实实从汉语实际出发,以《红楼梦》《儿女英雄传》为研究对象,发现“中国以造句法为主”,而词法是次要的,开创了注重句式的研究道路。这相对于《马氏文通》是一大进步。其成果集中体现在姐妹篇《中国现代语法》《中国语法理论》上。注重句式的道路和当前方兴未艾构式语法研究遥相呼应。构式语法诞生于英语研究,之所以能够在汉语研究中为广大学者所接受,正是因为构式语法和汉语“以造句法为主”的“相异之点”相适应。王力对发现汉语个性的强调,也得到沈家煊的当代回响:“共性寓于个性之中,没有语言的个性哪来语言的共性呢?近年来,国际语言学界逐渐形成一个认识,要弄清人类语言的本质,先要充分了解语言的多样性……(要)基于本土语言事实提出的新见解,发出的新声音,使他们(国外学者)也能从中得到启发。”

王力《中国文法学初探》

无独有偶,吕叔湘早年的《中国文法要略》也和同期的王力一样“力图摆脱印欧语的羁绊,探索汉语自身的规律”,继承“前人写书讲虚字和句读的精神”,尤其是在下卷“表达论”中对汉语句法的描写以语义为纲,重视句式和表达,成为最早对汉语句法全面进行语义分析的一部著作,走出了一条既具有继承性有具有创造性的语法研究新路。吕叔湘也很注重对用法的描写,从奠基性的《中国文法要略》到集大成的《汉语语法分析问题》都是如此。他指出了用法研究的范围和价值:“很多人……忘了这个和那个词语的用法(在句子里的作用),这个和那个格式的用法(适用的场合)和变化(加减其中的成分,变换其中的次序,等等),忘了这些也都是语法研究的课题。……弄清楚各别词语、各种格式的用法,才能对语法分析提供可靠的依据。”晚年吕叔湘更是石破天惊发出倡议:“要大破特破。……要把‘词’‘动词’‘形容词’‘主语’‘宾语’等等暂时抛弃。可能以后还要捡起来,但这一抛一捡之间就有了变化,赋予这些名词术语的意义和价值就有所不同,对于原来不敢触动的一些条条框框就敢于动它一动了。”这就是要力图抛弃那些从形态语言里借用来的观念,甚至语法学的基本概念,都要赋予它们新的意义和价值,打破从西方语言学中借来的框架,才能建立起符合汉语实际的语法体系。敢于触动西方语法的那些条条框框,这需要非凡的理论勇气!

吕叔湘《中国文法要略》

朱德熙的学术生涯伴随着他对结构主义方法的引进、运用和推广,但是他并没有拘泥于国外语言学的理论框架,而是根据汉语事实提出“层次分析法”,尝试改造“向心结构理论”。更重要的是“将结构主义的原则和方法与汉语的实际紧密地结合起来,揭示了汉语语法有别于印欧语语法的特点,建立了一个比较适应汉语实际的语法体系”,这是他最大的理论贡献。关键是两点:“一是汉语词类跟句法成分(就是通常说的句子成分)之间不存在简单的一一对应关系;二是汉语句子的构造原则跟词组的构造原则基本上是一致的。”并且指出,“造成这两个特点的根源都在于汉语词类没有形式标记”。这两点结论都突破了印欧语眼光的束缚,在印欧语里相关语言事实不是这样,可是汉语却本就如此,这是汉语语法体系的大格局。这样的事实已经被朱德熙清清楚楚地揭示出来,然而直到今天,还有一些学者沉溺在西方理论框架中不能自拔以至于不能或不愿正视这样的事实。所以才有沈家煊近期专注于揭示事实的一些文章,比如《动主名谓句》和《衬字与变文》等。朱德熙另一点理论贡献是“在建立汉语语法体系的时候明确提出简明性和严谨性同等重要的原则并加以贯彻”,这是他保持理论清醒、不被印欧语法框架牵着走的根本原因,是我们必须继承的语法研究科学方法论。

以上4位大师都有非常高的外语水平,对国外语言学理论都有非常深入的理解,但是他们所开创的研究道路却都是扎根于汉语本身的,形成了注重语用、注重句式、注重语义和注重事实的研究传统。

进入新世纪,沈家煊的《名词和动词》、《超越主谓结构》和《从语言看中西方的范畴观》堪称继承吕叔湘“大破大立”精神的三部曲,沿着前人的脚步,在一切从汉语实际出发的道路上越走越宽广。《名词和动词》坚持朱德熙对汉语语法体系的基本认识,在大量语言事实基础上论述了汉语的动词是属于名词的一个次类“动态名词”的创见,并用以解释一系列相关的汉语语法现象,进而基于“名动包含说”阐释了“甲乙包含就有两个范畴”这一中国传统的范畴观。《超越主谓结构》在反对比附西方语法的基础上,在汉语里消解主语和谓语的对立以及动词的中心地位,突破句子的狭窄范围,从对话和互动的角度,从汉语流水型语篇的特性着眼,构建了汉语表情达意的“对言语法”体系。《从语言看中西方的范畴观》把中西语言的比较上升到思维方式的高度,从语言比较来探讨中西方范畴观,用“甲乙包含”的范畴观来指导汉语语法研究,为中国语法理论的建设提供不同于西方的哲学基础。理论自洽简洁,贴近汉语实际,是汉语语法研究摆脱“印欧语眼光的束缚”和“甲乙分立”范畴观的一大实绩。

坚持实事求是,尊重汉语事实,前辈大师筚路蓝缕,为我们开辟了一条具有中国特色的语言学发展道路。

四、汉语语法研究如何不忘本来

对汉语语法研究而言,在“不忘本来、吸收外来、面向未来”这3点原则中,最根本的是“不忘本来”。这个“本来”,也包括3个方面。

第一,不忘汉语本来的研究道路。

这条道路就是上一节所概括的前辈大师们开创的道路。我们应当发扬他们力图摆脱印欧语眼光束缚的精神,继承他们留下的经典观察和结论,深入理解他们的理论和体系,想清楚他们描写的事实到底意味着什么,他们究竟是怎么想的,他们为什么会这么想,我们应该继承什么发展什么,而不能被现在眼花缭乱的新理论迷惑了智慧,不能被铺天盖地的大数据遮蔽了眼睛。在这方面,沈家煊的《朱德熙先生最重要的学术遗产》一文为我们做出了表率。

第二,不忘汉语本来的经典传承。

诚然,汉语自古而来并没有语法学科。但是,前人对汉语语法的认识散布在各处,很早就明白“立言之间,莫不有法”,历代学人留下很多精彩论述反映了汉语的精髓,值得我们认真品味。传承经典,取法古人,有助于我们排除干扰真正立足于汉语看汉语。

前文说到吕叔湘在《中国文法要略》中有意识继承“前人写书讲虚字和句读的精神”。这就是对经典的传承。实际上,早在汉代儒生解经时就已经注意到虚词和实词的差异,并从训诂的角度加以说明。比如许慎《说文解字》这样解释语助词,“者,别事词也”“宁,愿词也”,等等。用现代语法术语来理解,可以是“者”具有指别性,“宁”具有情态性。宋人诗话中也有丰富的虚字实字之论。汉语传统的虚实之分,远远早于西方语言学家的内容词和功能词之分,而且更加符合汉语实际,因为汉语的虚实不是二元对立关系,而是包含关系。清代袁仁林《虚字说》从修辞角度阐释文言虚词,提出“春风风人、夏雨雨人、解衣衣我、推食食我”中后一个“风,雨,衣,食”的用法是“实字虚用”,说明汉语虚词包含在实词中,在实际使用中形成虚实包含范畴,这不仅是语法,也是用法。“名实动虚”“实字虚用”这样的认识,我们现在应该从用法研究的角度,从语法化的角度,做出新时代的诠释。但是,不管怎么诠释,都不能偏离汉语汉文化的包含范畴观,否则就是忘却了来路。

许慎

古人讲句读也很早,并且比我们从西方语法中学来的句子观念更贴近汉语的实际。南北朝刘勰《文心雕龙·章句》对“句”的认识是这样的:“宅情曰章,位言曰句。故章者,明也;句者,局也。局言者,联字以分疆……”刘勰所谓的“句”是包括句、读二者在内的,往往只表达语言的一个停顿,并不要求具有“表达一个完整的意思”这样的西来概念。这样的“句”,非常接近赵元任零句说对汉语句子的理解。或者说,赵元任真正理解了什么是汉语的“句”,不同于英语中“sentence”的“句”。用王力的话说,这就是我们汉语的“竹夫人”,而不是外国的“字纸篓”。

刘勰《文心雕龙》

古人对语法乃至语言的认识,散布于经史子集,特别是在训诂、文论、经学之中,需要我们深入挖掘。沈家煊用“天人合一”“体用不二”“有生于无”“物犹事也”中的“包含范畴观”论证了汉语词类“名动包含说”的中国古代哲学基础;王寅用《易经》《荀子》的“体认观”对西方认知语言学进行本土化改造。这些都是很好的尝试。当然,我们今天讲不忘传统,并不是故步自封,而是要在传统的根本上开枝散叶,进行现代化的扬弃、改造和发展。正如党的二十大报告所说的,这样的现代化是“中国式现代化”“既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色”。传统语法思想的中国特色,就是尽管没有成为独立的学科,却大量出现在各种实用性的分析解说中,这正说明汉语语法的本质是语用法,语法寓于用法之中。

第三,不忘汉语本来的语言面貌。

这也就是沈家煊一再强调的“用朴素的眼光看汉语”。什么是“朴素的眼光”?在我看来,根本一条就是要摆脱先入为主的现成的概念框架,直接面对汉语事实,尊重汉语事实,用事实评判理论,而不是扭曲事实去迎合理论。具体而言,是3个“不设限”。一是不要限定语料的范围。长期以来,语法学者太喜欢听话的例句而漠视了很多真真切切存在于汉语中的事实。这个弊端正在逐渐被打破。沈家煊的《〈繁花〉语言札记》以小说《繁花》的语言为样本,重视“上海普通话”的语料价值,发现了大量明明白白却长期被人们忽略的活生生的语言事实,用新鲜活泼的话语展现出汉语的本来面目。张伯江《汉语话题结构的根本性》取材诗歌、俗语、京剧念白等论证汉语话题结构是基本句法结构。方梅《“的”字补说》在对话口语语料中发现了“的”具有他引标记的功能。这些都是从大家司空见惯、熟视无睹的现象中发现了“人人口中所有,人人笔下所无”的汉语本来面貌的佳作。二是不要限定“语法”的研究对象。印欧语句法语义语用是分立关系,汉语也一定如此吗?如果承认语法是言语对错优劣的规律,那么汉语语法研究的对象一定会远超印欧语传统的范畴。至少可以迈出的一步,就是沈家煊提出的“大语法包含韵律”“英语的韵律语法是韵律和语法的交集,汉语的韵律语法是(大)语法的一个子集”“建立在‘字’本位的基础上”。推而广之,纳入社会行为研究的互动语言学也是“大”的语法。三是不要限定概念体系的可能性。在很多人追随印欧语语法认为修饰名词的当然是形容词的时候,朱德熙提出,“我的眼镜”“他写的诗”“富的爸爸”里做定语的“的”字结构都是名词性的“的”是“名词性语法单位的后附成分”。看似不同的表象背后的汉语实质,是名词修饰名词。“这是用朴素的眼光观察汉语得出的独到创见。”在很多人追随印欧语语法想当然地认为汉语的名词和动词也是分立关系的时候,沈家煊提出汉语名动是包含关系。这也是用朴素的眼光观察汉语得出的独到创见。不同的语言,当然可能具有不同的语法范畴及其关系。要从语言事实中归纳出规律,而不要带有“主题先行”的偏见。

沈家煊《名词和动词》

启功虽然以书法家名世,但是他深厚的国学修养,却支撑起了他跳出圈外、不受误导、别具一格的汉语学说。王宁将其特色概括为“完全从汉语事实出发的汉语语言学”。他的《汉语现象论丛》正是“不忘本来”的范本。他用汉语常常缺少主谓宾但也像“没有尾巴”“没有脑袋”的“两只老虎”一样“跑得快”调侃“省略说”,这就是不扭曲事实去迎合理论。倡导对新旧诗歌、八股文和骈体文的语法修辞的探讨,这就是语料范围不设限。发现“上管下”意义控制语序,提出语法结构和意义、音律的配合关系,这就是研究对象不设限。质疑“葛朗玛”是否分析汉语语言规律唯一可用的法则,尝试提出一些新的汉语规律,这就是概念体系的不设限。启功“完全从汉语事实出发”的精神值得我们学习。

另外,我们也要摆正“不忘本来”和“吸收外来”的关系。

沈家煊在多个场合表达过这样的观点:我们可以把国外各派的理论都融合起来,融会贯通,然后挖掘中国传统对语言的论述中的一些概念,用现代语言学的眼光重新加以阐释和认识,这是中国文化复兴的唯一出路。我的理解,吸收外来的原理、方法胜过套用外来的理论框架和结论。借用活用在西方语言研究中取得成功经验的原理方法,重视汉语的本来面貌,传承发展汉语本来的经典认识,走在老一辈学者开创的道路上,我们终将迎来汉语语法研究的新时代。如果“外来”的理论和汉语“本来”面貌相冲突,怎么办?习近平总书记的回答掷地有声:“对国外的理论、概念、话语、方法,要有分析、有鉴别,适用的就拿来用,不适用的就不要生搬硬套。”用启功的话来讲,就是不要用“葛朗玛”的“小竹圈”去套“大熊猫”。

五、中国特色的语法研究课题举隅

党史百年的经验告诉我们,只要我们坚持实事求是、一切从实际出发,在实践中形成和发展出自己的“中国特色”,我们就能赢得革命和建设的胜利。同样,语言研究要将“本来”和“外来”融会贯通走向“未来”,也一定要实事求是找到属于汉语的中国特色。面临语言学的百年未有之大变局,下面这些中国特色鲜明的课题颇具“春江水暖鸭先知”的意味。

第一,流水句研究。

最早发现“汉语口语里特多流水句”这个特点的是吕叔湘的《汉语语法分析问题》。流水句最直观的特点就是“可断可连”,这和来自印欧语的“sentence”具有一个限定动词核心的要求截然不同。“可断可连”的句子在汉语中很自然,而这样的句子在英文中叫做“run-on sentences”,是典型的病句。汉语语法和印欧语语法的句子观念显然具有不同的基本特征。由此引发了“sentence”这个术语是否适用汉语的质疑。自20世纪90年代以来,流水句研究逐步深入,但是受限于传统理论中的单复句框架,流水句研究渐渐陷入了困境。直到沈家煊《零句和流水句》在其“名动包含说”的基础上结合赵元任正视汉语特点的“零句说”,指出传统语法上判定的汉语主谓结构究其本质乃是语用上的话题说明结构;而后又以此为基础提出“递系三联”就是规模最小的流水句,反映了汉语句子体系和印欧语句子体系的本质差异。这一汉语句子结构思想最终在《超越主谓结构》发展为“对言语法”理论,并启迪了对汉语复句、主谓结构和话题等的新研究。相关的复句研究如许立群的专著《从单复句到流水句》,主谓结构研究如刘探宙的《主谓主语句还是主谓谓语句?》,话题研究如完权的《话题的互动性》等等。零句和流水句的研究仍大有可为。

吕叔湘《汉语语法分析问题》

第二,“用体包含”研究。

“用”是指用法,“体”是指语法,“用体包含”是指用法包含语法。“体用不二”是中国哲学的一个传统命题,反映在语言事实上,汉语的语法其实是表现在用法之中,那么与此现象对应的研究方法,汉语的用法研究就成了汉语语法研究的重要组成部分。事实上,从中国古代的相关学者,到现代的语言学家,一直具有重视用法研究的传统。清代袁仁林《虚字说》对虚字用法的解说非常值得深入探讨,书中建立的一系列用法概念自成体系,很可以推广到现代汉语的用法研究中来。陈望道很早就展开对一系列虚词的使用方法和功能特征的描写,这些都是细致的用法研究。吕叔湘晚年深刻认识到用法研究在语法研究中的意义,在《汉语语法分析问题》中大力倡导展开用法和语法相结合研究。近年来,张伯江深入探索了汉语句法结构和语用结构的关系,其成果集中反映在《汉语句法的语用属性》中,论证了汉语的句法结构其实更多的是反映了汉语的语用结构。沈家煊《超越主谓结构》在名动包含说的基础上斩钉截铁地指出,汉语的语法就是包含在用法之内,汉语离开了用法就没有办法讲句法,汉语语法和用法的关系和印欧语的“用体二分”截然不同,将这一汉语的本质特点归纳为“用体包含”。西方语言学界近年来也兴起了“基于使用的语言学”,但仍然以二元对立的观点来看“用法”和“语法”的关系。我们在借鉴他们的理论和成果的时候,也应该留心用体包含才是汉语的本色。

第三,文学语言研究。

这是汉语“用体包含”特点的自然延伸。“用体包含”使得汉语语法和语用修辞共冶一炉的专著成为汉语语法史上别具一格的特色。吕叔湘、朱德熙合著有《语法修辞讲话》,古典文学家、语言学家郭绍虞著有《汉语语法修辞新探》等。近年来,这方面的新作仍层出不穷。这在西洋语法专著中是不可思议的,他们语法是语法,修辞是修辞,各是各的体系,不可混淆。然而,汉语是“用体包含”,汉语研究也自然是“用体包含”。顺理成章,文学中的语言问题当然也是汉语语法研究的对象,因为文学正是语言运用的艺术,是汉语用法的宝藏。由此看来,文学语言研究必然是探索“用体包含”的不二法门。沈家煊近期的一系列研究堪称典范:《〈繁花〉语言札记》从看似独特的方言小说中提炼出反映汉语语法共性的规律;《汉语大语法五论》凭借大量的唐诗语料,解说了汉语语法不同于印欧语语法的特征是“语义语法”“语用语法”“声韵语法”;《衬字和变文》一文从分析一个苏州评弹唱词着手,展开说明汉语以整齐对称的骈文为本,散文是骈文加衬字的“变文”,汉语的组织是以对言格式为主干,变化寓于整齐。张伯江则提出汉语是诗化的语言,他的《语言主观性与传统艺术主观性的同构》一文从鲜有讨论的京剧语言中的同位短语入手,观察到了出戏和入戏的相融,阐释了传统戏剧理念的开放性与名词组合的自由化之间的高度吻合,为当代语体语法研究引入了传统中国文学与文化的新视角。

第四,“字”的语法研究。

“字本位”在汉语语法研究中,曾经是一个非常敏感的话题,“字本位”的倡导者徐通锵因此遭受了很多批评。固然,徐通锵体系有其自身的薄弱之处。但是,在语法研究中一提到“字”就过敏,恐怕主要是因为西方语言学理论的“金科玉律”中没有“字”的合适位置。当然,这是因为他们没有“字”。可是,当西方有人说单音节语只是个“神话”的时候,赵元任就说过这是个“最真实的神话”。赵元任早就指出,汉语里没有英语那种“word”,只有一些“似词”的单位。启功也提出“单字也是‘词’”,认为汉语的首要特点是单音节词,从而有对偶、平仄、骈文、格律诗,这些都没有成为“葛郞玛”的研究对象。在“大语法包含韵律”的口号下,沈家煊论证了“汉语以‘字’为结构的基本单位,字是形、音、义、用的结合体、可以分析,不能分离,分离就破坏了它的完整性”。并且用基本单位和强势单位的区分解释了汉语和英语、古代汉语和现代汉语的差异。“字”是汉语语法研究中最难啃的硬骨头,但也是最具特色的领域,也正因此很有可能会成为汉语语言学对普通语言学最大的贡献,因为“越是民族的越是世界的”。

《赵元任语言学论文集》

以上专题都是着眼于汉语自身特点的学术增长点,此外还有对言语法、韵律语法等等。这些都不是形态发达的西方语言的主要课题,但在汉语却是学术富矿。星星之火,可以燎原,从这样的专题打开突破口,走出语法研究的中国道路,必将迎来汉语语法研究翻天覆地的巨大变化,必将对世界语言学研究贡献出我们独特的中国智慧。

六、结 论

党的二十大报告指出:“我们坚持以马克思主义为指导,是要运用其科学的世界观和方法论解决中国的问题,而不是要背诵和重复其具体结论和词句,更不能把马克思主义当成一成不变的教条。”同理,对待西方语言学理论也应如此。要解决中国的语言学问题,必须不忘汉语本来的语言面貌,不忘汉语本来的经典传承,沿着前辈大师们开创的道路,摆脱印欧语眼光的束缚,用朴素的眼光看汉语,抓住具有中国特色的汉语语法课题,抓住百年变局的机遇,做出既具有民族性也具有世界性的成果,为普通语言学研究贡献汉语的智慧。我们期待中国语言学者能够在百年未有之大变局中抓住时代的脉搏,大踏步走上这条具有中国特色的语言学发展大道。

文章刊于《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)2023年第2期。

作者简介:完权,中国社会科学院语言研究所研究员、当代语言学研究室主任、中国社会科学院语言研究所语料库暨计算语言学研究中心副主任,《当代语言学》主编,研究方向为句法学和语义学、语言意识形态。