一、引言

本文讨论的酸汤话位于贵州省黔东南州天柱县竹林镇(以下简称竹林酸汤话),酸汤话属于湘方言(参鲍厚星、陈晖2005,李蓝2009),受到了西南官话的影响,同时夹杂有一些苗语和侗语成分。酸汤话助动词重叠是一种典型的形态语法手段,在汉语方言中非常独特。

本文讨论的问题主要为:竹林酸汤话的助动词重叠是一种什么状态,语音、句法及语义方面有什么特点,在语法系统中处于什么地位,竹林酸汤话与当地苗语、侗语的助动词重叠是一种什么关系?

二、助动词重叠的形式、分布及变调情况

2.1 助动词重叠形式及分布范围

竹林酸汤话助动词全部可以重叠,单音节助动词重叠都为AA式。如:

(1)我妈会会织绳子衣。我妈妈很会织毛衣。

AB式双音节助动词重叠都为AAB式。如:

(2)歌可可能是冇懂几個,确定冇?他很可能是没有懂的那个,确定没(有)?

助动词重叠现象存在于竹林镇周围的部分地区,目前还画不出详细的分布图。

2.2 助动词重叠式的变调情况

助动词重叠时没有变声及变韵,但存在变调现象。变调规律为:重叠式的第一音节发生变调,除了阴去调(高平调55)可变可不变,其余统一变为高升调35调。这种变调模式我们认为有两方面的原因。

一是区分语义功能的需要。酸汤话不仅助动词可以重叠,形容词和介词也可以这种模式重叠。一般动词则存在两种重叠模式,且分别对应两种语义功能——表大量和表小量,因此,依靠变调与否来别义就变得很重要。

二是高升调与语义强化功能相匹配。汉语方言的变调情况非常复杂,但是作为一种语法变调,通过变为高升调(或高平调)来强化语义表达,方言中并不鲜见。

三、助动词重叠的句法及语义特征

竹林酸汤话的助动词重叠只有一种语法意义——表主观大量/增量。

3.1 道义情态类助动词重叠

这类助动词的小类为:许可(可以、准)、必要(要、该、需要、应该、应当)、义务(必须)。重叠式如:

(3)歌是学生,准准买烟啊?他是学生,允许买烟啊?

(4)底下我冇有空,要要去闹王老师。这会儿我没有空,必须要去看王老师。

(5)哪个必必须来?哪个(谁)绝对必须来?

许可类助动词重叠后,说话人的主观意愿加强,即不仅仅同意施事者做某事,还蕴涵着强烈的意愿——希望施事者做某事。必要类助动词重叠后,说话人认为施事者去做某事的必要性提升,但仍没有达到“施事者必须做某事(义务)”的程度。

3.2 认识情态类助动词重叠

依据确定性强度,这类助动词的小类为:可能(可能)、盖然(会、要、该、应该、应当)、必然(一定、肯定)。重叠式如:

(6)车子可可能行完嘎,你又要着行路去嘎。车子很可能走完了,你又只好走路去了。

(7)瞅天气,底下要要落雨嘎喽。看天气,这会儿很可能要下雨了。

(8)歌一一定在怀化?冇是在贵阳嘛。他绝对一定在怀化?不是在贵阳嘛。

“可能”重叠后确定性程度提升,说话人倾向于事情很可能为真;盖然类助动词重叠后确定性也明显提升,倾向于认为事情必然为真。

3.3 动力情态类助动词重叠

这类助动词主要有“可以”“能够”“会”“肯”“嘎到”,前三个表能力(条件可能),后两个表意愿。重叠式如:

(9)歌会会做事,总冇要讲。他很会做事,总不要讲(提醒)。

(10)你嘎嘎到迟到,总冇怕开除。你非常敢迟到,都不怕被开除。

表能力的词重叠后能力义强化,即从“会”到“很会”,表意愿的词重叠后意愿义强化。

3.4 估价类助动词重叠

估价类助动词有“值得”“载得”“配”“容易”和“易得”。重叠式如:

(11)你们几展劲值值得嘎。你这么努力很值得了。

(12)歌容容易来,冇要喊。他很容易来,不要喊(他)。

3.5 助动词重叠的句法限制

一、不能与动词重叠、介词重叠共现

原因在于竹林酸汤话通过重叠的方式来凸显、强化语义表达,一个句子如果通过相同的构造方式形成多个语义表达重心,就会导致句子处于分裂状态。

二、助动词重叠前面不能出现程度副词

酸汤话程度副词十分匮乏,最常用的是“大样”,一些助动词前面可以出现“大样”。不过助动词重叠后,语义已经得到强化,就不能再出现程度词。

四、助动词重叠的来源、性质及历史层次

4.1 竹林镇及周边地区苗语、侗语的助动词重叠

从目前报道的情况来看,其他地方的苗语与侗语助动词也都不能重叠,而与竹林酸汤话混杂及相邻的苗语和侗语有些可以重叠。

我们认为当地苗语和侗语的助动词重叠复制自酸汤话。除了地域分布,做出如此推断还有另三个因素:1)苗语、侗语助动词重叠的形式、音变模式及语法意义也都与酸汤话相同;2)竹林酸汤话的助动词重叠源于一般动词重叠的句法扩展,这一扩展过程在现代酸汤话共时平面还有痕迹;3)介词源于动词的语法化,竹林酸汤话介词也可以系统重叠,周边苗语介词也可以重叠,只是使用上没有酸汤话广泛,周边侗语介词不能重叠。

4.2 竹林酸汤话助动词重叠的由来及性质

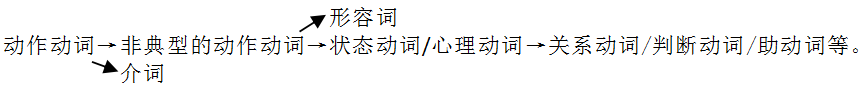

竹林酸汤话存在两套完全不同的动词重叠系统。表小量的动词重叠模式与普通话完全相同,表大量的动词重叠格式、变调模式与助动词重叠完全相同。且对动词的动作性、事件的可控性没有要求,非典型的动作动词、状态动词、心理动词、关系动词,甚至判断动词“是”也可以重叠,形容词、介词也可以这种模式重叠。依据现代竹林酸汤话表大量的重叠的共时分布,可以构拟出其句法扩展路径:

在句法扩展的同时,变调模式是否也同步形成,还是后来口语中为了区分两种重叠再出现变调,目前还不得而知。

五、小结

竹林酸汤话具有汉语方言中非常独特的助动词重叠,而这背后则是目前所见汉语方言中最系统的表大量的动词重叠。助动词重叠这一语法现象的扩散,竹林酸汤话充当的是模式语,而苗语、侗语是目标语。不过也不排除另一种可能性:酸汤话与苗语、侗语混杂,当地居民生活中经常数种语码转换,三种语言共同创新推动了重叠这一语法现象的发展。

参考文献

李蓝 2009 《西南官话的分区(稿)》,《方言》第1期

李明 2017 《汉语助动词的历史演变研究》,商务印书馆

梁敏 1980 《侗语简志》,民族出版社

刘丹青 2012 《原生重叠和次生重叠 :重叠式历时来源的多样性》,《方言》第1期

王辅世 1985 《苗语简志》,民族出版社

吴福祥 2014 《结构重组与构式拷贝——语法结构复制的两种机制》,《中国语文》第2期

张敏 1997 《从类型学和认知语法的角度看汉语重叠现象》,《国外语言学》第2期

作者简介:

李小军,江西师范大学文学院教授,博士生导师;主要从事汉语历史语法和方言语法研究,在《中国语文》《当代语言学》《方言》等期刊发表论文近80篇,出版专著3部,代表性成果有《汉语语法化词库》(中国社会科学出版社)、《汉语语法化演变中的音变及音义互动关系》(中国社会科学出版社)、《“敢”的情态功能及其发展》(中国语文)等。

吴才勇,江西师范大学文学院博士研究生。

原文刊于《中国语文》2022年6期