1. 引言

根据结构内部是否存在句法分枝,[X然]分为词([X然]w)和短语([X然]p)两类。它们都可表示动作或事物形体的情貌或状态,但句法分布存在对立;[X然]p作状语“必置于所状之后”(马建忠1898/2001:386),而[X然]w“常在句中动词前作状语”(杨伯峻、何乐士1992/2001:500)。这一问题实际上牵涉甚广。

首先,已有对[X然]的研究都以上古汉语[X然]的句法分布为前提。其次,为什么后置状语允准[X然]p和PP,却禁止[X然]w?再次,这造成光杆状语[X然]w的句法-语义错配。

(1)民归之,由水之就下,沛然谁能御之?(《孟子·梁惠王上》)

“沛然”语义上指向“水之就下”,但句法上“沛然”紧邻“谁能御之”,为什么“沛然”不能作后置状语直接修饰“水之就下”?最后,[X然]的句法对立向之前的跨语言比较研究提出了挑战。为什么英语、法语和德语中副词可作后置状语而上古汉语禁止呢?

2. 状语[X然]的句法分布

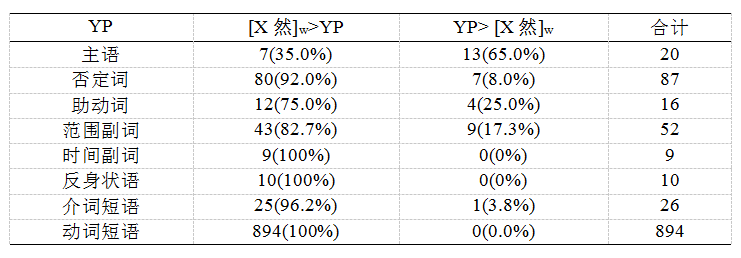

[X然]w作状语表示动作的方式或状态,属于描写性的,不是限制性的。[X然]w作状语的句法分布如下:

表1 [X然]w作状语的句法分布

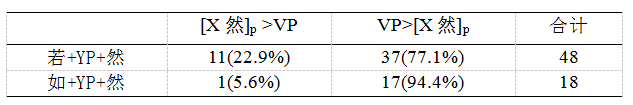

[X然]p内部结构为“如/若+YP+然”,表比拟,描述动作行为的方式、状态。“然p”是附着成分,和YP占据一个节点。[X然]p作状语的句法分布如下

表2 状语从句“X然”的句法分布

3. 本文的分析

[X然]w和[X然]p对立分布是由韵律导致的,这是句法受核心重音律制约的结果。核心重音是在没有特殊语境造成的局部重音的干扰下所表现出来的句子的重音结构,和句法结构密切相关而不受语义侧重的干扰。不同的语言中实现核心重音对应的句法结构不同,在英语中的指派规则为深重律(Depth-NSR;Cinque,1993),在德语中为择重律(Selection-NSR;Zubizarreta,1998),在现代汉语普通话中为辖重律(Government-NSR;冯胜利,2000/2013)。但“深重律”、“择重律”和“辖重律”都不能提供适用于上古汉语状语[X然]句法分布的重音结构。本文在“深重律”基础上提出新的核心重音律(以下简称“右深重律”)

(2) 两个韵律姊妹节点Ci 和Cj ,如果满足下列条件,那么Cj 在韵律上较为凸显。

(a)Ci 和Cj 组成的结构是句法递归结构最右侧内嵌最深的成分;

(b)[Ci ,Cj 制(c-command)Cj 。

首先看“右深重律”如何解释[X然]w句法分布的韵律制约:

(3)a. 天油然作云。(《孟子·梁惠王上》)

b. *天作云油然。

(3a)“作云”为全句右侧内嵌最深的成分,“作”成分控制“云”并组成双分枝结构[作,云],“作”将核心重音指派给“云”。(3b)后置状语“油然”是右侧内嵌最深的成分。但“油然”是光杆状语,找不到Ci与之组成双分枝结构[Ci,油然],无法指派核心重音,所以“作云油然”不合法。

再看“右深重律”如何解释[X然]p句法分布的韵律制约:

(4)a. 若川然有原,以卬浦而后大。(《国语·晋语四》)

b. 望之如有毛羽然。(《礼记·杂记下》)

(4a)中[VP[V有][NP原]]是全句右侧内嵌最深的句法成分并组成双分枝结构[有,原], “有”将核心重音指派给“原”。“有毛羽”为全句右侧内嵌最深的成分并组成双分枝结构[有,毛羽],“毛羽”承担核心重音。“右深重律”清楚解释了制约[X然]w和[X然]p分布的韵律条件。

谓语[X然]w的句法分布也能获得“右深重律”的解释。[X然]w作谓语的结构分析为由隐形动词v和[X然]w组成的动词短语。

(5)其志嘐嘐然,曰“古之人,古之人。”(《孟子·尽心下》)

“嘐嘐然”出现在由v组成的动词短语[vPv [然P嘐嘐然]]中:[vPv[AP嘐嘐然]]是全句右侧内嵌最深的句法成分,v成分控制“嘐嘐然”并组成双分枝结构[v,嘐嘐然],“嘐嘐然”承担核心重音,韵律上允准[X然]w在句末作谓语。

《孟子》中“沛然”的句法-语义错配也能获得“右深重律”的解释。这种句法-语义错配是因为“右深重律”禁止[X然]w作后置状语,导致“由水之就下沛然、若决江河沛然”非法,韵律迫使“沛然”只能出现在“谁能御之、莫之能御”前作状语。韵律对句法的制约压倒语义的要求,形成句法-语义错配。这种错配不是古人偶然、随机的“失误”,而是韵律和句法互动的必然结果。

4. 结论

本文提出适合上古汉语[X然]句法分布的核心重音律,它进一步完善了已有的上古汉语句法-韵律对应结构,还证实现代汉语动后受限(Postverbal Structure Constraint;Huang 1982)这类句法现象背后存在韵律制约机制并为之找到可能的上古汉语的源头。

部分参考文献:

冯胜利 2000/2013《汉语韵律句法学》(增订本),商务印书馆。

吕叔湘 王海棻 1898/2001《〈马氏文通〉读本》,上海教育出版社。

Cinque, Guglielmo 1993 A null theory of phrase and compound stress.Linguistic Inquiry 24(2): 239-297.

Huang, C.-T. James 1982 Logical Relations in Chinese and the Theory of Grammar.Doctoral dissertation, MIT.(Published in 1998 by Garland Publishing)

Zubizarreta, Maria Luisa 1998 Prosody, Focus, and Word Order. Cambridge, MA: The MIT Press.

杨伯峻 何乐士 1992/2001《古汉语语法及其发展》,语文出版社。

作者简介

李果,四川大学文学与新闻学院副教授、硕士生导师,四川大学中国俗文化研究所兼职副教授。主要从事韵律语法和语法史研究,在《中国语文》等刊物发表论文20余篇,主持国家社科基金项目1项,省部级项目3项,参编教材2部、词典1部。专著《上古汉语疑问句韵律句法研究》入选“十三五国家重点出版物出版规划项目”。

原文刊于《中国语文》2023年第4期