肯定和否定的对称问题,在哲学、心理学、逻辑学、语言学等领域引起了广泛争议。争议的主线是,每一个否定表达是否都预设(presuppose)一个相应的肯定,且反之亦然(Horn 1983/2001:3)。具体而言,在逻辑、发生学、认识论、心理感知、形式语义、本质属性、主客观性、描述对象和信息价值上,否定/肯定是否以相应的肯定/否定的存在为基础。我们把这种预设称为“肯否预设”。不同领域的研究者对肯否预设的理解不同,相应的否定界定也不同,造成其对肯定和否定对称问题的不同看法。Horn(1983/2001:46)提出了关键问题:如果否定预设肯定,那在何种意义上,否定预设肯定(In what sense,if any,does negation presuppose affirmation)?

本文从语言表达角度看待肯否预设与相应的肯定否定对称问题,从肯否预设的语用细节入手,结合肯否预设的特殊表现——隐性否定现象,回答Horn提出的问题,以弄清肯定和否定对称与不对称的层次与细节。主要解决两个相互关联的问题:(一)否定预设哪种肯定,这种肯定能否预设相应的否定?(二)肯否预设如何制约肯定/否定的逻辑语义切分,即肯否预设条件下的肯定和否定是什么意思?

语言中的肯否预设即说话人表达否定或肯定时所关联的广义语境基础(contextual ground),它实际上是一种语用针对性,起明确交际信息的作用。通常情况下,否定表达需要肯否预设,因为否定本身信息不明确、语义确定性弱(戴耀晶 2004);而肯定表达一般信息明确,无需肯否预设。也就是说,否定表达时我们需要知道具体否定的是什么,肯定表达则语义自明,没有这样的要求。

否定预设“相应的肯定”,即是否定预设其否定对象——肯定的存在。“相应的肯定”可以有多种存在方式,包括但不限于实际的表达或表达的涵义、推论、预期等(Sigwart 1895:122),交际者提出的、知识中储备的、思维中拥有的肯定判断(Baldwin 1928:146-148),受话人在讨论的、相信的、熟悉的、有倾向的观点(Givón 1979:103),“先前论断、可能的错误印象、预期的/害怕的/建议的/希望的/真实的情况……”(Strawson 1952:7),有人这么怀疑/希望/表达/认为的(Ducrot 1973:119)等等。简言之,否定表达要么否定交际现场实际存在的话语表达或现实情况,要么否定以高谓语描述形式存在的话语表达或现实情况。举例来说,“她不喜欢他”这个否定是针对“有人(你)说/觉得/希望/担心/建议/害怕她(应该/可能/看似)喜欢他”而言的,不会是无缘无故的自说自话。否定预设的肯定,表现为肯定的存在方式,即是认知、言说、意愿、预期、事理、表象等高谓语描述肯定,也是我们常见的隐性否定表达形式。

肯定无需预设和针对相应的否定,因为肯定通常是意义明确的。当然,如果肯定意义本身不明确,或者需要针对相应的否定,则肯定就会预设相应的否定。常识肯定句通常信息不足,需要针对相应的否定才有表达价值。如“我记得我的名字”需要用于否定如“医生认为病人不记得自己的名字”的情况。对话中肯定表达也可以针对某个否定,表达否定之否定。如“我现在是说话”,表示“不是不说话”。这是赵元任(2005:53-55)所说的“肯定”功能。同样的,如果把现场对话进行高谓语描述,肯定表达针对以认知、言说、意愿、预期、事理、表象等方式存在的否定表达,也可以进行否定之否定,发挥隐性否定作用。所以,“认为、觉得、说是、怕是、应该、但愿、貌似、可能”等高谓语肯定表达,都有表隐性否定的潜质。

隐性否定架起了肯定和否定的形式与意义的桥梁,揭示了肯否预设和对称问题的本质。否定预设的那类肯定(隐性否定)也相应地预设否定,即显性否定(否定形式)与隐性否定(肯定形式)互为肯否预设。肯定和否定相互预设的本质,是肯定和否定都针对相应的否定和肯定,作为狭义焦点理解。

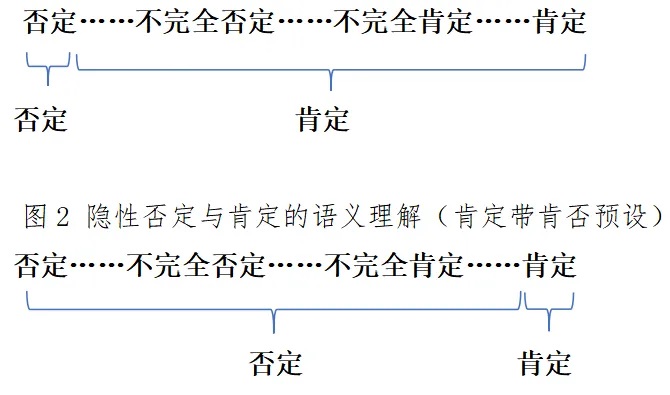

问题是,我们通常理解的否定是狭义焦点,而肯定则包括所有非否定的范围。否定就是“否认”,而肯定只有在作为焦点时才是与否定对应的“确认”。将肯定和否定看作一个完整的语义域,则肯定、否定、隐性否定及肯否预设的关系为:

图1 常规肯定与否定的语义理解(否定带肯否预设)

语言规约化得到的常规语义切分,造就了肯定和否定在语法表现、语用功能、语言习得、语感直觉等方面根本而显著的不对称。而交际语用与语言发展,带来否定与肯定在焦点表达时的有标记对称。否定是肯否对立中的有标记项(Greenberg 1966:50),要么是在肯定形式上添加否定词或标记,要么通过特殊语用条件将肯定表达(隐性否定)凸显为焦点,即对否定的否定(确认)。隐性否定的表达实现,依赖于语境对立激活和肯定“确认”标记凸显,相当于隐性否定的肯定表达形式所预设的相应否定的语用前景化。

隐性否定为我们认清肯定和否定的对称问题,乃至否定从语用到句法的发展,提供了很好的切入点。隐性否定(肯定形式)与显性否定(否定形式)相互预设表明:(一)肯否预设的语用针对性实质是潜在的对立否定,否定与肯否预设是内在一致的同一个问题的不同侧面;(二)肯否预设能够检验否定和肯定作为焦点理解、表否认和确认时的相互对称,而按照常规语义切分,否定通常是“否认”,肯定只有表隐性否定时才是“确认”,否定与肯定在根本上不对称。

参考文献

戴耀晶 2004 《汉语否定句的语义确定性》,《世界汉语教学》第2期。

赵元任 2005 《汉语口语语法》,商务印书馆。

Baldwin, James Mark, ed. 1928 Entries for “Negation” and “Negative”, Dictionary of Philosophy and Psychology, vol. 2, 146-149. New York: Macmillan.(Entries written by Charles Sanders Peirce et al.)

Ducrot, Oswald 1973 La preuve el la dire. Paris: Maison Mame.

Givón, Talmy 1979 On Understanding Grammar. New York: Academic Press.

Greenberg, Joseph 1966 Language Universals, with Special Reference to Feature Hierarchies. The Hague: Mouton.

Horn, Laurence Robert 1983/2001 A Natural History of Negation. Stanford, California: CSLI Publications.

Sigwart, Christoph 1895 Logic, vol. 1, 2d ed., Helen Dendy, trans. New York: Macmillan.

Strawson, Peter Frederick 1952 Introduction to Logic Theory. London: Methuen.

作者简介

李宇凤,女,重庆市人。先后获得文学学士,语言学及应用语言学硕士,语言学博士学位,曾为洛杉矶加州大学语言系访问学者,现任四川大学文学与新闻学院语言学及应用语言学教研室副教授、硕士生导师。主要研究方向现代汉语语法语用学,先后在《中国语文》、《语言科学》、《语言教学与研究》等杂志发表论文30多篇,出版专著两部。主持完成校级项目2项,省部级项目1项、国家社科基金项目1项。获得过四川大学文学与新闻学院青年优秀教师、四川大学骨干青年教师、四川大学“五粮春青年优秀教师教学奖”等教学奖,以及四川省语言学会优秀学术成果二等奖等科研奖。

原文刊于《中国语文》2024年第1期