1. 引言

关于常用词“知道”的来源和成词途径,学界的主流观点认为是动宾短语的词汇化。本文在前人相关研究的基础上,立足于汉语史上“知”“道”与“知道”意义和用法的发展演变,结合历史语言学相关理论,对该观点存在的一些问题进行商榷,对“知道”的来源、成词途径、成词动因进行探考。

2. 现有观点存在的主要问题

2.1 动词“知道”的源头短语义不明确。动宾短语“知道”有两种含义:“通晓天地之道,深明人世之理”(知道1)和“认识道路”(知道2)。现有观点未明确解释双音词“知道”来源于“知道1”还是“知道2”,抑或与二者都有关系。

2.2 动宾短语词汇化过程中不会发生语义脱落。动宾式双音词的语义特点是动词成分和宾语成分的语义解释要相互依赖,即使宾语成分是抽象名词,其语义也不会完全消失,而是发生了语义泛化并融合到了动词中,从某一方面对行为动作进行次范畴化(颜红菊,2008:169;刘正光,2018:176-182)。认为“知道”的“道”语义脱落,缘于动词“知道”义同“知”,不符合动宾式双音词的语义特点,说明“知道”可能并非源于动宾短语。

2.3 “知道”的词汇化过程缺少必要的过渡阶段。从“知道”在文献中的使用来看,“知道”作为动宾短语和及物动词的用例时代相近,句法性质明确,缺少从自由短语到固定短语的过渡状态,不符合短语词汇化的一般规律。

2.4 动词“知道”并非动宾式复合词。动词“知”与“知道”的意义和用法相同,“知”与“道”的搭配也不是“特定搭配”,众多“知X”和“X道”的语义关系和句法性质具有历史的一贯性,不符合动宾式双音词“动词成分和宾语成分在搭配上要受限制”和“动词成分和宾语成分的语义解释要相互依赖”等特征(董秀芳,2011:166)。

3. “知道”源于并列构词法

3.1“道”之“知晓”义的产生

初步调查,“道”可理解为“知晓”义的用例,始见于南朝梁吴均《咏雪》:“零泪无人道,相思空何益。”结合诗人的际遇和全诗旨趣,考察“道”的意义和文献中“无人道”句式的语义结构,该例中的“道”理解为“知晓、懂得”更为合适。“道”表“知晓”义在南北朝时期尚处于萌生阶段,唐代用例增多,但文献类型较单一,多见于唐诗,表示推测或否定。宋代之后,文献类型逐渐多样,意义更加明确。现代汉语方言中也有存留,如哈尔滨方言:“你妈几点下班儿?”——“不道。”/“谁道呢?”(李荣主编《现代汉语方言大词典》“道”和“不道”条)。

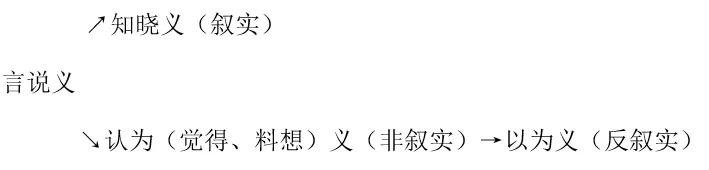

“道”之“知晓”义的产生是其词义自身发展引申的结果。“道”在先秦时期由“道路”义引申出“言说”义,中古时期表“言说”义的“道”开始活跃,逐渐引申出“知晓”义,产生路径是“主体的言说>主体的认知”。“道”词义引申过程为:

3.2“知道”的成词时间和用例

据目前掌握的语料,动词“知道”始见用于唐代后期的诗文,《全唐诗》中有13例,域外汉籍中也有使用,晚唐五代时期用例增多,仅《敦煌变文校注》就有15例。略举数例如下:

(1)山僧见我衣裳窄,知道新从战地来。(杨汝士《建节后偶作》)

(2)有施主知道和尚拟作胎藏像,故付布施来。(日僧圆仁《入唐求法巡礼行记》卷三)

(3)知道释迦宣此教,故来同听大乘经。(《双恩记》)

3.3 “知道”的成词途径

动词“知道”是在“道”由“言说”义引申出“知晓”义后,顺应汉语词汇双音化的发展趋势,通过同义联想,与原表“知晓”义的单音词“知”并列复合而成的同义并列双音词,成词途径是“知动+道动(言说→知晓)→知道动”。

判断双音词来源于同义并列构词法需要遵循三个基本原则:意义相同原则,用法一致原则,时代先后原则。动词“知道”符合同义并列构词的三个原则。

3.4“知道”的成词动因

“知道”的产生,首先是受到了汉语词汇双音化强势发展的促动;其次,并列构词法的发展和“道”的词义演变(言说→知晓),为“知道”的成词提供了便捷的手段和现实条件;第三,最根本的原因则是为了满足当时语言表达需要有更多表示“知晓”义的双音词以求新颖、避重复的语用需求。同时,唐诗的格律要求也是“知道”在唐代产生的直接动因。“知道”后来之所以能够取代早期产生的诸多双音词而成为现代汉语常用词,一个重要原因在于其具有较强的口语性,符合汉语语体的口语化发展趋势。

4. 余论

“知道”在唐代成词时是并列结构,之后其读音和结构继续发生演变,在现代汉语共时层面已很难分析它的内部结构,在普通话口语中,“知道”的后音节“道”弱化读轻声,在一些方言中“知道”更是由两个音节合音为一个音节,说它已经成为一个去结构化的单纯词也未尝不可。

讨论汉语双音词的来源和成词途径,尤其是历史上存在同形短语的双音词,需要在对文献用例进行广泛调查的基础上,对双音词的成词时间、成词过程及其参构语素的意义、用法的发展演变进行深入细致的历时考察和具体分析,对双音词与其同形短语是否具有衍生关系进行认真辨别,才能明确双音词是源于词汇化还是来自构词法,抑或是其他来源。讨论“知道”的来源和成词途径,有助于厘清汉语双音词来源问题的一些模糊认识、完善词汇化的相关理论、丰富汉语词汇发展演变的理论体系。

主要参考文献

贝罗贝、李 明 2008 《语义演变理论与语义演变和句法演变》,沈阳、冯胜利编《当代语言学理论和汉语研究》,商务印书馆。

卜师霞 2018 《源于先秦的现代汉语复合词研究》,中华书局。

丁喜霞 2005/2006 《中古常用并列双音词的成词和演变研究》,浙江大学博士学位论文/语文出版社。

董秀芳 2002 《词汇化:汉语双音词的衍生与发展》,四川民族出版社。

董秀芳 2011 《词汇化:汉语双音词的衍生与发展》(修订本),商务印书馆。

董志翘 1997/2000 《〈入唐求法巡礼行记〉词汇研究》,四川大学博士学位论文/中国社会科学出版社。

李 明 2003 《试谈言说动词向认知动词的引申》,吴福祥、洪波主编《语法化与语法研究》(一),商务印书馆。

刘正光 2018 《语言非范畴化:语言范畴化理论的重要组成部分》(修订版),上海外语教育出版社。

苏 颖 2020 《汉语心理动词与言说动词的双向演变》,《中国语文》第3期。

汪维辉 2003 《汉语“说类词”的历时演变与共时分布》,《中国语文》第4期。

汪维辉 2018 《汉语核心词的历史与现状》,商务印书馆。

颜红菊 2008 《现代汉语复合词语义结构研究》,湖南教育出版社。

作者简介

丁喜霞,河南大学文学院教授,博士生导师。致力于汉语词汇史、训诂学和古典文献整理研究。在《中国语文》《语言研究》等学术刊物发表论文70余篇,出版学术著作6部,主持国家社会科学基金一般项目2项,主持国家社会科学基金重大项目子课题1项,承担国际合作学术研究项目1项,主持全国高校古籍整理委员会资助项目3项。

张凯潞,北京语言大学北京文献语言与文化传承研究基地博士生,主要研究训诂学与汉语史,在《简帛》等刊物上发表文章若干篇。

原文刊于《中国语文》2024年第2期