1. 问题缘起

甘肃、青海两省交界地带已经形成了一个语言区域1(Slater,2003;钟进文,2007;Janhunen, 2007;Xu, 2017;徐丹和贝罗贝, 2018等)。Xu (2017:2—10)、徐丹和贝罗贝(2018:10)已详细讨论了这个语言区域共享的句法特征,如这个语言区域内的汉语方言语序以OV语序为主,格标记系统业已形成。

这一区域汉语里格标记是如何形成的?研究的难点之一是早期的语料甚为匮乏,目前学者们的语料大多是来自现代方言的调查。我们找到了20年代到50年代的口头文学——花儿,以及50年代到60年代甘肃方言的口语调查材料。

关于甘青汉语今天的宾格标记“啊/哈”的来源是什么,学界有不同的意见。综述起来一共有三种意见。一些学者认为宾格标记“哈”来自元代汉语直译体的“行”(如《蒙古秘史》)。有的学者则认为来自“下”(“下”和“哈”在甘青一带都读成 [xa])。另一些学者认为来自话语语流中的停顿(王培基、吴新华,1981;Dede, 2007)或话题标记 (Xu, 2015;Sandman, 2021)。本文的语料支持第三种观点。我们看到,“啊/哈”常出现在话题链(topic chain)里,即“啊/哈”可以与其他话题标记“呀”、“拉”、“哈”、“嘛”在话题链里共现。

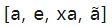

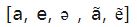

汉语里的话题标记常常是从语气词(本文的“语气词”只涉及语用层面的语气词)来的。目前的论文在讨论甘青与/宾格标记时,经常用“哈”字来记录、表述,这使得一些学者在“哈”的音变上找原因,即他们力图找到一个从语音角度类似“哈”,句法功能类似后置词“行”、“下”(在甘青地区也念“哈”)的成分来解释“哈”的演变和来源。其实,“哈”只是一种约定俗成的代表字,在真正的语流中,现代甘青一带宾格标记 等等都能听得到,实际上

等等都能听得到,实际上 更常用。所以在研究与/宾格标记来源时,书写形式“哈”不应是唯一研究对象,我们应该重视口语里的各种变体“啊、哎、么/嘛、呀、昂、啦”等。

更常用。所以在研究与/宾格标记来源时,书写形式“哈”不应是唯一研究对象,我们应该重视口语里的各种变体“啊、哎、么/嘛、呀、昂、啦”等。

花儿是典型的口语记录。花儿目前见到的最早记录是袁复礼(1925)的甘肃歌谣。我们重点选用了张亚雄1940年出版的《花儿集》(1986年再版)和朱仲禄1954年出版的《花儿选》。这样,我们的语料时间范围限在上世纪20年代到50年代之间,地理范围是河州花儿。

2. 早期语料里最初的OV语序不用任何标记

早期花儿(陈亚雄 1940)已经出现了OV语序的句子。这类句子分成两类,一类是没有任何标记的句子,一类是有标记的。除了花儿的口语材料,1957年甘肃师范大学的师生,曾对甘肃四十多个点展开语言调查(《甘肃方言概况》1960)。这份材料的年代承接了花儿的语料,在42个调查点中,只有和政这个调查点记录了宾格标记“啊、阿”,但是没有见到“哈”的记录。语言的语序是VO,有一些OV语序的句子,但不用任何格标记。这与早期河州花儿的语料类同。

3. 语气词、垫音词与话题标记

从早期花儿里未成熟的“宾格标记”及其变体,我们能清楚地看到,“哈”只是其中一种标记方式,初期的宾格标记可以是“哈、啦、吗”等。此处仅举几个例子:

(1) a. 尕妹的模样啦写上。(张亚雄1940:188)

b.尕妹的模样哈画上。(张亚雄1940:321)

(2) a. 尕妹妹活的人大了,阿哥啦不答话了。(张亚雄1940:269)

b. 阿哥们骑了双头马,尕妹哪没说个啥话。(朱仲禄1954:84)

这些例子表明,初期的标记还未形成一个格范畴,用词比较随意,但是意思相同,用“哈”统一标记是比较晚近的事情。上面句子里的“啦、哈、哪”都是垫音词,起的作用是为了音节上的需要,客观上起了提示作用。把这些词看作是一种提顿、强调可能更接近语言事实。在初始阶段标记前置宾语的各种垫音词里,没见到现代甘青一带的宾格标记来自后置词“下”的演变痕迹。

4. 类型学上的意义

Iemmolo(2011) 的语料涉及世界各个语系175个语言,他的结论是话题的性质(topicality)可以刺激区别性宾语标记(DOM : differential object marker)的产生。许多学者对话题和宾格标记的密切关系已经进行过讨论(Lazard 2001; Heine 2009; Iemmolo 2010,2011; Dalrymple et al. 2011; Xu 2015, 2020; Montaut 2017;Chappell and Verstraete 2019等)。

前置的宾语和话题的句法位置可以重合,这使得话题标记有机会成为宾格标记,这种现象在跨语言的研究里被证实是普遍存在的。

甘青一带语言里的格标记可以说是经过了两次跨词类的转变,第一步由垫音词/语气词转变为话题标记,第二步由话题标记转变为宾格标记。语气词和垫音词从语用层面的成分转为话题标记不是质的改变,这是一种在同一层次的词类功能的扩张。因为话题标记是语用层面上的成分,“话题”是一种对这类语气词作用的解读。但是这种话题标记一旦重新分析为宾格标记,那么语用成分就语法化为句法成分了,这一词类的转换就发生了本质上的飞跃。这种从不影响句子本质的词类演变为影响句子结构甚至句子合法性的现象,是一种重新分析的过程。一旦形成范畴,这一语法化就完成了。

5. 结论

各个语言里的口语都是先于书面语而发生变化的。花儿的功能之一可以说是促进了甘青一带汉语方言里格标记的形成。甘青一带的宾格标记“啊/哈”是由前置宾语后的话题标记演变而来的。唱花儿的不同群体,有习得汉语的非汉人群的双语者或多语者,也有汉族人群的双语者或多语者。他们自觉不自觉地在需要格标记(宾格和工具格)的地方加上一个垫音词,这种语气词或垫音词既满足了非汉语的格标记需要,又不违反汉语的句法形式(汉语一直是话题优先的语言)。不同语言的例子表明,宾格标记和话题标记有一种自然的内在联系。甘青汉语宾格标记的产生为普通语言学提供了很好的例证。

主要参考文献

甘肃师范大学中文系方言调查组 1960,《甘肃方言概况》,油印本。

王培基、吴新华 1981,关于青海口语语法的几个问题,《中国语文》第1期。

徐丹,贝罗贝 2018 ,中国境内甘肃青海一带的语言区域,《汉语学报》第3期。

袁复礼 1925,甘肃的歌谣——“话儿”,《歌谣周刊》3月15日。

张亚雄 1940,《花儿集》,重庆:青年书店。1986年由中国文联出版公司再版。

钟进文 2007 《甘青地区特有民族语言文化的区域特征》,北京:中央民族大学出版社。

朱仲禄 1954,《花儿选》,西安:西北人民出版社。

Chappell, Hilary & Verstraete, Jean-Christophe. 2019. Optional and alternating case marking: Typology and diachrony. Wiley. Language and Linguistic Compass. 13: 3. 1–42. https://doi.org/10.1111/lnc3.12311

Dalrymple, Mary & Irina Nikolaeva. 2011. Objects and information structure. Cambridge: Cambridge University Press.

Dede, Keith. 2007. The Origin of the Anti-Ergative [xa] in Huangshui Chinese. Language and Linguistics 8(4). 863 – 881.

Heine, Bernd. 2009. Grammaticalization of cases. In Malchukov & Spencer (eds.). The Oxford handbook of case. 458–469. Oxford: Oxford University Press.

Iemmolo, Giorgio. 2010. Topicality and differential object marking. Studies in Language, 34, 239–272.

Iemmolo, G. 2011. Towards a typological study of differential object marking and differential object indexation. (Unpublished doctoral dissertation). Italy: Università degli Studi di Pavia.

Janhunen, Juha. 2006. Sinitic and non-Sinitic phonology in the languages of Amdo Qinghai. Studies in Chinese language and culture. 261–268. Oslo: Hermes Academic Publishing.

Janhunen, Juha. 2007. Typological interaction in the Qinghai linguistic complex. Studia Orientalia. 10l. 85–l02.

Lazard, Gilbert. 2001. Le marquage différentiel de l’objet. In Hspelmath et al. (eds.). Language typology and language universals. 873–885. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

Montaut, Annie. 2017. The rise of differential object marking in Hindi and related languages. In Ilja A., Ser?ant & Alena, Witzlack-Makarevich (eds.), Diachronic typology of differential argument marking, 251–280. Berlin: Language Science Press.

Sandmann, Erika. 2016. A grammar of Wutun. Helsinki: The University of Helsinki Ph.D dissertation.

Sandmann, Erika. 2021. Differential argument marking and the multifunctional case marker -ha in Wutun: Between the argument structure and information structure. Himalayan Linguistics, 20(3), 27–48.

Xu, Dan. 2015. Sinitic languages of Northwest China: Where did their case marking come from? In Cao, Guangshun & Djamouri, Redouane & Peyraube, Alain (eds.), Languages in contact in North China: Historical and synchronic studies, 217–243. Paris: EHESS, Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale.

Xu, Dan. 2017. The Tangwang Language- An Interdisciplinary Case Study in Northwest China. Cham: Springer Nature.

Xu, Dan. 2020. From topic to case marker-A case of case formation in Gansu-Qinghai linguistic area. Asian Languages and Linguistics, 2, 280–310.

注释:

1 也有学者将该区域称为“安多语言联盟(Amdo Sprachbund)”、“青海-甘肃语言联盟(Qinghai-Gansu Sprachbund)”等。(请参看Janhunen, 2006, 2007,Slater, 2003,Sandman, 2016等)

作者简介

徐丹,女,北京外国语学院(今北京外国语大学)77级学生。法国索尔蓬大学语言学博士。1991年至今任法国国家科研中心东亚语言研究所(CRLAO)兼职研究人员。曾就职于中国社会科学院语言所;曾为法国国立东方语言文化学院(INALCO)教授。现为德国美因茨大学教授。2009年10月获选法兰西大学研究院院士(Membre Senior de l'Institut Universitaire de France,简称:IUF),2021年获选欧洲科学院院士(Academia Europaea)。曾主持过不同的国际合作项目。现在正在主持的欧盟项目是ERC-2019-AdG 883700-TRAM Tracing language and population mixing in the Gansu-Qinghai area, https://www.erc-2019-adg-tram-883700.com/。研究兴趣,语言接触,语言类型,汉语历时句法。

原文刊于《中国语文》2024年第1期