一、引言

Quirk et al(1985: 408)较早将“回声话语(echo utterances)”定义为“重复另一个说话者所有话语或部分话语的话语。”汉语回声话语的研究基本围绕着这一定义,但研究范围既存在共识也存在分歧。在实际会话中,回声话语与同一话轮的前后话语往往可断可连,既可能独立也可能不独立,呈现流水句属性(吕叔湘,1979:23),因此本文采取广义的回声话语界定。

回声话语常常被看为反馈信号(feedback)(Clancy et al,1996:356;吴平,2001)目前汉语研究文献对回声话语与“对”“是”“好”“嗯”等反馈信号的功能差异还缺乏关注。西方会话研究成果集中讨论的是英语特定会话序列类型(如问答序列、评价序列)中回声话语的功能及其与“yes”类回应的差异,并不能完全解释汉语对应会话序列类型中回声话语的功能与“对”类回应的差异,也难以统一解释汉语其它会话序列类型中回声话语的功能。

如果将汉语中“对”“是”“好”“嗯”等反馈信号称为Y类话语,我们认为,回声话语不同于Y类话语之处在于其“视角转换”这一属性。言语中的视角可以用“视角框架”进行分层描述,主要是指[说话人][在什么位置][以何种方式][把场景理解为何物],具体分为言者、视角位置、观察方式、识解等层面(兰盖克,2013;泰米尔,2017;宗守云,2021)。在对话中,如果后一说话者用Y类话语接应引发语X,则是直接继承了前一说话者的视角框架,此时后一说话人无意将自我话语与前一说话人互相区分,二者处于同一视角框架认知话语X,是趋同型感知;如果后一说话者用回声话语X接应引发语X,则是就同一话语展开了属于自我的视角框架,此时后一说话人有意将自我话语与前一说话人相互区分,二者处于不同的视角框架认知话语X,是差异型感知。可以说,说话人使用回声话语意味着自我与他人就同一话语存在视角差异并就此进行视角转换。

二、回声话语的外视角转换

同样的言语内容,不同的人来说具有不同的交际意义,外视角转换意味着言者及其视角位置的相对性,说话者使用回声话语将“我说的”与“你说的”进行区分,有时在区分中凸显相对话语,表示“你对我说,我也对你说”;有时在区分中凸显自我话语,表示“这是我(而不仅仅是你)说的”;有时在区分中凸显对方话语,表示“这是你(而不仅仅是我)说的”。相比而言,Y类话语在交际中意味着单向继承对方视角框架并对该话语予以接受、确认、同意,并不显示言者的相对性。

2.1 视角转换后凸显相对话语

回声话语的典型用法之一是在问候、告别等社会规约性交际行为中重复礼节性的习语,只有交际双方互换问候的言者身份才能表示“你问候我,我也问候你”,显示对等友好的交际关系。如果交际一方以Y类话语回应,则没有转换问候的言者身份,只是单方面表示“我接受你的问候”,显示不对等的交际关系。汉语与英语不同之处在于,汉语中经由外视角转换的问候类回声话语类型多样,在英语对话中类似的回声话语回应则可能具有特殊含义。(Schegloff,1996)修复接纳用法中的回声话语也可以凸显言语交互性,当交际情境需要说话人转换视角表明“你纠正我,我也要纠正我自己”时,倾向使用回声话语,而当交际情境只需要说话人单方面表明“我接受你的纠正”时,倾向使用Y类话语。

2.2 转换视角后凸显自我话语

在这种情况下使用回声回应,即使对方是该话语的首发者,说话人仍然可以申明自己是该话语的责任人,显示自己说话的主动性而非被动性。相关的序列环境也可以印证:这类回声话语所强调的是说话人自身认知域中已经存在的内容,说话人往往在之前的话轮中已经或明或暗地有所表达过类似的话语,而对方所说的仅仅是对己方所说内容的接收或理解,回声回应与其说是认同对方,不如说是加强对自身之前话轮的呼应和宣称。在回声话语的后续话轮中,同样可以看到说话人对该话语重复性的确认或解释。如果仅仅以Y类话语回应,则是被动性认同对方所说的相关话语,降低自身对该话语的所有权。

2.3 转换视角后凸显对方话语

经过外视角转换的回声话语,区分“我”相对于“你”的言者位置,在此基础上将视角聚焦于对方话语就能使得自身与对方话语保持距离,此时回声回应者虽然说了同样的话,但双方都清楚话语首发者具备话语所有权,负责确认、解释该话语。比如,主要说话人在讲述时,接收者会使用回声话语表示跟随性注意或疑问性注意,强调“这是(我注意到的)你说的话。”而主要说话人往往会在下一话轮对该话语做出进一步的确认和解释,说明主要说话人对该话语的认知权威性或施力性都相对更高。

三、回声话语的内视角转换

内视角转换以外视角转换为前提和基础,同样的言语内容,不同的人会解读出不同的文本意义,内视角转换意味着解读的相对性,这不仅仅是说话人转换言者身份及交际视角位置带来的,更是说话人转换解读话语本身的视角位置、观察方式、识解内容带来的。说话者将回声话语X置于不同的文本环境和认知背景中,可以改变原话语X的极性取向或焦点取向。相比而言,Y类话语则是单向性地继承对方话语的内视角框架,表达话语解读方式的趋同性。

3.1 转换视角后的极性取向

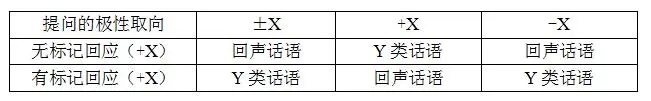

在汉语中,极性提问包括一般疑问句和正反疑问句,提问者在自身视角框架内对话语X的极性持有不同程度的疑问,不同情境中其认识立场(epistemic stance)倾向性可能不同:当提问者持有中立的±X取向或偏否定的-X取向时,回应肯定性的+X取向意味着转换对方视角框架内的极性取向,这时回声回应是无标记的;当提问者持有偏肯定的+X取向时,回应肯定性的+X取向意味着与对方视角框架内的极性取向趋同,这时Y类回应是无标记的。反之,则是有标记的回应。其问答对应关系如下:

表1 问答极性取向的无标记对应和有标记对应

3.2 转换视角后的焦点取向

回声话语X与对方话语X处于不同的序列环境中,回应者不仅仅是重复X,更会赋予X新的背景信息或前景信息,表明自我视角中的X与对方视角中的X存在差异,这种视角转换往往能够改变X所在语境的焦点解读意义,即焦点取向。使用回声回应转换焦点取向继而进行加工的话语方式相对开放,在不同的语境中会话者可以赋予回声话语的多种可能的背景信息或前景信息,例如改变选择、改变程度、改变话题、改变说明等情形。

四、余论

沈家煊(2019:92-94、139)认为“不避重复”是汉语中“对言”语法特征之一,相对于英语,汉语对答形式中的重复或部分重复更为常见。本文发现,汉语中的回声话语体现了会话者在互动交际中意识到对话是“我”与“你”相对而说话,这种相对性体现在视角框架的各个层面上:在外视角转换的用法中,回声话语意味着“我”与“你”在交际时言者身份及其视角位置是相对的;在内视角转换的用法中,回声话语意味着“我”与“你”在解读时视角位置、观察方式、识解内容是相对的。可以说,回声话语使得对话中的下一话轮更具“对话性(dialogic)”(Bakhtin,1981:279)。

部分参考文献:

兰盖克 2013 《认知语法基础(第一卷):理论前提》,牛保义、王义娜、唐留生、高航译,北京大学出版社。

伦纳德·泰米尔 2017 《认知语义学(卷I):概念构建系统》,李福印等译,北京大学出版社。

吕叔湘 1979 《汉语语法分析问题》,商务印书馆。

申丹 王丽亚 2010 《西方叙事学:经典与后经典》,北京大学出版社。

沈家煊 2019 《超越主谓结构——对言语法和对言格式》,商务印书馆。

谢心阳 2018 《汉语自然口语是非疑问句和特殊疑问句的无标记回应》,《世界汉语教学》第3期。

吴平 2001 《汉语会话中的反馈信号》,《当代语言学》第2期。

宗守云 2021 《视角框架及其对语言运用的影响》,《汉语学报》第3期。

朱军 2020 《回声话语的认同功能——基于互动与立场表达的视角》,《语言教学与研究》第4期。

Bakhtin, Mikhail M. 1981 The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin. Translated by Caryl Emerson and Micheal Holquist. Austin, TX: University of Texas Press.

Clancy, Patricia M., Sandra A. Thompson, Ryoko Suzuki and Hongyin Tao 1996 The conversational use of reactive tokens in English, Japanese, and Mandarin. Journal of Pragmatics 26(3): 355-387.

Du Bois, John W. 2014 Towards a dialogic syntax.Cognitive Linguistics 25(3): 359-410.

Heritage, John 2013 Epistemics in conversation. In Jack Sidnell and Tanya Stivers (eds.), The Handbook of Conversation Analysis, 370-394. Oxford: Wiley-Blackwell.

Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech and Jan Svartvik 1985 A Comprehensive Grammar of the English Language.London: Longmans.

Schegloff, Emanuel A. 1996 Confirming allusions: Towards an empirical account of actions. American Journal of Sociology 102(1):161-216.

Thompson, Sandra A., Barbara A. Fox and Elizabeth Couper-Kuhlen 2015 Grammar and Everyday Talk: Building Responsive Actions. Cambridge: Cambridge University Press.

作者简介:

许立群,中国社会科学院语言学及应用语言学专业博士、华侨大学华文学院讲师。研究领域为汉语句法语义,主要理论兴趣集中于互动语言学、认知功能语言学,当前研究对象主要为句子及句子层面以上的语法现象。在《中国语文》《世界汉语教学》等刊物发表文章数篇,出版专著《从“单复句”到“流水句”》,现主持福建省社科基金青年项目“对话融合为流水句的动态研究”。

原文刊于《中国语文》2024年第1期