0.引言

本文基于历史层次分析法追溯吴语{话}义词发展史,说明将这一做法引入汉语方言词汇史研究兼具可行性与必要性,并对词汇历史层次分析的有关问题作初步探讨。

1.吴语{话}义词的词形及其地理分布

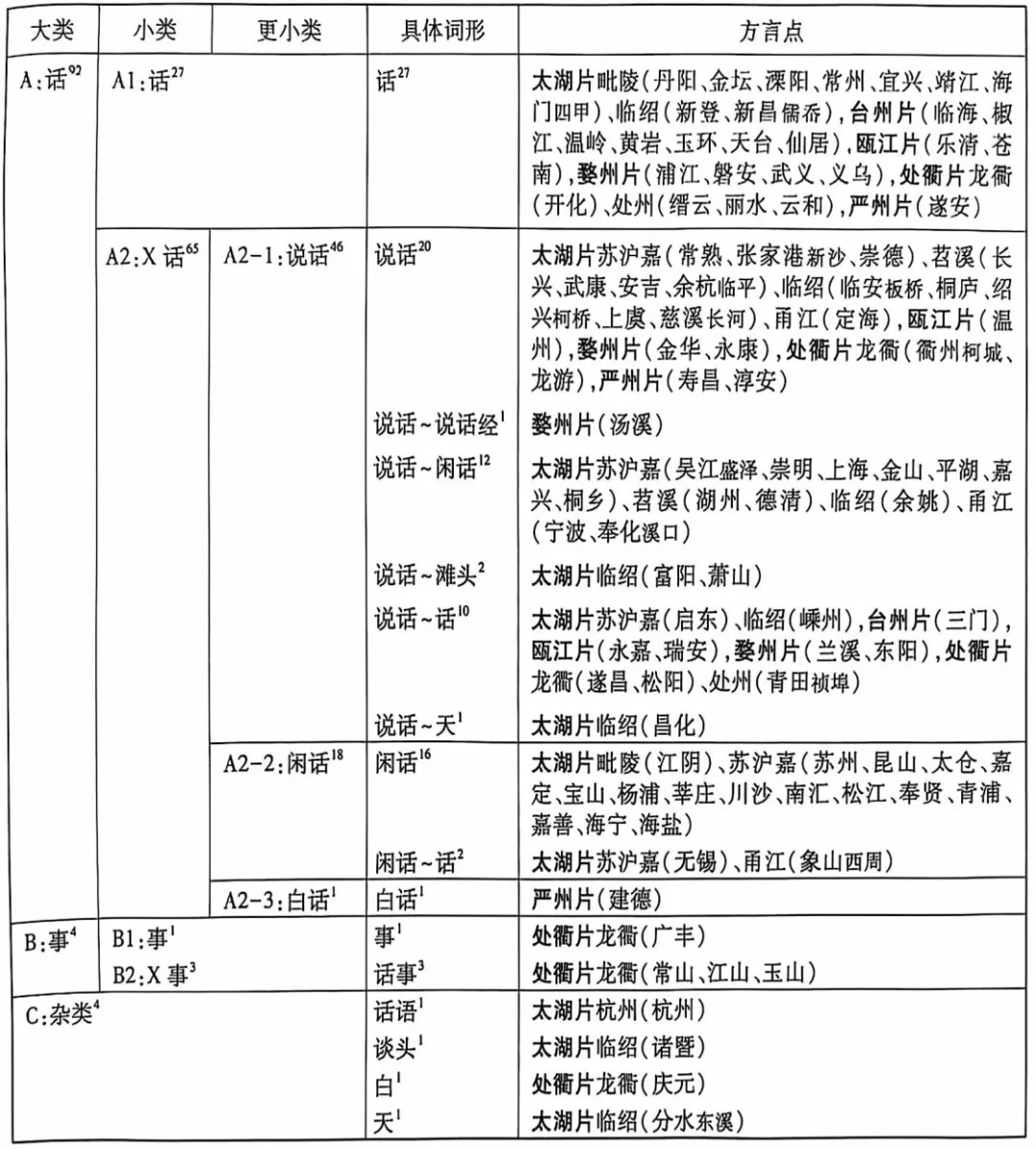

吴语区内分布着十多个{话}义词,具体词形及其地理分布详参下表:

表1 吴语{话}义词的词形及其地理分布

2.吴语{话}义词的时代层次

2.1 “闲话”晚于“说话”

“闲话”为太湖片特有,在苏沪嘉湖和宁波一带各有一个连续分布区,该词在两个分布区内都较“说话”晚出,分述如下:

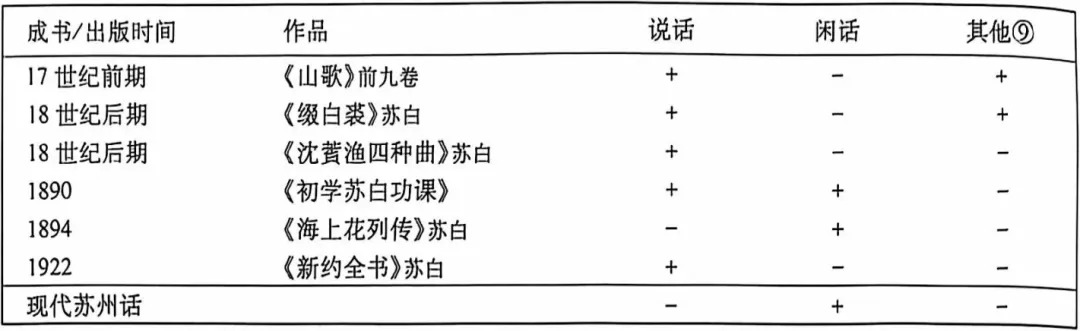

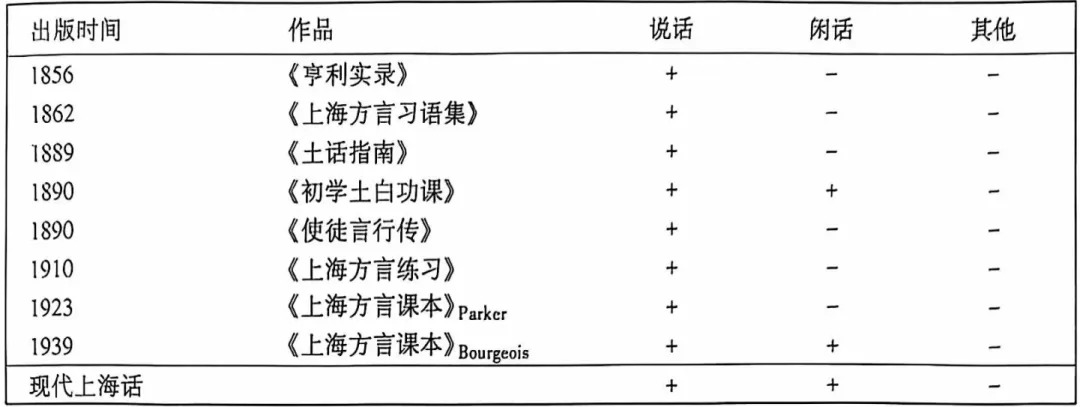

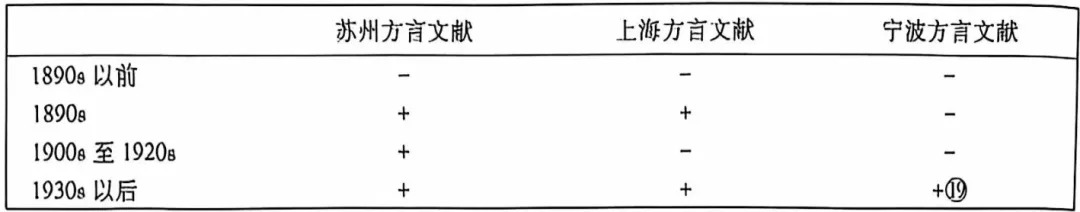

先看苏沪嘉湖地区。首先,共时分布显示:单点兼说的“闲话”“说话”往往存在新、老之别;部分只说“闲话”的方言点,在假设句末尾还能找到早期{话}义词“说话”的残留。其次,历史文献证实,苏沪两地通行“闲话”以前,最常使用“说话”。

表2 苏州方言文献中的{话}义词

表3 上海方言文献中的{话}义词

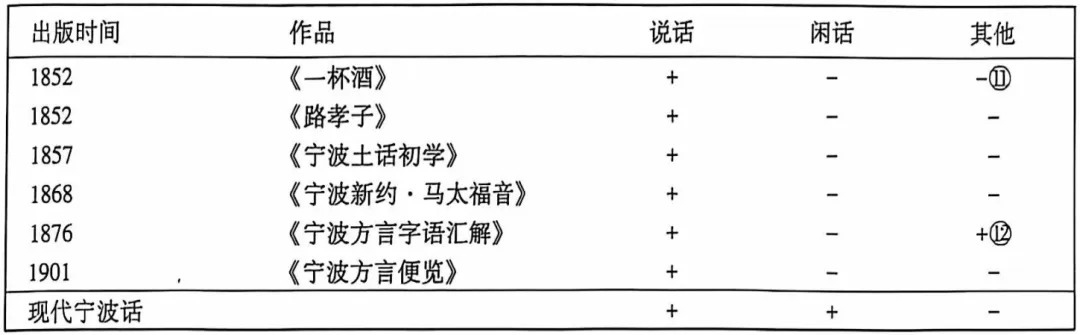

再看宁波地区。“闲话”晚于“说话”,这一点通过排比语料可以看得很清楚。

表4 宁波方言文献中的{话}义词

2.2 “话”的新旧之别

“话”有新旧之分。为便讨论,旧层次称为“话1”,新层次称为“话2”。

“话2”据代际差异划定,只见于无锡方言。当地“话”与“闲话”兼说,前者是新派用词,后者属于老派。无锡地处苏沪嘉与毗陵小片交界,最新层次“话2”可能是毗陵小片词形东进的结果。

其余的“话”属于吴语最先起用的“话1”。倘若把“闲话”还原为“说话”(参看2.1),“话”大致呈现对“说话”的周圈分布。该词处在边缘地带,理论上早于文化中心地的“说话”。(柴田武,2018[1969]:21―30;岩田礼,2009:20―21)单说“话”的吴语方言点,除毗陵小片外,主要分布在南部吴语,多见于交通不便的地区。此外,东南方言的整体面貌相对保守,{话}义词大多用“话”,也间接证明该词是吴语的早期形式。

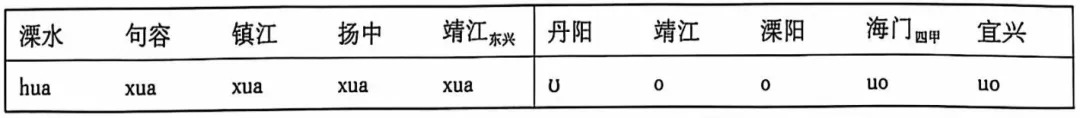

表5 {话}义词“话”读音例示

台州片吴语绝大多数使用“话1”,北部的三门等地使用“说话”,也许是受甬江小片影响。临海及其以南地区,可能经历过“话1→话1~说话→话1”的变化。

2.3 其他词形起用先后

与“话、说话、闲话”相比,其他词形牵涉的方言点少,可资比较以定先后的操作性不高。尽管如此,某些语法表现仍然可以提供一定的词汇史信息。例如“葛说话”类假设助词,其中的名词具有黏着性,更能保留早期词形。

3.吴语{话}义词的历史来源

3.1 内源创新

吴语内源产生的新词至少包括“闲话”“滩头”“天”,其中“闲话”最为典型。从方言文献来看,“闲话”早先在苏州一带产生,后来借助苏州方言的优势地位向周围扩散。

表6 苏沪甬方言文献中的{话}义词“闲话”

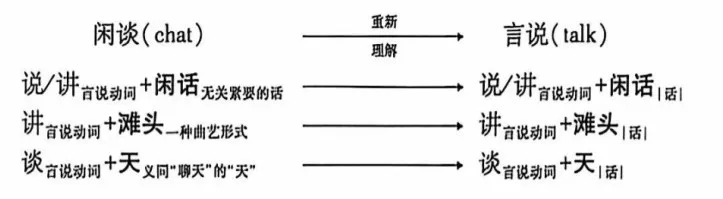

“闲话”在苏州方言中经历过由 { 闲谈(chat)} 到 { 言说(talk)} 的上位化,演变机制在于语言使用者对短语“说/讲+闲话”的重新理解。“滩头”“天”的成词途径也是如此。

图1 “闲话”“滩头”“天”及所在短语的语义演变

3.2 外源移借

“说话”源自宋室南渡。一方面,该词不太可能是吴语自源。通用言说动词用“说”是“说话”成词的必要条件,而吴语普遍采用“话”“讲”(盛益民,2021),唯有杭州与苏锡常一带有“说”,这些地方的“说”可能都来自官话。更重要的是,{话}义词“说话”至晚北宋初期成词,宋室南渡前已行用于汴洛通语。故此,将“说话”视作吴语移借“说”后自源产生的新词,不如直接视为官源双音词。另一方面,“说话”以杭州为中心分布,宋室南渡对此具有最强的解释力。方言文献显示,杭州方言也曾使用“说话”来指称{话}。

“事”“话事”可能源自与赣语的接触。赣语{话}说“事”,在整个汉语方言中显得十分独特,“事”类词恰恰只分布在与之接壤的处衢片龙衢小片,其演变过程需要结合这一带吴语形成和发展的历史作深入考察。

4.结语与讨论

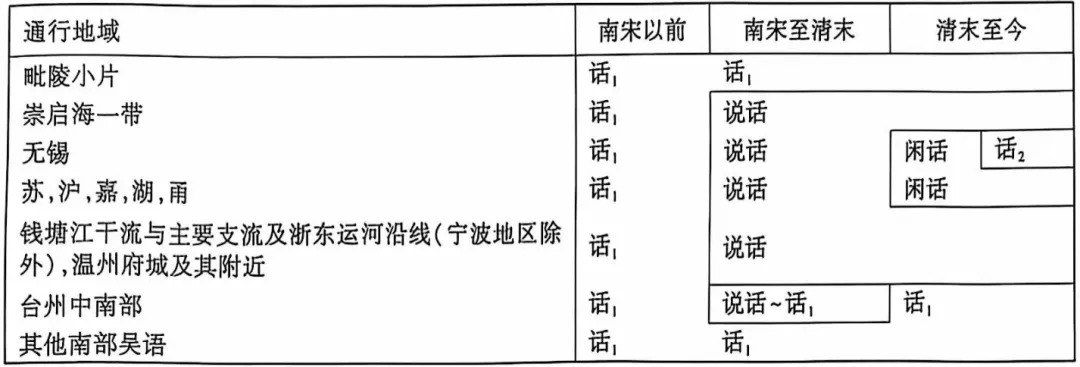

吴语{话}义词的时代层次与来源层次不尽一致。“话1”是最早起用的词形。“说话”随宋室南渡而来,以杭州为中心,通过行政层级级联、水陆交通拓展,扩散至吴语各片,在不少方言点取代了“话1”。“闲话”产生于清末苏州一带,借助苏州方言的优势地位广泛传播,又通过沪甬航线进一步扩散至宁波地区,逐步完成对“说话”的替换。“滩头”“天”也是吴语内源的新词,起用时代较晚,成词途径与“闲话”类似。无锡正在经历最新层次“话2”的覆盖。“事”“话事”与赣语关系密切。限于语料,部分词形的历史层次暂时无法论定。

表7 吴语{话}义词“话”“说话”“闲话”的时地属性

历史层次分析的具体目标视研究需要而定,本文意在强调这一做法对汉语方言词汇史研究的重要作用。下面是基于上述个案得出的三点思考:

其一,词汇历史层次分析宜从同义词对着手。同义词对,理论上包括表示同一义位的所有词形(现阶段可从主要词形做起),内源与外源成分皆应纳入其中。以梳理词汇发展史为目标的历史层次分析,没有理由忽略内源成分。

其二,词汇历史层次分析需要纵横结合(汪维辉、史文磊,2022),这也是本文一以贯之的思路。

其三,词汇历史层次分析适合率先面向方言区域展开。追溯单点的历史,需要联系所在区域的相关现象;了解全域方言的形成,也当重视区域表现。

方言史作为汉语史不可或缺的一部分,其重要性正不断被揭示。唯有通语和方言并重,汉语史的面貌才能揭示得更准确。融入方言史视角的语言史观,与通语史意义上的有何异同,也值得关注。

部分参考文献

柴田武 2018 [1969] 《语言地理学方法》,崔蒙译,商务印书馆。

盛益民 2021 《绍兴方言的通用言说动词及其历史演变》,《汉语语言学》第2辑,社会科学文献出版社。

汪维辉 史文磊 2022 《汉语历史词汇学的回顾与展望》,《辞书研究》第3期。

岩田礼(编) 2009 《汉语方言解释地图》,白帝社。

作者简介:

戴佳文,江苏苏州人。文学博士,复旦大学中文系全职博士后。主要从事汉语历史词汇学研究,近年专攻吴语词汇史,尤其关注通语和方言的历史关系。在《中国语文》《汉语学报》《汉语史学报》等刊物发表论文数篇。

盛益民,浙江绍兴人。复旦大学中文系教授,复旦大学现代语言学研究院兼职研究员,博士生导师。入选国家级青年人才项目(2021年)和上海市五四青年奖章(2022年)。主要研究方向为语言类型学、方言学、历史句法学。在《中国语文》等海内外期刊发表论文数十篇,出版专著2部,主编、合作主编论文集6部。主持省部级以上项目8项。曾获教育部第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)之青年成果奖等。

原文刊于《中国语文》2024年第6期