吕叔湘先生是我国著名语言学家(1904.12—1998.4,江苏丹阳人),是继罗常培先生后语言所的第二任所长。在他七十多年的学术生涯中,一直致力于语言教学和研究,出版专著和编译二十余种,发表论文及各种文章六百余篇(《吕叔湘全集》19卷,辽宁教育出版社)。这些论著内容广博精深,涉及一般语言学、汉语语法、文字改革、语文教学、写作和文风、词典编纂和古籍整理等广泛的领域,丰富了我国语言学宝库,在海内外有广泛的影响,为推动我国语言研究和语文教学发挥了十分重要的作用。

图片一:吕叔湘工作照

1978年,文革结束一年多后恢复了研究生制度,我很幸运地成为吕先生的入室弟子,度过了一生中最重要、最值得留恋的时光。当时社科院刚刚成立不久,百废待兴,吕先生时为语言所的所长,工作十分繁忙,为了带动其他老先生带研究生,不顾自己已是73岁高龄,招了现代汉语、近代汉语、英汉比较三个专业七个学生。我1981年研究生毕业后给先生当了三年多的助手,帮助他处理各种事务,整理补充早年未完成的书稿《近代汉语指代词》,这使我得以继续在先生门下学习,进一步体会到先生是如何搜集材料,归纳演绎,分析综合的。这三年中我每两周到先生家一次,听先生论学和谈论时事,也因此对先生的治学和为人有了更深入的了解和感悟,这对我此后做人和做学问都有潜移默化的影响。下面拟从六个方面谈谈我所知道的吕叔湘先生。

一、辩证、科学的学术思想

作为语言学大师级的学者,吕先生治学有个很突出的特点——具有辩证的学术思想,这是一般学者很难达到的境界。

十年动乱结束不久,学术研究开始启动,吕先生发表了《把我国语言科学推向前进》一文,阐述了语言研究如何处理中和外、虚和实、动和静、通和专这四对关系。这是他数十年来从事语言研究和语言教学工作的经验总结,集中反映了他的辩证、科学的学术思想。

在对待中和外的关系上,吕先生很注重对西方语言学理论和方法的借鉴,始终把国外的理论和方法当作研究汉语自身规律的工具和桥梁。他说:“重要的是学习西方学者研究语言的方法,而不是套用他们的研究成果。”吕先生批评了谨守中国语言学的旧传统,对国外的东西一概不闻不问或不结合中国实际,空讲、照搬外国学说的两种偏向,提出“如果从中国传统语言学入手的人能在吸收西方语言学方面下点功夫,如果从西方语言学入手的人能在结合中国语言实际上下点功夫,那就最好了”。他在为龚千炎的《中国语法学史稿》所作的序里说,过去中国没有系统的语法论著,所有的理论都是外来的。“问题是不论什么理论,都得结合汉语的实际,可是‘结合’二字谈何容易,机械地照搬乃至削足适履的事情不是没有发生过。”这里,“谈何容易”四字正道出了吕先生在这方面苦苦探索的艰辛,而他的学术成就表明他是中西结合的典范。

虚和实指的是理论与实践的关系。吕先生很重视理论研究,认为正确的理论能引导人们去发现事实。即使在学术信息闭塞的文革期间仍十分关注国外语言学理论的新发展,在75岁高龄时仍然亲自或指导学生翻译介绍国外重要的语言学理论著作。但是他说:“理论从哪里来?从事例中来。事例从哪里来?从观察中来,从实验中来。”如果没有感性知识做基础,那个理性知识就靠不住,就可能是骗人的玩意儿。吕先生用明代两位理学家关于散钱和钱串子哪个有用的争论作比喻,生动形象地说明没有事实依据的空洞大道理是毫无用处的。他自己在研究过程中就很注意调查语言事实,认为解决问题的途径首先在于做调查。个别人误以为吕先生不重视理论研究,其实他反对的只是那种不想通过辛勤劳动就侈谈理论的路子,也就是那种用小本钱做大买卖、或是根本没本钱就想做大买卖的空头理论家。

吕先生说对语言进行静态研究很重要,是根本,但不应到此为止,应当重视研究人们怎样使用语言,关注语言的动态变化。他很重视口语的研究,认为偏重书面材料,忽视口头材料的倾向是不对的,“口语至少跟文字同样重要,如果不是更重要的话。许多语言学家认为口语更重要,因为口语是文字的根本。”他鼓励研究人员做口语调查,使用转写材料进行研究。他要求词典搜集资料要书面与实际生活并重,(他曾让词典室的同志到王府井百货大楼去搜集商品名称),特别提倡动态地搜集口语里的新词新义。他说,为什么新词新义,特别是口语里的新词新义没有受到编词典的人重视呢?“第一,因为编词典的人是‘读书人’,对书本里的东西感兴趣,对生活中的东西不感兴趣,或者不太感兴趣;对书斋中来的东西比较敏感,对市场上来的,车间里来的,田野里来的就不那么敏感。找词汇只在著名作家、著名作品里找,一般报刊就不大理会,至于什么手册、传单、广告等等就更不在话下了。”这些谈话都充分反映了吕先生动态的语言观。

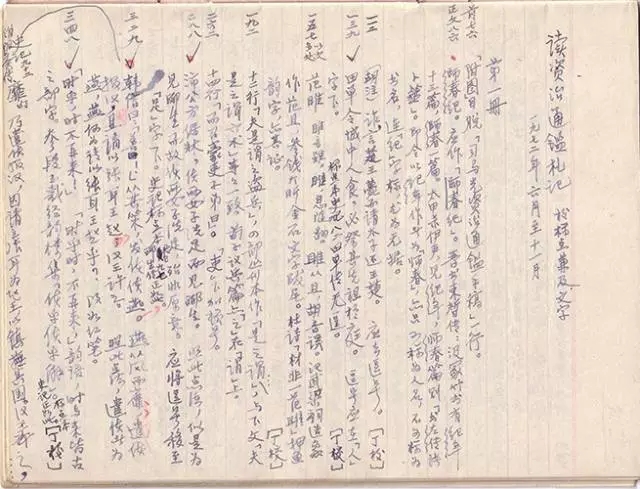

图片二:吕叔湘手迹

吕先生对处理好通和专的关系非常重视,看到我们读书过偏,经常提醒我们要抓紧补课。他指出语言学研究的几个方面(语音、词汇、语法)是有机联系的,不可有所偏废;要求我们搞历史语言的也要了解现代汉语,关注现实生活中的语言文字问题,要掌握一般语言学的理论等等。1982年1月13日先生约我到他家谈话。他说:“你研究生时期通过学习词汇,读了一些古代和近代文献,学了一些版本目录知识和校勘学、训诂学、音韵学,打了一点国学的底子,这是可以的;但从今后长远来看不能只及一点,不及其余,应该搞一些语法、语音问题,要了解整个历史演变的过程,纵的、横的都要有较全面的认识,当然自己研究要有重点。现在有些人把自己划在一个圈子里,这种现象很不健康。” 在先生的提醒下,我又补读了一些唐以前的文献,例如魏晋六朝的志怪小说、轶事小说和东汉以后的汉译佛经等,使自己的阅读范围从纵横两方面都有所延伸。吕先生是个循循善诱的老师,记得在我开始语法史研究之前,吕先生对我说:“我给你出一个题目——‘历史语法的研究方法’,一万字左右。写这种文章有实践更好,但你把别人的文章总结一下,借写这篇文章做一番整理工作,找出一些规律来,可以推动自己的学习。”他让我着重从王力先生的《汉语史稿》中册、他自己的《汉语语法论文集》、日本汉学家太田辰夫先生的《中国语历史文法》、丁声树先生的几篇古汉语论文以及梅祖麟先生几篇语法史论文中体会研究方法。我按吕先生的指点,细心揣摩上述各家论著的精髓,一个月后把文章交给他。他看后对我说:“该说的你都说到了,但是这篇文章不要发表,等你自己以后有了切身体会再说。”古人有诗云:“鸳鸯绣罢从教看,不把金针度与人。”而吕先生不仅把“金针”递给我,还让我通过揣摩、体悟,自己掌握针法,先生真是用心良苦啊!

在一次谈话中他说到:中文系出身的要多学习现代语言学的理论和方法,外文系出身的学生要读一些古书。他多次指出,我们的大学教员、研究人员专业分工过细,“画地为牢不是好办法,目光局限,不利于进步”。同时他认为教学跟研究分家,研究所跟大学分家,以及中文系跟外文系之间互不通气的现状有很多弊病,很难培养出大量合格的语言研究工作者。吕先生自己则既是专家,又是知识广博的通家。他自幼爱好读书,中学时代就阅读了大量中外优秀著作,在古文和外文方面打下了很好的基础。大学时代虽主修外国文学,但他还选修过中文、历史、化学、地学、生物学、心理学等课程。在英国留学期间,先后修习人类学和图书馆学。正确的思想方法、广博的知识、开阔的视野和严谨务实的学风使他能够始终站在学术潮流的前面,取得一系列既有理论建树又有方法创新的成果,成为我国现代语言学的开创者之一。