吕先生的文章有高度的科学性、学术性,但读起来很有生活气息。他写的普及性语言学著作深入浅出,娓娓道来,连中学生都觉得饶有兴味。先生说,你著书立说为了什么,还不是宣传你的理论,让别人信服?这就不但要让人看懂,而且还要让人不费力就能看懂。他说写文章有两个理想:一是谨严,一个字不能加,一个字不能减,一个字不能换;一是流畅,像吃鸭儿梨,又甜又爽口。吕先生不满那些刻意艰深的论文,说:“现在有的论文就像隔两层板壁听人谈话,像在百米以外看戏。这样的文章无法公之于众。文章的好懂、难懂或懂不了,责任主要在写的人。不能有‘我懂,你也应该懂’的想法。如有这种想法,必然导致‘我写我的,不管你懂不懂’的做法。”他坦诚而又尖锐地说:“有些文章我都看不懂,你写给谁看?”吕先生的文章“广搜事例,归纳条理”,有话则长,无话则短,他说:“文章写就供人读,何事苦营八阵图?洗尽铅华呈本色,梳妆莫问入时无。”这首诗正道出先生坚持严谨、务实学风的思想根源是他心里装着读者,一心一意为读者着想。胡适论诗的深度,有三个阶段:浅而浅出者为下,深而深出者胜之,深而浅出者为上。(《蕙的风·序》)吕先生的文章就是“深而浅出”的上品。 翻译家王佐良先生说:“平易不止是归真返朴,而是一种文明的品质。”吕先生就是具有这种文明的品质的人。

吕先生的文章都是摆事实,讲道理,说话总带商量的口气,从来不说满话、过头话。他总是客观公允地评论他人之说,即使有不同意见也不全盘否定对方,而是心平气和地跟对方讨论,显现出大学者的风度。有些问题一时难以下结论,他就主张先搁下,留待以后再说,千万不可强为之说。他长期钻研汉语语法,深知其中问题复杂,而且解决的方法也不限于一种,因此他不赞成“说一不二”的绝对态度,主张要留有余地。

5. 立意创新:反对重复雷同

吕先生做学问既务实又立意创新,《中国文法要略》首创从表达论的角度描写汉语语法的路子;他和丁声树先生主编的《现代汉语词典》是我国辞书史上的一个里程碑;他主编的《现代汉语八百词》是第一部汉语语法词典;他打破古代汉语、现代汉语这种二分的汉语史分期,在其中划出近代汉语阶段,并创建和发展了近代汉语这个新学科。他反对做毫无新意,只是低水平重复的工作,而对于那些有理论和应用价值的课题、真正填补空白的工作,则热情鼓励,积极支持。1988年语文出版社的冯瑞生同志准备编系列断代语言词典,其中第一部为《先秦语言词典》。吕先生知道后直率地提出不同意见,理由是策划不切实际。他对冯瑞生同志说:已经出版的先秦典籍都不会是白文,一定有注释,读者完全可以凭借这些注解阅读古书。对先秦文献研究成就最高的是乾嘉学者,你的词典能超过乾嘉学者吗?乾嘉学者都没能解决的难点,你们是否能解决?如果你们没能突破乾嘉学者的范围,那又何须劳神费力编这么一部先秦词典? 1989年12月吕先生在致山东大学高更生教授的信里说:“已有两本同类词典出版——一本是张涤华先生领衔的《汉语语法修辞词典》,另一本的书名我忘了——是否值得编第三本,还可以再考虑。”在1981年5月致徐仲华先生的信里说:“听寿康说,你要组织一个班子写师范院校用的《现代汉语》,不知道准备怎么编?希望有点特色,不与已出版的雷同。”在1976年6月致郭绍虞先生的信里说:“语言活动本有授受两方:听人说话,看人文字,先接触形式,就形式以寻绎意义;自己说话或写文字,正好反过来,先有要表达的意思,用适当的形式把它表达出来。一种是由外而内,一种是由内而外,岂不是两种语法书都有需要,推而至于词典也应该有两种吗?”从上面的叙述可以看出,吕先生对于编词典和编教材都有一个一以贯之的思想,就是要编,就要突破前人;要编,就要有特色、有新意,否则就没有必要编。凡是重复的、不能超越前人的,他不怕得罪人,很直率地加以反对;而他认为确属空缺的,如范畴类词典,则主动提倡去编。

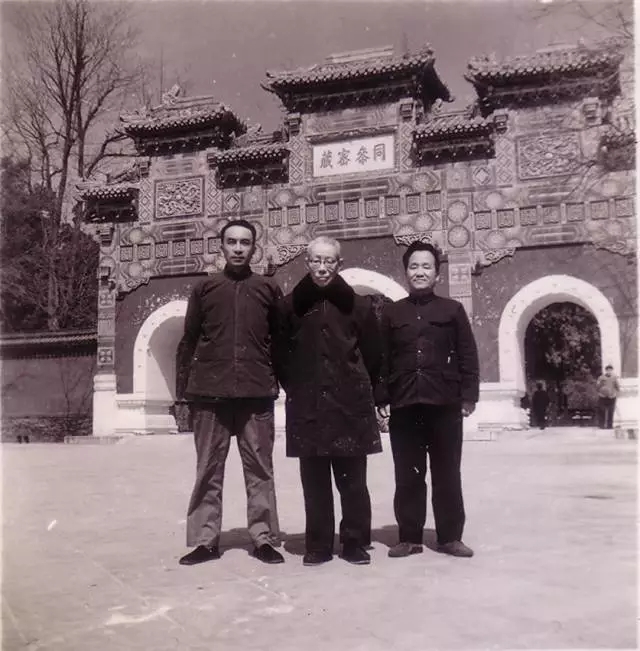

图片四:吕叔湘、范继淹、李临定定稿《现代汉语八百词》留影

三、坚韧、刻苦的奉献精神

1956年国务院责成语言研究所编写《现代汉语词典》,主编的任务落在了吕先生身上。这项工作几乎是白手起家,难度极大。从1958年2月1日到10月底,吕先生煞费苦心,花了整整七个月的时间拟定体例,创制编写细则。他在5月5日的日记中写道:“剩‘释义’一节,最难。”6月13日写道:“这东西真吃功夫,外人不得知。”当时词典室办公地点在西单一带,吕先生家住中关村,他每天上班,早出晚归,都是乘坐公共汽车。中午带饭,带的只是馒头(有胃病),就白开水吃。根据工作进度,吕先生每天要审改定稿300多条,每周定稿2000条,每周一上午还要主持召开室务会议,工作非常繁重。一年多中,他每天下班都要带稿子回家看,每天都要开夜车。他在1958年12月10日的日记中说:“看一个‘成’字(指这个字头的所有条目),平均一小时20条,不可算慢,但是这样也只能一天200条,还是赶不上,奈何!!”他在“奈何”后面打了两个惊叹号,可见他在竭尽全力仍不能完成超极限的工作量时的焦急、无奈心情。12月30日日记中又写道:“今天实足看稿约12小时,也只看了240片光景,合一个小时20条,也还是赶不上,而况不可能每周7×12乎?”(指每周7天,每天12小时)他给自己上足了发条,一刻也不能喘息。1959年元旦他还在赶着看稿,那天的日记写道:“今天看稿也有6个半小时,——光一个‘的’字就耗费两小时”,1月31日写道:“白天黑夜忙着看新吸收的意见,天天如此,日记也顾不上写了。”后来,每当谈到这一段艰苦的工作经历,吕先生都感慨万分,心有余悸。1992年2月,他在给人的信中说“编词典我吃过苦头”。1993年4月,他在纪念《现代汉语词典》出版20周年学术研讨会上的简短书面发言中说:“我们编这部词典可以说尝尽了甘苦,或者说只有苦而没有什么甘。——我自己在一年多的时间里差不多每天都要工作到夜间十二点钟,又不能太晚了,因为第二天还得早起照常工作。”吕先生这种坚韧的毅力和对自己近乎残酷的工作态度真是令人又痛惜,又敬佩。正是因为吕叔湘、丁声树等先生筚路蓝缕的开创精神和呕心沥血的奉献精神,才使我国辞书史上具有里程碑意义的《现代汉语词典》得以诞生。吕叔湘在80年代以76岁高龄担任《汉语大词典》的首席顾问,他高度评价词典工作为不朽的事业,鼓励参加编词典的中青年同志干它一辈子,自己还诙谐地保证:“老老实实地干,决不三心二意。”