编者按:白维国先生于2015年10月23日不幸因病逝世,今天是白先生离开我们两周年的日子,本刊特发表张荣先生的文章《回忆白维国先生》,以表达我们对白维国先生的深切怀念。

白维国(1945.7~2015.10.23)

不高的身材,微胖,眉眼间带着笑意,轻声慢语,谈吐谦逊周到——这是二十年前第一次见面时,白先生给我的印象。

在他去世后的这两年里,当时的情景还不时在我的眼前出现,记忆犹新,恍如昨日。

由刘坚、江蓝生两位先生担任主编的“近代汉语断代语言词典系列”在20世纪的90年代初启动,包括唐五代、宋、元语言词典各一册;并计划在断代词典完成后,以它为基础,加上明清的白话词汇,再组织编写一部《近代汉语词典》。项目进展得很顺利,到1998年,断代词典系列完成编纂、出版。差不多同时,《近代汉语词典》的编纂工作也在江蓝生先生的主持下开始着手进行。

江先生当时强调,保证词典的成功,重点是两个:一是编纂的原则和目标,具体地说,就是要有历史的眼光,纵向和横向相结合,能够科学、系统地反映近代汉语词汇,尤其是口语词、常用词的整体面貌和演变情况;二是作者队伍的建设,在断代词典的作者之外,她又出面邀请了王锳、汪维辉、董志翘、刘百顺、蒋宗许等近代汉语词汇研究领域的一流专家学者,举学界之力,共同编纂。另外,考虑到自己还承担着繁重的行政工作,江先生又提出增加一名主编,并向出版社力荐了白维国先生,“我们非常需要一位认真负责,肯做事、能做事的主编。”出版社经过讨论,接受了江先生的建议。果然,此后的工作完全证实了江先生的知人之明。

白先生担任共同主编后的第一件事,就是赴贵州、四川、武汉、南京等地,和王锳等先生当面深入讨论词典编纂的各方面问题。此行的最后一站是上海教育出版社,当我们首次见面时,他带着满面的风尘,在外辗转已经大半个月了。

语言研究所1978级学生与导师合影,左上角为白维国先生。

今天回想起来,这仅仅是开端,从那时起,白先生奔波在《近代汉语词典》编纂的崎岖之路上,一走就走了近二十年,从50岁到70岁,从年富力强一直走到了生命的终点。在词典900万字的文稿即将审定完成时,他放下了,离开了我们,这时距离后来词典的正式出版,只差一年多点的时间。白先生去世后,我曾想,他在弥留之际肯定会念及自己为之付出近二十年心血的词典工作,是满意还是遗憾?或许都有吧。但他应该不会感到后悔!

辞书学界有一个说法:大型辞书的编纂工作,是三分编写,七分组织。大家也多表示赞同。其中,主编的组织工作是否到位、是否称职,一定程度上就左右了词典的内容质量。

白先生的这个主编做得真是一贯的辛苦,一贯的尽责,尤其是在当今的情势下,就更显示出他的精神的可贵和光芒。虽然他常挂在嘴边的一句话是:“哎呀,我这个主编啊,也就是为大家服务的。”

词典的作者队伍中,王锳先生是前辈,学问精深,江蓝生先生曾说:王先生慨允参加词典的工作,为词典增色,贡献很大。大家也都很尊敬他。在撰写词条时,因为年龄的原因,王先生主要还是利用自己多年治学积累的相关资料和卡片,相对地较少使用电脑对大型汉语语料库进行相关内容的全面梳理,如此,在用例的选择等方面就难免会和其他作者存在不统一的地方。当时,王先生年事已高,身体状况也不好,如果请他根据词典编纂的统一要求再作修订,实在是难为他老人家了。怎么办?

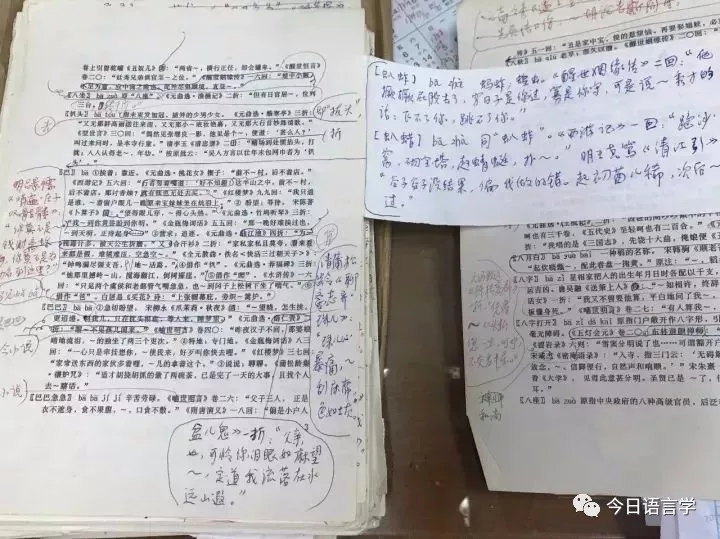

白维国先生在B母原稿上所作的修订

白先生主动承担了改稿的工作。当修改的文稿送交出版社后,编辑部的同志都非常地感动,有些原稿的左右两边、天头地脚,凡是有空之处,往往都写满了工整的增补文字,再不够,就另外增加纸页,细心地裁成条后粘贴在相应的地方。

当我打电话表示感谢时,白先生说:“哎呀,王先生的稿子基础好、质量高,我只是电脑用得比他熟,帮着做点用例等的完善工作也是应该的。”虽然我知道,单是这部分的审稿白先生就用了大半年的时间。后来,王先生罹患重疾,白先生又马上联系出版社,希望能够预支词典的部分稿费,一来使老先生的心情有所安慰,二来也可聊助其晚年的生活。外表散淡的白先生,其实内心为他人着想得很多。

白先生对王锳先生文稿的加工可谓是全力以赴、尽心尽力,对其他作者的文稿也都是同样如此,“视同己出”。汪维辉先生好几次和我说,他非常感谢白先生,也非常敬佩白先生的学识。我想这大概也代表了大家共同的心声吧。

词典工作旷日持久,作为编辑,如果说没有一点压力、不生一丝厌倦,那也不真实,有时我也会忍不住地给白先生打电话催促进度,既然各位作者的稿子都交了,也希望主编能够再抓紧一点。

刚开始,白先生总是诚恳、委婉地介绍他的工作情况,“我在做,我每天都从早到晚地在做。”

但这样的催稿电话接多了,性情温和、彬彬有礼的白先生也受不了了,终于在电话里发火:“书稿如果就是现在这样拿出去,当然也可以,也能够代表当今的水平,但是再努力一下,就可以更好。你们出版社到底要选择哪一种?如果你们只是要过得去,我个人不愿意,其他作者应该也不愿意,恕不奉陪!”

我至今还很真切地记得他当时说话时的严厉口吻。二十年间,这是我第一次、也是唯一的一次听到白先生动怒,即使在后来患病的两年中,他的言语也都是那么的冷静、和善、淡然,从不抱怨,从不诉苦,只是努力地、默默地去做。

为人虽然随和,但白先生对学术的追求和坚守之心却非常地强烈。21世纪初,学界还只有“国学宝典”等个别的电子语料库可供使用,大家也就以此为基础来梳理、排比相关文献,开展工作。但当作者稿已经基本完成、主编审稿也进行了一段时间后,“四库全书”“基本古籍库”等大型历史语料电子文本相继问世,“如果没有,我们也没办法,现在有了,我们不利用,就是问题,这是无论如何说不过去的。”白先生和江先生商量后,经过慎重的考虑,并得到了各位作者的支持,下决心推倒重来,当白先生在电话中用痛苦但坚定的语气告诉他们的决定时,我们还能说什么呢?

出版社要面对的只是项目的延后,并非完全不可接受,而作者们为此所付出的代价可就是数年的心血和时光啊!

临终时,白先生对去医院探望他的江蓝生等先生说:“我就是上帝派到人间来工作的工蜂。”说这句话时,白先生的内心一定是非常的坦然,非常的自豪。

是的,一个人,一辈子,如果最后能用“工蜂”来为自己作总结,那是一件多么值得骄傲的事啊!

本文转自“语言文字周报”,转载获得授权。