今年是吕叔湘先生逝世二十周年。我们纪念吕先生,最重要的是缅怀怹在语言学领域的卓越贡献和杰出成就,学习怹高尚的学术品格和严谨的治学精神,努力把我们语言学的学术研究、学科建设和人才培养等方面的工作做得更好。

吕先生是誉满中外的语言学大师。怹一生在语言学多个领域均有里程碑式的建树,而在近代汉语方面尤为世人推崇,被公认为近代汉语学科的拓荒者和奠基人。

筚路蓝缕

朱德熙先生在1987年《中国语历史文法》中译本序中指出:“长期以来,汉语语法研究一直集中在先秦和现代两头。无论国内国外都是如此。四十年代吕叔湘先生致力于近代汉语语法研究。筚路蓝缕,创具规模,开了一个很好的头。”

现代意义的汉语语法研究,若从《马氏文通》算起,迄今已有100余年。但正如朱先生所指出的,早期的汉语语法研究重两头轻中间,重共时轻历时。汉语语法是如何由上古汉语语法演化为现代汉语语法的?或者倒过来说,现代汉语的语法系统是怎样逐步形成的,其间经历过哪些重要演变,有什么演变规律可循?这些问题,早期仅有黎锦熙等个别具有远见卓识的语言学家予以关注,而吕叔湘先生在20世纪40年代除了《中国文法要略》这部论及古今语法比较的名著外,发表了一系列开创性的近代汉语论文,如《释〈景德传灯录〉中“在”“著”二助词》(1940年)、《论“底”“地”之辨及“底”字的由来》(1943年)等,向人们展示了从古至今汉语语法演变的丰富内容和诱人魅力,奠定了近代汉语研究的坚实基础。

吕先生的论文当时虽曲高和寡,但后来收入《汉语语法论文集》在50年代出版之后,产生了很大影响,一些卓有成就的学者无不从中吸取营养,获益良多。如日本学者太田辰夫,在其《中国语历史文法》1986年汉译本序中就说:“我早就有志于近代汉语的研究,曾积累了大量的卡片。但如何把它们整理而成一部研究著作,却还没有确定一个方针。到1955年,吕叔湘先生的《汉语语法论文集》出版了,一年之后我国见到此书。这本书真正是开辟了前人未曾研究过的领域,宣告了近代汉语研究的黎明,我只有叹服而已。” 梅祖麟先生在《近代汉语语法资料汇编·序》中也提到:“我开始对汉语语法史发生兴趣时,和其他初学者一样,第一步就是按着吕叔湘《汉语语法论文集》和太田辰夫《中国语历史文法》这两部书所附的书目一本一本去读。”

学科奠基

改革开放以后,学术事业百废待兴,吕先生高瞻远瞩,提议在中国社会科学院语言研究所成立“近代汉语研究室”,专门从事古今之间的汉语历史演变研究,为近代汉语学科的建立与相关学术事业的兴起拉开了序幕。在吕先生的倡导下,二十世纪八、九十年代曾掀起近代汉语研究的高潮,同时也带动了整个汉语历史语言学的发展。一大批中青年优秀学者脱颖而出,如所内的刘坚、江蓝生、杨耐思、白维国等,所外的蒋绍愚、项楚、孙锡信、王瑛、袁宾等,全国近代汉语学术讨论会每两年举办一次,群贤毕至,专家云集;有关近代汉语热点问题的讨论层出不穷。

其中讨论热烈的一个相关问题是近代汉语的起点或汉语史的分期。王力《汉语史稿》把汉语史分为四期:(1)上古期(公元3世纪即五胡乱华前),(2)中古期(公元4—12世纪南宋前半),(3)近代期(公元13—19世纪鸦片战争),(4)现代期(公元20世纪“五四”运动以后)。分为四期的看法现在为大多数学者所接受。不过吕先生在《近代汉语指代词·序》中指出:“一种语言在一个比较短的时间内发生比较大的变化,就可以把这以前和这以后分为两个时期。可是语言的演变只有通过书面记录才得以观察,而这又必然要受到用以记录语言的文字的影响。汉语是用汉字记录的,汉字不是拼音文字,难于如实的反映口语。秦以前的书面语和口语的距离估计不至于太大,但汉魏以后逐渐形成一种相当固定的书面语,即后来所说的‘文言’。虽然在某些类型的文章中会出现少量口语成分,却要到晚唐五代才开始出现,而且一直要到不久之前才取代‘文言’的书面语的地位。根据这个情况,以晚唐五代为界,把汉语的历史分成古代汉语和近代汉语两个大的阶段是比较合适的。至于现代汉语,那只是近代汉语内部的一个分期,不能跟古代汉语和近代汉语鼎足三分。”吕先生的两分说现在一般细化为四分,即王力先生所说的“上古”“中古”“近代”“现代”,但对于近代汉语的起始时间则通常接受吕先生的看法,定在晚唐五代。当然语言演变是一个渐进的过程,分期只是为了研究的便利,并非不同时期之间一定存在一条鸿沟。如果从现代汉语往前看,现代汉语不同于古代汉语的一些重要特征,大多都可以溯至晚唐五代。

人才培养

吕先生对近代汉语学科的贡献也充分体现在近代汉语学科的人才培养上。刘坚、江蓝生等在近代汉语研究方面都是领军人物,他们二位都得到了吕先生的亲炙。刘坚从北大毕业分到语言研究所之后在《中国语文》编辑部工作,因为对近代白话语言感兴趣,吕先生把他调到宋元词汇组,并且指导他搜集整理近代汉语文献资料,从此在吕先生的指导下开始了近代汉语研究。刘先生除了在近代汉语语法、词汇研究方面多有建树之外,更主要的贡献就在于近代汉语文献资料的发掘、整理和研究,发表了《〈建炎以来系年要录〉里的白话资料》等学术论文,出版了《近代汉语读本》《古代白话文献选读》,主编《近代汉语语法资料汇编》等。

江蓝生先生跟随吕先生读研究生,帮助吕先生整理《近代汉语指代词》,主要致力于近代汉语词汇和语法研究,在近代汉语语法研究方面成绩尤为卓著,发表了一系列重要论文,出版了《近代汉语探源》《江蓝生自选集》《近代汉语研究新论》《汉语词汇语法论考》等,使近代汉语语法研究达到了一个新的高度。此外还有李崇兴教授,也是吕先生的入室弟子,在近代汉语语法研究,尤其是元代汉语语法研究方面取得很大成就。薪火相传,后继有人,这一切都有赖吕先生培养和提携之功。

学术贡献

吕先生在近代汉语方面的贡献主要体现在语法研究方面,最重要的成果是《汉语语法论文集》和《近代汉语指代词》两部著作。

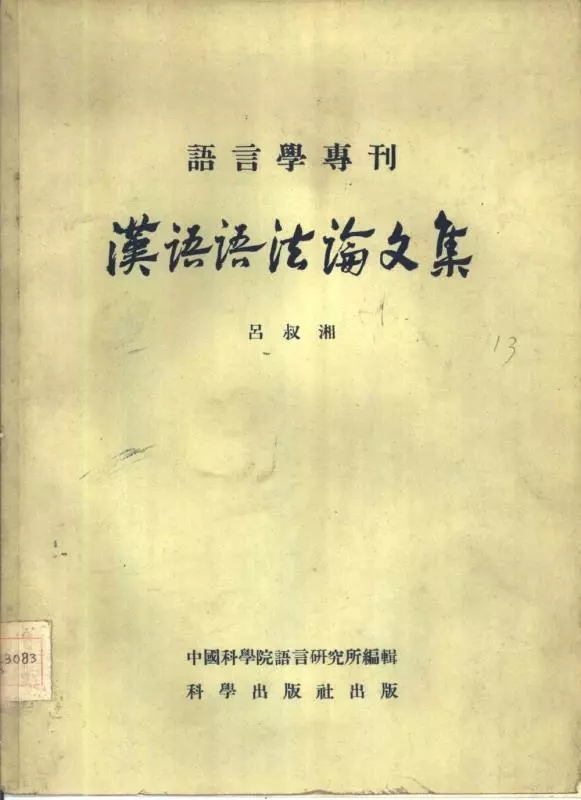

《汉语语法论文集》初版于1955年4月,由科学出版社出版,增订本1984年4月由商务印书馆出版。两版所收论文篇目不同,增订本共收录26篇论文,与近代汉语相关的有7篇,既有虚词研究,也有句式研究。包括:《释“您”“俺”“咱”“喒”,附论“们”字》《释〈景德传灯录〉中“在”“著”二助词》(1940)、《论“底”“地”之辨及“底”字的由来》《与动词后“得”与“不”有关之词序问题》、《“个”字的应用范围,附论单位词前“一”的脱落》《“把”字用法的研究》《数量词后的“来”“多”“半”》。这些重要论文不仅本身极具学术价值,而且在近代汉语语法研究的理论、方法和材料方面也做出了开创性贡献,为汉语语法研究开辟了一个崭新的研究领域。

《近代汉语指代词》(学林出版社,1985年)初稿于1947年至1948年,是当时吕先生准备撰写的近代汉语历史语法的一部分,由于工作变动等原因,直到1983年“才从箱子里把它取出来”,请怹的学生江蓝生补充整理,然后再经吕先生调整后正式出版。该书是第一部近代汉语专题语法研究著作,全面、系统、深入地描述了近代汉语代词系统的发生与演变过程。书中对每一个指代词在各个历史时期的各种用法均通过丰富的例证详细说明,观察细致入微,分析淋漓尽致;对各个指代词的来源和演化从用法、意义和语音、文字等方面详加考证、条分缕析,严谨、深入,创获极多。诚如梅祖麟在《关于近代汉语指代词——谈吕著〈近代汉语指代词〉》一文中所评价的:“无论是从内容看,还是从方法看,《指代词》都是汉语语言学的一个里程碑”。

治学之道

吕先生的近代汉语研究有两个鲜明的特色,一个是从语言实际出发,严谨扎实;另一是注重理论方法,以理服人。

吕先生关于散钱和钱串子的比喻,已广为流传,本意就是要强调语言事实的重要性。怹说:“理论从哪里来?从事例中来。事例从哪里来?从观察中来,从实验中来。”(引自江蓝生《试谈吕叔湘先生的治学之道》)近代汉语研究说到底是文献语言研究,没有材料就没有结论。现在有了电子语料库,或许点一下鼠标就可以找到一个例子,但在吕先生那个年代,材料的查找只能捧着书一行一行地看。而且古代典籍浩繁,大多是文言作品,不能反映当时口语的实际,要在浩繁的文献中找到口语性较高的材料实属不易。但我们看到,吕先生的研究涉猎文献十分广泛,举凡敦煌变文、禅宗语录、宋儒语录、笔记小说、诗词曲赋、野史杂谈,几乎无所不包。尤其在混乱的抗战时期,要找到合适的材料是多么艰难!但艰难之中也有奇趣,我们从吕先生的著作中常常可以看到许多好玩的例证,甚至妙不可言。兹举两例。其一是《释“您”“俺”“咱”“喒”,附论“们”字》中所举南宋楼钥《攻媿集》中一段话,很好地说明了唐代的“伟”是关中方言,就是宋代的“懑”(们),而且“懑”口语读平声(俗音“门”):

南宋楼钥:“上梁文必言‘儿郎伟’,旧不晓其义,或以为唯喏之‘唯’,或以为奇伟之‘伟’,皆所未安。在敕局时,见元丰(1078—1085)中获盗推赏,刑部例皆节元案,不改俗语。有陈棘云:‘我部领你懑厮逐去。’深州边吉云:‘我随你懑去。’‘懑’本音‘闷’,俗音‘门’,犹言‘辈’也。独秦州(今甘肃天水)李德一案云:‘自家伟不如今夜去。’云。余哑然笑曰:得之矣。所谓‘儿郎伟’者,犹言‘儿郎懑’,盖呼而告之,此关中方言也。”(《攻媿集》卷72)

再一个是《近代汉语指代词》185页的引例,用来说明“这”在宋代已是去声(“这”谐“蔗”,“蔗”去声),梅祖麟先生称其“娓娓动听,引人入胜”:

“刘贡父觞客,子瞻有事,欲先起。刘调之曰:‘幸早里,且从容。’子瞻曰:‘奈这事,须当归。’各以三果一药为对。”(宋阙名:《朝野遗记》,《说郛》29·18)

这样绝妙的例子如果没有下大功夫是不可能发掘出来的。

吕先生注重语言事实,但并不轻视理论。恰恰相反,正是凭着早年在国外打下的坚实的语言学理论基础,凭借着开阔的学术视野,吕先生才能取得吕先生的成就。吕先生毕业于南京国立大学外国语文系,1936年赴英国留学,先后就读于牛津大学和伦敦大学,精通英语,兼通法语,对西方语言学理论和语言学流派十分熟悉。在吕先生的一些个案研究中,我们可以清楚地看到,历史观贯串始终,发展演变是其关注焦点。其中有语音的演变,并通过音值构拟来说明语音的变化,如:ni m- > nim(你每>您)。有形态句法的演变,甚至有朴素的词汇化、语法化思想,如讨论助词“在里”的演变过程,指出“在”“里”原来都有实义,如《朱子语类》“须留几个小人在里?”,后来“在里”虚化,“‘在里’一词之用逐渐趋于空灵,不复有‘于此’之义矣。”这涉及语法化问题。而在虚化之前,“‘里’字虽与‘在’等相继,而实不相属”,由“实不相属”到凝固成词,其间又涉及词汇化问题。吕先生把这个过程完整地揭示出来并加以分析说明,显示出其语法化、词汇化思想的萌芽,只不过没有使用“语法化”“词汇化”之类的术语而已。吕先生开阔的视野还体现在,在一些具体研究中吕先生常常联系汉语方言,甚至把汉语的现象与英语相关现象加以比较,如《近代汉语指代词》在讨论“什么”时,多次在注释中与英语的相关用法进行比较,用于说明其异同。

吕先生虽然离开了我们,但是怹的学术贡献依然滋养着后辈,怹的治学精神依然闪烁着光辉,值得今天的我们不断学习,发扬光大。