商务印书馆2020年4月出版

编后记

丁声树先生是我国著名的语言学家。他在音韵、训诂、文字、语法、方言、辞书编纂等各个领域都有很深的造诣,并且都有杰出的成就,是一位德高望重的学术大师。编辑、出版丁先生的文集早就是学界的普遍希望和极为关心的事情。

丁先生一生淡泊名利,虚怀若谷,从不愿意在人前谈及自己的学术成就。他生前没有收集整理自己的论著,没有出版个人文集的考虑,更没有要别人赞扬自己的道德、文章的想法。1983年广泛宣传、表彰他的学术成就和模范事迹,那是在他重病四年后已经完全丧失知觉的情况下进行的,应该是有违他的心愿的。三十多年后的今天又出版他的文集,自然也不会是符合他的心愿的。说实在的,一再违背他本人的心愿,我们实在是对不起这位一代学术宗师的。但是丁先生又是一位优秀的共产党员,一向是公而忘私,服从大局,虚心听取群众意见的,当他知道我们这样做是倾听了群众的呼声,是符合我国学术事业发展的需要时,我想他会谅解或者理解我们的做法的。

丁先生做学问极为严谨,在论著的写作上对自己的要求近于严苛,正像吕叔湘先生说的“他悬格太高,要能颠扑不破才肯拿出来”。再加上他52岁以后开始主编《现代汉语词典》、修订《新华字典》,把全部身心都扑在词典、字典的审订工作上,抽不出时间和精力去撰写其他学术论著,因此,在他的学术生涯中,著作不是很多的。丁先生一生所发表的论文,包括他与他人合写的,基本上都收集在这部集子中了,总共不过二十来篇,十几万字。他个人生前发表的专著,除了较大部头的集体著作(《湖北方言调查报告》《昌黎方言志》《现代汉语词典》等)也都收在这里了,不过四五种,不足二十万字。他逝世后,经别人整理发表的遗著也收集在这里了,不过三四种,字数也不多,基本上也收进来了。应该说,先生给后人留下的论著是不算多的。但是,正像季羡林先生所说的,“他的每一篇文章都是千锤百炼的产品,达到了很高的水平”。丁先生自己也曾说过“吾之学在精不在多也”。少而精,也许正是丁声树先生学术论著的一大特色。

在收集先生遗作和手迹的过程中,我们在先生家里无意中发现了他1942年7月的一本读书札记《有闻录》的手稿。它是用毛笔写在一本旧线装书书页翻过来重新订起来的本子上的。多数篇章已经成文,正文前面还有一篇不足百字的小序。当然,这本札记还没有到修改定稿的阶段,按照先生一贯的严细学风,是绝对不会示人,更不会发表的。但是,正如三十多年前吕叔湘先生在《丁声树同志的学风》一文中所说的,丁先生“是一个才、学、识兼备的研究工作者”,善于发现问题,善于占有和驾驭材料,“有声树同志这样素养的人,随便写什么都不会是粗制滥造的”,都会有一定的水平的。经与业内一些同志讨论,又征得关淑庄先生同意,将整本《有闻录》札记收入到这部文集中。札记曾经张惠英教授和我整理、校订,其中的一部分文章二十年前在《中国语文》《语文研究》杂志上发表过。

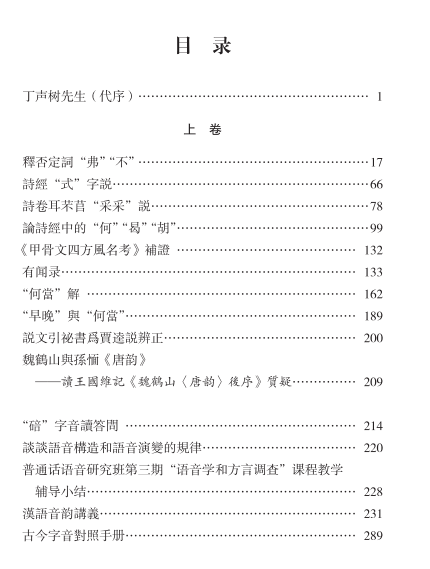

这本文集收集的论文和专著,基本上是按内容分类编排的。先生早年主要从事训诂研究,所以将他上世纪三四十年代发表的训诂论文作为一组,排在最前面。读书札记《有闻录》内容主要是有关古书上的词语或逸闻逸事考释的,所以也放在了这一组。关于现代汉语语法研究的,关于汉语语音和音韵研究的,关于现代汉语方言调查和研究的,关于词典编纂的,都依内容分组并大致按写作时间编排。关于文字研究的较少,酌情放入其他组里。

由于丁先生早期的训诂、音韵著作涉及古籍较多,而且发表时都是用的繁体字系统排印,我们编辑的这部文集,早期论著仍旧用繁体字系统排印,后期的用简化字系统排印。文集的文章用繁简不同系统的文字排印,会给读者带来不便,在此谨致歉意。

这本文集的编辑工作早在上世纪80年代中期就开始准备了。那时,我、何乐士先生、张惠英教授不约而同地收集丁先生的著作。由于丁先生早期文章发表时间较早,有的并不容易找到。可能因为我在词典编辑室工作时间较长,跟丁先生接触较多,跟他的家人联系较多,所以文集的编辑工作的主要责任自然就由我承担了。由于我工作抓得不紧,以及其他方面的原因,文集编辑一再拖延,总是难以完稿,以至于出版社的编辑室主任及他们所安排的文集的责任编辑已经换了两三位,文集仍然没有编辑到位。在这里,我谨向长期关心并一再催促文集编辑工作的业内专家、同事深表歉意。

应该特别交代的是,这本文集能够把丁先生的著作较为全面地收集和编辑起来,是与关淑庄先生的关心和支持分不开的。大部分文章都是关先生想方设法找到的,从收录篇目、编辑设计到具体安排都是经她考虑并赞同后才确定的。关先生是位有成就的经济学家,是丁先生的夫人,她的积极参与和支持对本文集的编辑工作是有决定性作用的。丁先生的爱女丁炎女士也对文集编辑、照片的整理给予了全力支持。在此,谨向她们二位致谢。

编辑这本文集,著名语言学家李荣先生做了他人难以做到的工作。李荣先生上世纪50年代同丁先生一起进行语法研究、方言调查和研究,二人合作写出了多篇学术论著,上世纪60年代初他又协助丁先生审定《现代汉语词典》。长期的学术研究工作中的密切合作,使他们结下了深厚友谊。李荣先生十分关心并积极参与了这本文集的编辑工作:他提供了一些文章篇目,通读过大部分文稿,并准备给一些论著添加附注或说明,再专门写一篇序言。只是由于身体的原因,没有能实现他的全部计划,这实在是极大的憾事。这本文集的编辑中李荣先生发挥了难以估量的作用。还在李荣先生健在之时,我们已经征得他同意,将他1989年为纪念丁先生而写的题为《丁声树先生》的一篇力作,作为这本文集的代序。

前面说到过,何乐士、张惠英都在收集先生著作中做了一些工作,何乐士先生还将收集到的材料悉数转交给了我。张惠英教授不仅积极收集丁先生的著作,还对一些著作做了校订、考证工作,而且在文集的出版、排校中也发挥了重要的作用。方言研究室的贺巍先生与丁先生接触较多,他不仅提供了几篇丁先生的遗稿,还对文集编辑工作给予了帮助。张振兴先生对丁先生的《河南省遂平方言记略》进行了系统的整理,也对文集的编辑给予协助。麦梅翘先生是上世纪50年代初就到语言研究所工作的前辈,她聆听过丁先生的国学常识的讲课,并做了较为详细的听课笔记,而且笔记还经丁先生看过。征得她的同意,将几篇笔记作为附录收入文集。在文集的编辑中,丁先生的好友、语言研究所老领导石明远先生及其夫人李瑞岚先生给予了大力支持。词典编辑室李志江、杜翔、郭小武等同志在编辑出版过程中也做出了努力。文集中方言类文章涉及符号较多,排校中容易出错,方言研究室沈明同志组织人员做了专门校读。此外,我们还得到了语言研究所的领导同志和词典编辑室、方言研究室、《中国语文》杂志社的同事们的关心和支持,还得到商务印书馆的领导和编辑室的大力支持,特别是责任编辑段濛濛同志在文稿编辑加工上用力很多。在这里,敬向诸位先生、诸位同志表示衷心的谢忱。

三十多年过去了,丁先生的文集终于要面世了。今年是丁先生诞辰一百一十周年,也是他仙逝三十周年,文集的出版,庶几可以作为对先生的一份纪念。这些年来,一些关心、支持以至参与丁先生文集编辑的前辈和同事,如关淑庄先生、李荣先生、石明远先生、李瑞岚先生、何乐士先生及商务印书馆汉语工具书编辑室的郭良夫先生都已辞世,一些同事也至耄耋之年,这部文集的出版,也是对多年来为先生文集编辑出版助力颇多的前辈和同事们的一种慰藉。老实说,此时我的心情既感到有些松快,又有些忐忑。三十多年的工作没有白做,先生的文集终于呈献给世人了。但由于我工作粗疏,见识浅陋,文集在编辑方面一定还会存在不足或失误之处,会有对不起丁先生他老人家和关心、帮助文集编辑出版的前辈和同事的地方。在此,我再次诚心致歉,恳切地欢迎方家批评、指正。

韩敬体

2019年4月于北京太阳宫寓所

内容简介

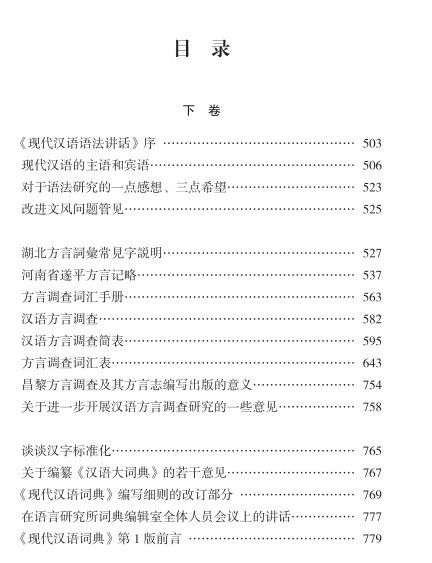

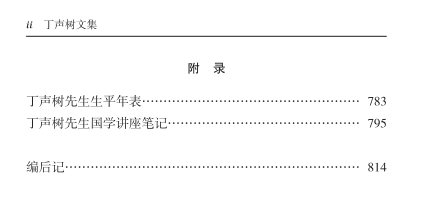

《丁声树文集》 尽可能全面地收集了丁声树先生生前论著,共三十余篇,分上下两卷。上卷包括训诂、音韵、语音三部分,如《释否定词“弗”“不”》《汉语音韵讲义》《古今字音对照手册》《说“匼”字音》等;下卷包括语法、方言、词典编纂三部分,如《现代汉语的主语和宾语》《河南省遂平方言记略》《方言调查词汇手册》《〈现代汉语词典〉编写细则的改订部分》等。

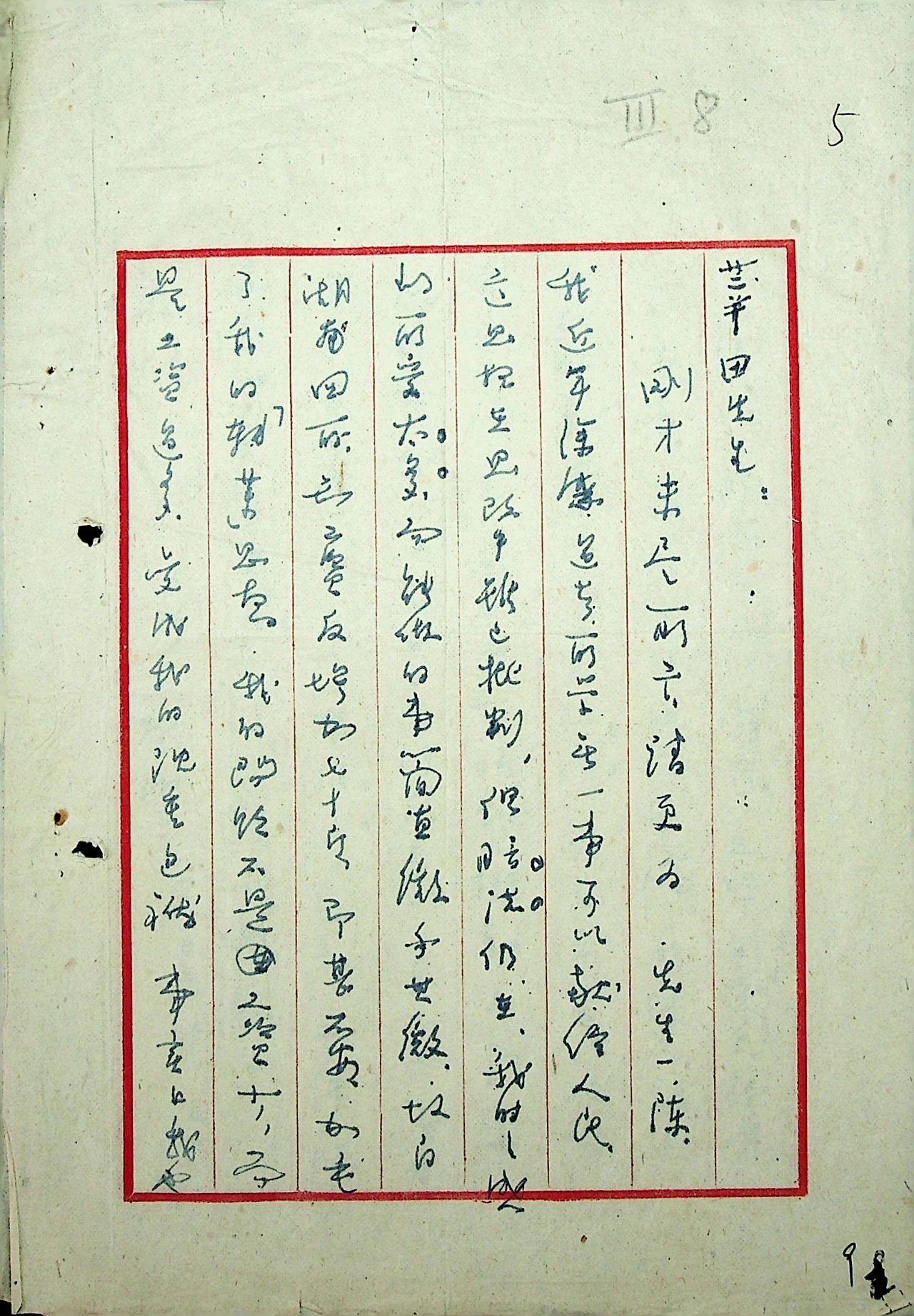

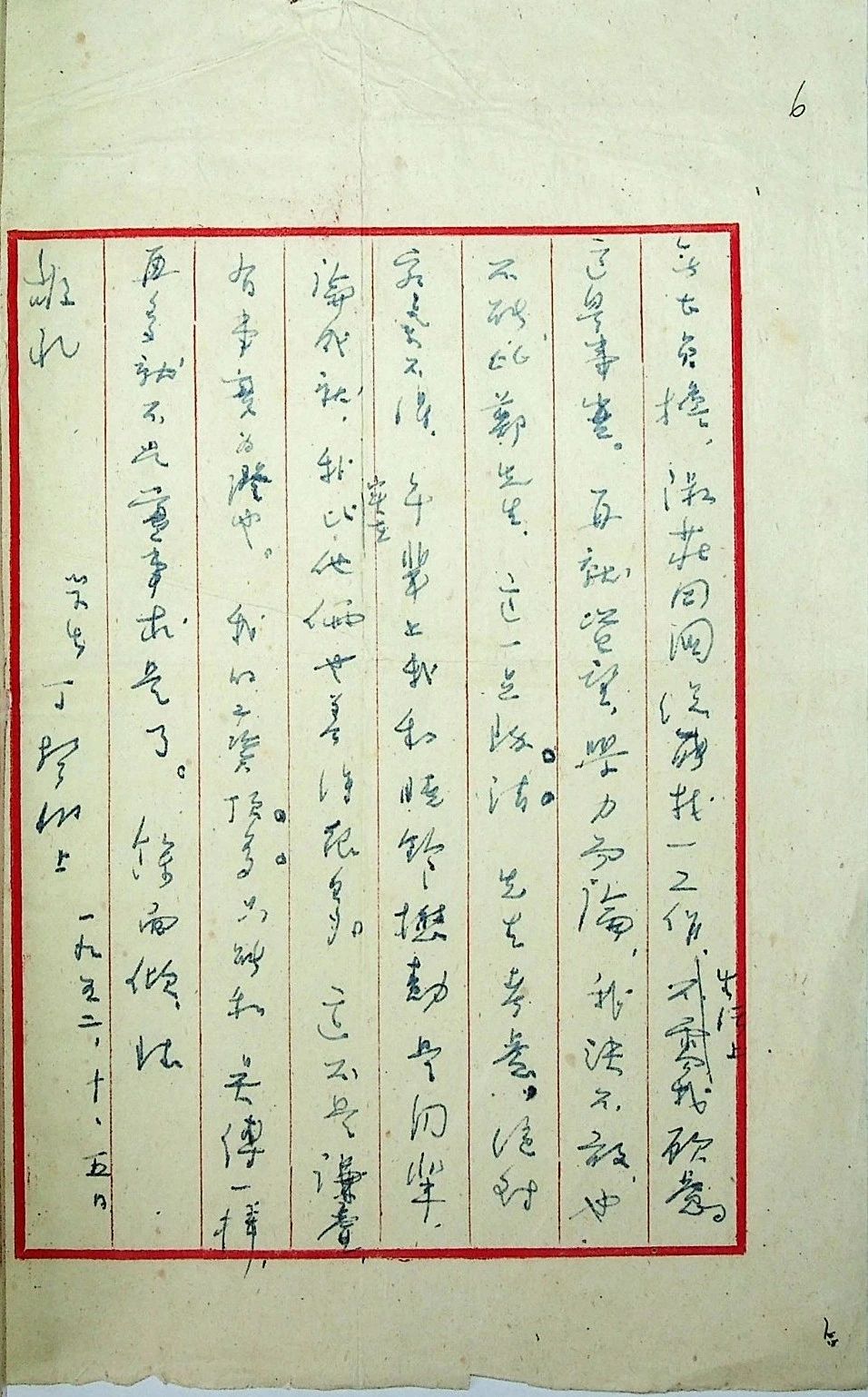

丁声树先生写给罗常培先生的信

丁声树先生在信中向时任语言研究所所长的罗常培先生提出自己“所受太多”,要求降低自己的工资待遇。信的原件保存在语言研究所档案室。