编者按:今天是赵世开先生逝世十一周年的纪念日,我们转发中国人民大学陈满华教授的文章,以表达我们对赵世开先生的思念。

忆赵世开先生

【按:11年前的今天,语言学家赵世开先生辞世。我在他的周年忌日里写下这篇文章,同时在学术批评网和本人的博客上发布,并稍后在当年的《社会科学论坛》发表。转眼10年过去了,尽管学术批评网和我的博客都早已不存 在,但我对赵先生的缅怀却是一如既往。今天重发此文,谨此表达对赵先生的追念。

——陈满华,2021年5月1日】

赵世开先生逝世一周年了。一年来,我常常想起这位慈祥的长者。

80年代中叶,我读研究生的时候,导师胡明扬先生邀请一些著名语言学专家为我们开“语言学专题”课,赵先生是其中一位。赵先生1926年生于宁波,50年代初毕业于国立武汉大学外语系,后来考入北大中文系做研究生,师从高名凯教授治普通语言学。赵先生是做语言理论的,我们读研时,他是社科院研究员、《国外语言学》(后更名为《当代语言学》)主编,大名鼎鼎。他与胡先生的学术兴趣有重合之处,也都是来自吴语区的语言学家,两人是旧交,所以胡先生比较容易请到他,我们做学生的当然为此感到高兴。

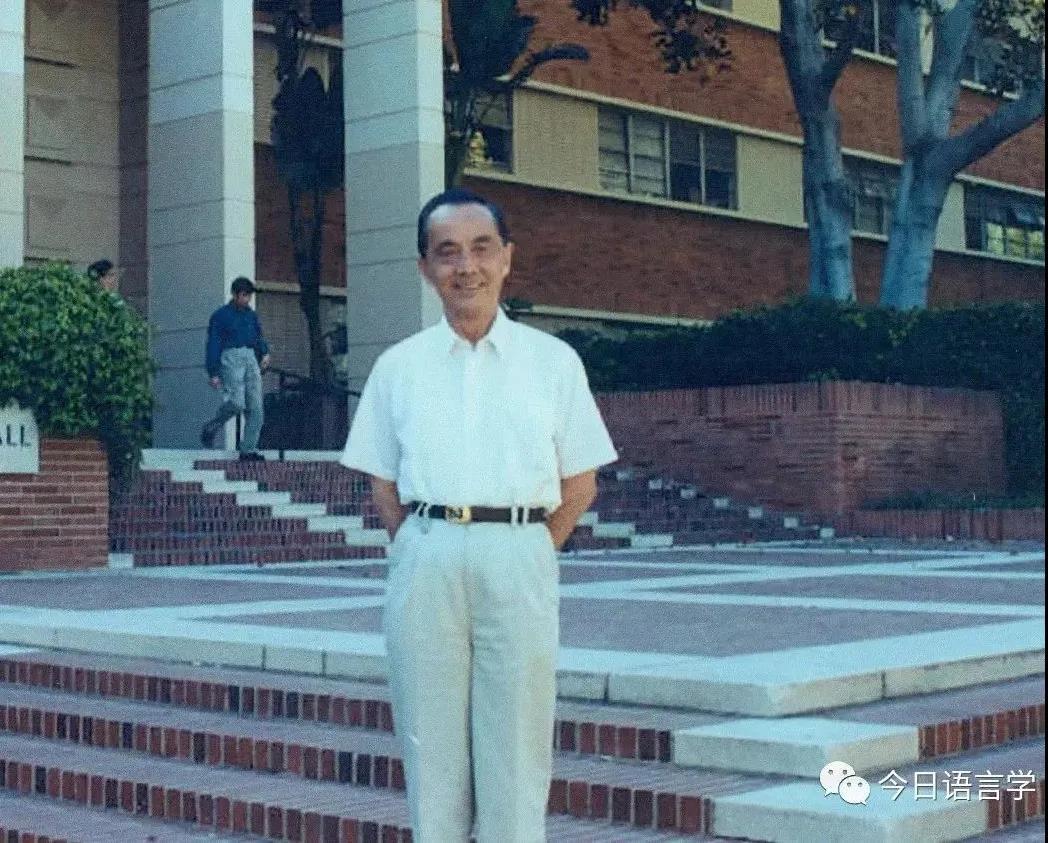

印象中的赵先生个子不高,比较清瘦,但很有精神,总是西装革履,头发梳得很齐整,一丝不乱。当时给我的印象是:“有派”。赵先生在人大教二楼给我们讲了几个礼拜的课,主要是介绍乔姆斯基的转换生成语法。第一堂课,他让我们学生每个人简单介绍自己,好像是两个年级合上的课,便有十几个人要介绍,得花上一些时间,但是他说,给研究生上课前了解学生的专业背景很有必要。他上课慢条斯理,提到外国人名时一律用原文,一堂课下来黑板上(当时没有PPT)几乎都是洋文。那时候我还不习惯,没想到现在我自己写语言学论文,西方人名我也习惯直接用原文了(特殊情况除外)。

毕业后相当一段时间,因为所从事的职业和学术方向的原因,我并没有跟赵先生有直接的私人交往,当然,我从导师口中经常能听到有关他的学术活动情况,甚至其他方面的消息,我也经常翻阅他主编的《国外语言学》,也在这个杂志上发过文章。直到上个世纪九十年代末,我在印度呆了两年多回到国内,听说比较熟知的在京语言学前辈有两人罹患绝症,其中一人就是赵先生。据胡先生说,赵先生对待这样的疾病很坦然,甚至不大愿意住院。大概与心态有关吧,他的身体状况多年都比较稳定。

后来,我搞语言理论、西方语言学史(过去归入普通语言学),特别是因为做威廉•琼斯(Sir William Jones)研究,而且也参考了赵先生多部著作,如他的专著《美国语言学简史》和他主编的《国外语言学概述》,因此便与赵先生有了较多的交往。他为我审读文稿、推荐书稿、写评语,等等,很热情的。赵先生住北京方庄芳城园,记得他家是在20层以上的一个普通套间里。08、09年,我多次拜访赵先生,有时也通过电话交流。我几次拜访他的情景现在都历历在目。

第一次拜访他,进门时他正在看乔姆斯基新近发表的论文,记得是关于语言学与生物学的。他把这篇论文打印出来,已经看到了中间的页码,用笔做了一些标记。他还告诉我,他还在听BBC、VOA。他说,一个学者不能停止学习,要及时了解新的动态,温故知新。这使我想起,他曾在一篇文章里说,“直到今天,我几乎每天总要查查字典,不仅新的陌生的词要查,比较熟悉的词也要查,每查一次都会加深一些理解。”(《学习外语的漫长道路》,《外国语》2002年第5期)果然如此。我国在文革那样极端封闭的时候,他还偷偷钻研当时被很多人斥为“资产阶级学术”的美国语言学,因此,十年文革刚结束,他就能马上发表文章介绍美国最近十年语言学状况,也成了大陆最早介绍转换生成语法的学者之一。

有一次他告诉我,前不久他收到上海外教社的通知,他们希望能出《美国语言学简史》的修订本。《美国语言学简史》是赵先生的重要著作,虽然他自称“小书”,但是在业内很有影响。他说虽然身体不好,但还是很乐意修订。赵先生感叹现在国内搞语言学史尤其西方语言学史的人很少,很多人从事语言学研究却不熟悉、不了解西方语言学史。他认为这样做语言学有时会遇到障碍,为此他感到很焦虑。20多年前当他出版《美国语言学简史》时,他就在前言里“希望这本小书的出版能激起人们对语言学史的兴趣和重视”。他告诉我,近些年他在北外和北大等单位讲座的时候都呼吁要重视语言学史的研究。也正是因为这个原因,他得知我正在从事早期历史比较语言学史、特别是威廉•琼斯的研究,很高兴,一再鼓励我坚持下去。他说,琼斯是大家,对语言学的贡献很大,而我们对他和他的成果所知甚少,所以很值得研究。

我请他审读我研究琼斯的书稿,他看得很仔细,尤其对参考文献很留意。他特意提到他注意到我参考了蒋忠新的著作(指直接译自梵文本的《摩奴法典》中文本)。他说蒋是梵文学家,同是北大毕业的,也在社科院(亚太所),他认识蒋。他认为我参考了蒋的译本说明我对资料工作有足够的重视。他说这是应该的,美国的Language杂志审稿时非常注意参考文献部分,有时会首先就看参考文献,如果某一重要著作是必须参阅的而稿件中没有提及,即可退稿。我知道,Language是全世界最有名的语言学期刊。他自己也很看重学术著作对已有相关文献的参阅和综述工作。他说,“我看论文一般先看bibliography有哪些。classical review、最新的review,如果最新的信息没有,经典的看得很少,这个论文我给他扣掉30分,甚至40分,最多给你60分。”(《我的语言学之路》,《外国语》2008年第6期) 他还提到了一件事:有一次参加一篇博士论文的答辩,那篇论文写的是有关英语语法的,赵先生一看论文的参考文献,里面没有叶斯柏森(Jespersen)的英语语法著作,他说,这是一个相当严重的缺陷。“研究英语语法的博士论文,怎么能不看Jespersen的书呢?”他的这句话我印象极深。 当时,文学院刚成立汉语国际教育教研室,把我从语言学教研室抽调出来担任主任职务,我要花费大量时间做教研室的工作,多少影响了自己做研究,便不免有些抱怨。赵先生对我表示理解,但是他说,搞行政与搞学术可兼顾,并举了他的学生、一位当代著名语言学家为例,启发我克服畏难情绪。

赵先生说话常带有英语单词和句子。他的英语发音很好听,他发William Jones,两个单词末尾的m和s的音非常清晰。虽然他的声音已经苍老,而且略显沙哑,但是我坐在他家客厅的沙发上,喝着他太太端上来的咖啡,听着他说话,依然是一种享受。——客厅不过10平米的样子,他太太看上去也就60多岁,我们谈话时她一直在忙活家务,偶尔也插几句话。

虽然赵先生给我的第一眼印象是“有派”,但是他其实是很谦和、脾气很好的人。我去拜访他时,他告诉我,因为年纪大了,加上身体原因,见客人一般不超过一个小时。但是每次和我谈话好像都超过了1个小时。已经80多岁、身患重疾的他每次必乘电梯送我到楼下,我实在过意不去,可是他坚持要送。每次走出那栋楼,回头见赵先生站在楼门口,向我轻轻挥手示意。那清癯的身影,深深刻入了我的脑海里。

有一次,他交给我一份他在北外讲座的打印整理稿,说让我看看,也请复印一份转给我的导师胡先生。后来这份讲稿在上海的《外国语》杂志以《我的语言学之路——纪念〈外国语〉创刊30周年》为题发表了。或许是因为篇幅的限制,一些很有意思的内容被删除了。例如,原整理稿记载了吴宓先生给他们上课的情景,提到吴先生教英语诗歌节律的iambics(短长抑扬格)时用手杖击地显示节拍,这个情节的内容发表时就没有了。虽然文章压缩了内容,但是他在电话里告诉我这个消息时,我听得出他很高兴。记得在同一次电话里,他说看到了我刚刚发表在《世界汉语教学》上的关于琼斯学习中文和译解中国经典的文章,他祝贺我并又一次鼓励我扎扎实实做这样的个案研究。说真的,我很感动。

遗憾的是,我常驻苏州以后,就没有见过赵先生了。不到一年,意外地听说他不幸辞世。我知道这个坏消息比较晚,加上忙忙碌碌,一直没能写点纪念文字。不过在此期间,我有时会想到:赵老师的《美国语言学简史》修订完了没有?

赵先生对自己的要求很严。记得姚小平教授去年撰文追念赵先生,花不少篇幅谈赵先生“检讨”“己著”之认真,不是敷衍了事。我对此也很有同感。陈平先生曾说到国外的语言学理论与中国的语言学研究结合有三个步骤,可用三个“I”概括:第一是Introduction,第二是Integration,第三是Innovation,就是引进、结合和创新。赵先生说,“我想Introduction大概我已经做了,而且做的还不少。Integration很少,英汉对比上面算是结合一点(赵先生主编过《汉英对比语法的问题》——引者注)。Innovation我想我没这个能力,我干了50年到现在还不知道该怎么做,实在是可怜。”话语很诚恳,对自己的要求几近苛刻。

我注意到,《中国语文》《当代语言学》报道赵先生去世的消息时称他“不计名利,与人为善,广交朋友,热爱生活”。据我的观察,语言学专业杂志的简短讣告很少在介绍逝者学术成就以外这样描述其为人,因此给我留下了很深的印象。我想,赵先生一定是配得上这16个字的。

上面提到赵先生的《我的语言学之路》或许是他公开发表的最后一篇文章,而这篇文章的最后几句话是:“我认为我很穷,我没有多少钱,但是我活得很充实。平时读书读报,每逢过春节、Christmas,我能收到来自世界各地的贺年卡。这就是我的财富、精神财富,我感到我很富有。我这个老头子81岁了,无权无势,他们想着我,这是爱,是友情,这使我感到很温暖。”这些大白话一样的文字,浸透着他的质朴的人生观。现在我们已经无法给赵先生寄贺年卡了,作为曾受益于他的晚辈,我在他的第一个周年忌日里写下这篇小文,但愿他在天有灵,能感到又多了一份来自人间的温暖。

2011年5月1日于苏州

(学术批评网 2011年5月1日发布,又载河北社科联主办的《社会科学论坛》2011年第9期。)

沈家煊先生(左)和赵世开先生的合影