我的研究工作中虽然语法化、语言类型学均有涉及,但在具体研究中侧重点是不同的。比如我的某些研究涉及语法化和语言类型学时,我往往是将语法化问题作为研究的对象,而类型学只是作为一个视角或研究手段,比如《汉语伴随介词语法化的类型学研究》(2003)。

张定:最近几年,您的绝大部分精力都投入到语义演变的研究上了。可能很多人会认为,这是您研究方向的又一次转变。您如何看待?

吴福祥:说成研究方向上的“转变”其实并不确切。熟悉我之前所做研究的同行应该看得出来,在上面提到的这些研究领域中,无论是汉语历史语法和语法化,还是汉语方言语法史和南方民族语言语法演变等,语义演变一直是我关注的焦点和研究的重心。换句话说,几经转变的是研究的对象、方法或视角,不变的是语义演变。

张定:是的,细想起来,语义演变确实是贯穿在您之前研究成果中的一条看不见的或者至少是不太明显的线索。那我就有点儿纳闷了,这条线索既然已经安安静静地潜伏了这么多年,为什么近几年您要把这条线抽出来,并且为之摇旗呐喊?

吴福祥:“摇旗呐喊”谈不上,我只是尽我所能与同仁一起推动汉语的语义演变研究。

在普通语言学界,历史语言学包含历史音系学(Historical Phonology)、历史形态学(Historical Morphology)、历史句法学(Historical Syntax)和历史语义学(Historical Semantics)等四个分支。历史语义学作为历史语言学的一个重要分支,其研究对象就是语义演变,它聚焦于语义演变的描述和解释,探讨语义演变的模式、机制和动因。

我们知道,汉语的语义演变研究具有悠久的历史和优良的传统。比如,两汉以降的历代训诂家特别是清代小学家所做的词语训诂和词义分析,留下了大量珍贵的资料和很多宝贵的经验;建国以后特别是上个世纪70年代末以来,当代语言学者所做的词义考释、词义分析和词义演变的研究,积累了丰富的成果和宝贵的思路;近年来基于认知和语用的汉语语义演变的研究,拓展了汉语语义演变的研究视野,提升了汉语语义演变研究的学术层次。但毋庸讳言,相较于语法演变和音韵演变,语义演变长期以来一直是汉语史研究的一个极为薄弱的领域,在很多方面存在大量的研究空白。主要表现在:

(1)研究范围过窄。汉代以来的训诂学和古汉语词汇学,主要的工作和成果是词语训诂、词汇考释和词义分析;而语义演变的描写和研究则异常薄弱,成果颇为少见。这种状况导致的一个直接后果是,汉语的语义演变研究两千多年来一直是作为训诂学和古汉语词汇研究的一个附庸,本身一直未能获得作为独立研究对象的地位,更遑论成为汉语史学科(即汉语历史语言学)的一个独立分支。

(2)研究框架失当。语义演变有两种基本类型:词汇语义演变和语法意义演变(包括语素、虚词、结构式和句式的意义演变)。但以往的汉语语义演变研究主要是在词汇学和训诂学框架内进行的,研究的对象主要是词汇语义;另一方面,汉语语法词(代词、副词、介词、连词、助词、量词、助动词、体助词、语气词)的产生和演变,属于典型的语义演变现象,但我们以往大多是置于句法学框架内来研究的。换句话说,我们以往在进行语义演变研究时,很大程度上是将语义演变等同于词义演变。

(3)理论探讨不足。以往的汉语语义演变研究,主要是对语义演变事实的罗列和描写,而对“特定的语义演变为何发生以及如何发生”这样的理论问题极少探讨。尽管也有一些文献讨论语义演变方式(如“扩大、缩小、转移”),但这类讨论并不能回答“特定的词义为什么会扩大、缩小或转移”这样的问题。换言之,以往的汉语语义演变研究,最重要的缺陷是不能揭示语义演变的规律、机制和动因,缺乏系统性、概括性和理论性。

(4)跨语言视角欠缺。整体而言,以往的汉语语义演变研究主要是在汉语语言学背景下进行的,跨语言视角相对欠缺。这种状况会在很大程度上影响我们对汉语语义演变的个性特征或类型变异的认识。譬如汉语中哪些语义演变模式或路径体现的是人类语言的共性特征,哪些语义演变的模式或路径表征的是汉语的类型变异或个性特征,其背后的动因和制约是什么,假如我们缺少跨语言视角和类型学视野,这类问题我们是无法回答的。

由此可见,以往的汉语语义演变研究在研究范围、研究框架以及理论、方法和视角等方面还存在不同程度上的不足,具有进一步探讨、研究、发展和完善的空间,而这正是我和几位同行想要推动和促进汉语语义演变研究的主要动因。2008年,我与浙江大学方一新教授联合发起了“汉语历史词汇和语义演变学术研讨会”,如今这个会议已成为中国社科院语言研究所和浙江大学汉语史研究中心联合举办的系列国际学术研讨会,至今已成功举办了三届。目前我主持的两个科研项目都是与汉语语义演变密切相关的:一是作为浙江大学汉语史研究中心的兼职教授,我主持了2009年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“汉语历史语义演变的专题研究”,目前该项目的研究工作接近尾声;二是正在进行的2014年度国家社会科学基金重大项目“功能—类型学取向的汉语语义演变研究”。

吴福祥、王云路编《汉语语义演变研究》(商务印书馆,2015年)封面

张定:上面的会议和项目我也都参加了,感觉确实有一些新的气象。那么,这些新的气象与国外的语义演变研究应该会有某种联系吧?

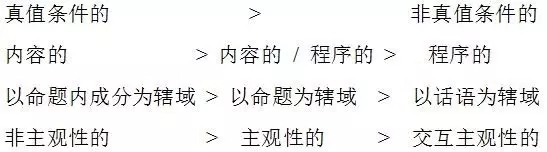

吴福祥:当然有所借鉴。最近20余年来,国外的历史语义学获得空前的发展。特别是基于功能主义的语义演变研究,借鉴认知语义学和历史语用学的方法和成果,运用普遍适用的认知模式和语用原则来探讨语义演变的动因、机制和模式,总结出很多重要的语义演变的模型和理论框架。比如Sweetser (1990)的“历时隐喻模型”(The diachronic metaphor model)、Geeraerts(1997)的“历时原型语义学”(The diachronic prototype semantics)、Heine(Heine et al.1991)的“转喻-隐喻模型”(The metonymic-metaphorical model)、Traugott (Traugott 1999, 2000;Traugott & Dasher 2002) 的“语义演变的诱使性推理理论”(The invited inferencing theory of semantic change)。其中Traugott 的“语义演变的诱使性推理理论”影响最大。其基本观点是:(ⅰ)语义演变导源于话语过程中的“诱使性推理”,即说话人在使用一个语言成分时,有意识地将其语用含义传递给受话人,受话人利用R原则(指Grice(1975)“适量准则”中的“不过量准则”)推导出“语句例意义”(utterance-token meaning);然后该语句例意义通过规约化变成“语句型意义”(utterance-type meaning),最后语句型意义通过“语义化”变成这个语言成分新的编码意义(new coded meaning)。“诱使性推理”包含说话人的策略性行为(“诱使”)和听话人的反应(“推理”)两个方面,它是言谈事件中说听双方互动的产物。(ⅱ)语义演变的机制主要有(a) 类推(隐喻与之相关)、(b) 重新分析(转喻与之相关)、(c) 主观化(元语篇意义的产生以及褒化、贬化与之相关)。传统上所说的隐喻与转喻,泛化与特化,褒化与贬化并不是演变的动因或机制,而是上述三个演变机制的结果。(ⅲ)语义演变最基本的机制是主观化。主观化过程通常体现为下面这个互相关联的单向性路径:

另一方面,语义类型学(历时类型学)、语义图模型和语法化研究的一些重要成果(如Haspelmath 1997,2003; Bybee et al.1994, Heine & Kuteva 2002, Hopper & Traugott 2003)深刻揭示了人类语言的语义演变既有强烈的共性特征又有显著的类型制约,强有力地证明了人类语言的语义演变特别是其中的语法意义的演变,的确具有清晰可辨的规律性。