李爱军:我理解您的意思就是要有创新和开拓的意识。

吴先生:不过近期我较少投入热门的研究,而考虑杨振宁教授所说的:万物的变量一定有其原因。现代的物理学就是要研究一个“为什么”的问题。这些话启发了我。过去我们对语音变量都在做“是什么现象”的研究,而很少做“为什么这样”的研究。我从思维方面解释音变现象也是想找出“为什么”,但现在知道这还不够,还得要往深里走,要“探源索流”。关注语言认知的问题是一条路。我这点本钱就不够了,还得再从“人之初”读起……

你说到创新和开拓,我还是在做一些“是什么”的研究,可能已经触到“为什么”的边缘了。比如我研究汉语语音的变量跟中国艺术等其他学科之间的变量有类似的思维关系,就是想探索个“为什么”。另外,在篇章层级的韵律变化仍是我研究的重点,而这也正是言语工程中的新课题。进入80年代以来,我开始对汉语语音学如何面向信息时代的未来,进行了思考和探讨。在信息时代,语音学者与工程师们的密切合作是当务之急。此外,一般的语音学内容和语音分析手段已不能适应言语工程的需要。为此,应该建立新的“信息时代的语音学”。在《人—机对话中的汉语语音学》一文中我介绍了语音的微观分析与宏观分析;语音变量的必然性和或然性;“人—机对话”和“人—人对话”研究的异同;汉语语音变量的模糊性和规律性;以及对建立现代语音学的未来展望等章节。另外,还从汉语声调与音乐乐律的关系,以及汉语语音的科学分类等问题,回顾了从隋唐以来的许多阐述,我在《从声调与乐律的关系提出普通话语调处理的新方法》、《新瓶装旧酒—试论中国传统语音学与现代信息处理》和《从传统的中国音韵学到现代语音处理——在普通话声调与语调合成中的应用》等论文,历举了古今文献中有关资料,指出了古代文献中关于汉语声调的叙述,用乐律描写调值及其变化规则等方法,至今仍有参考价值。最近发表的《试论汉字草书笔法与普通话语调规则的相似性》,根据历史上狂草名家的运笔和连写的轨迹,和汉语的连读变调和语调规则对照,书法的“连绵”、“映带”、“错综”和语音的“协同变调”或“停延轻重”在服从语法、表达情感上完全相似,都不是没有规则可寻的。《从胡乔木的提问试论汉语的声调和节奏》根据历史文献寻绎出中古诗歌从三言发展到五、七言,以及多用平声押韵,都与节奏有关。这些也是“新瓶装旧酒”的尝试。这表明了中国传统的知识只要善于领会,并加以援用,也许能运用东方的思维方式为未来汉语语音学的研究多辟蹊径。

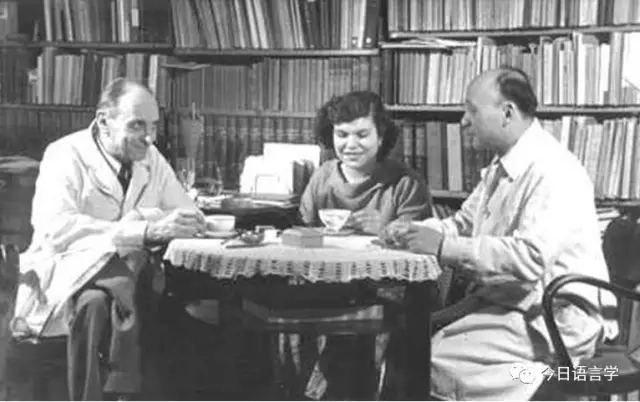

1983年吴宗济先生(一排左一)接待著名语音学家Peter Ladefoged访问语言所语音室

李爱军:我印象最深的一件事情是2000年在北京召开国际口语处理会议上,您作为大会主题报告人,用英文发表了题为“From traditional Chinese phonology to modern speech processing - Realization of tone and intonation in Standard Chinese”的演讲,总结了您几十年的研究成果,到会的一千多人给了您长时间的掌声,那时候我们都为您感到骄傲。您在国际上的好友那次也来了不少,比如藤崎博也(Hiroya Fujisaki)和方特(G.Fant)教授等会后纷纷对您的精彩演讲表示了祝贺,我一直想知道您和他们的友谊是如何建立起来的?

1994年在日本横滨参加ICSLP'94会议(从左至右:吴宗济、曹剑芬、藤崎博也夫妇、Gunnar Fant与 Kruckenberg)

吴先生:这个说来话长了。牵涉到上面我提到的出国考察,对我来讲也是终生难忘的。1956年,国家号召向科学“大进军”,又在语言规范化和推广普通话的大前提下,我应罗常培师之召,由上海调来语言研究所,从此归了队。罗先生是语言所的所长。到所后,我即参加推广普通话工作,担任了"普通话语音研究班"(与教育部合办)的语音课,第一次编写了语音学教材,并为普查和促进各地教育当局调查本省方言,方—普语音对比,推广普通话等工作,由我偕同一位助研奔赴河北、河南、山东、山西、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、湖北的十个省会了解情况,讨论培训方案,解决师资等问题,回来写成一份普查报告,并提出了一些建议,作为当局今后的参考。

罗先生早在三十年代初就看到当时的语言学界对语音的分析,往往是“蔽于成见”、“囿于方音”、“每致考古功多,审音功浅”,而号召应该开展语音实验,可以“解决积疑,以补听官之缺”。他自己就是这样做的,他在北京大学接替了刘复先生的“语音乐律实验室”的工作,来语言所召我归队后,就是要我专搞语音实验。正巧我来所次年,有个中—捷双方科学院交换学者的名额,就派我去捷克“考察”实验语音学,为期一年。我到捷克后先在布拉格的科学院捷语研究所,及查尔斯大学语音系进修,后又被介绍到其它几个单位去取经。我到捷克不久,就发现那里的言语声学水平与英、美比较,还有不小的差距,设备也多已过时。那时我国与英、美未建交,而北欧诸国在此方面有一定的水平,而且西方的资料和设备也都具备。于是又获批准转赴瑞典、丹麦,向当地院校考察学习。在去两国之前,还到了苏联的莫斯科大学语言学系和东德的洪堡大学英语系,考察他们的语音实验和教学的水平。以备回来后开展实验语音学的科研和培训工作。

李爱军:在考察期间您结交了很多现在的忘年交吧。当时的欧洲语音研究状况是什么样的?

吴先生:在考察中除了学习新东西、收集资料等,我还结识了很多朋友,收获了很多友谊。我刚才所说的捷克的语音实验设备不如西方国家的先进,尽管是这样,但是他们能利用过时的设备想方设法来进行新课题的实现;以及他们用外汇的节约,这些可贵的经验对科技还未更新的国家非常有用,也是值得我们学习的。例如:捷克科学院捷语研究所的两位助教,根据美国的声学杂志及其它渠道的资料,与嗓音矫治医院合作,拍摄发音的X光照片,又同泰斯拉无线电厂的工程师合作,在原有的静态频谱仪上,加装自动控制,用于捷语语音的频谱分析,得出了精密度较高的元音和辅音的声学图谱。他们的工业图书馆和大学图书馆中关于国际先进语音实验的文献资料极为完备,但是进口的科研书报、期刊,每次只购进一份,轮流分送各核定的单位,限期传阅或复印,逾期不还的处罚,这是用国家法律规定的。

在查尔斯大学语音系,系主任哈拉教授在欧洲当时是语音学的前辈,对X光照相应用于发音舌位的分析,研究有素。他对我很友好,他和我国的语言学前辈刘复(半农)博士是同窗,都是保尔巴西的学生。他听说我同刘先生有忘年之交,就倍感亲切。他年事已高,还耐心教我练习X光照相的分析和描图。后来我编著的《普通话发音图谱》中的X光舌位图,就是以他的方法为基础而有所改进的。

哈拉教授的办公室很大,四壁全是图书,其中还有些百年珍本,都无私地借给我。他有时不上班,为便利我查阅书刊,竟把办公室钥匙交给我,任我随时自取。在这里我找到了不少名著或珍本,如:语音实验的鼻祖斯克里泼契尔的《实验语音学研究》(1906)、声学祖师海尔姆荷兹的《声学教程》(1863)、布拉格学派创始人特鲁别茨柯依的《音系学原理》(1939)、茨维尔纳的《音系学和语音学》(1963)等等,都是原版,让我借来复制。

捷科院捷语所的方言调查工作,因民族众多,语言复杂,调查工作做得很周密。田野调查主要用口头和图画询问,少用文本。图画特别着重各民族的亲属称谓、身体动作、山川房屋、耕耘渔猎、生活用品,及一些风俗活动等等。各图均注有标准捷语(相当我们的普通话),分类成册,调查时即用此册在图旁记音,有缺就补充,并都录有唱片。我在他们的音库中见到的就有好几千张。按地区内容编号与画册一起上架。这批资料不但对语言学有用,对民俗学研究也极有价值。我带回一批他们调查方言的画册,作我们的参考,并专文介绍了其方法,载于《中国语文》1958年第2期。

捷克工业图书馆在市中心,距大学不远,我经常去查阅资料。馆长很热忱地帮我查目录,并介绍其一切措施制度。此馆的管理和服务,即欧美大图书馆也是少见的。我们实验室早期的声调分析,就是采用本室林茂灿试制的“自动画调器”,这是以我在此馆找到的一家西方的仪器研究工厂的线路图作为参考的。

1957年吴宗济先生访问捷克斯洛伐克的布尔诺(Brno)大学

布尔诺在捷克西北部,以每年在此举行欧洲最大的工业博览会而著名。布尔诺大学的工科也是有名的。我到大学的语音系是学习频谱分析方法。当时大多数实验室是用分析声波、量出谐波峰、再换算成共振峰值的办法。当时由于频谱仪之类的仪器还未普及,都只能用傅立叶分解的计算法来求。我来此学习是哈拉教授建议的。他们的实验室也就是教室,有一系列的浪纹计,和哈拉的以及我们实验室所保存刘复先生所留下的相同,看来他们都是传自法国的。这种计算法由十八世纪数学家约瑟夫•傅立叶发明,通用于物理学方面,用于语音,纠正了人们一向拿谐波峰值当做元音共振峰的错误。此法虽较为原始(分析一个元音的声波就得花上两小时),但是现代的高级语音分析仪器,绝大多数还是用此原理来产生共振峰包络的。对我来说,虽然我已经学到泰斯拉工厂用频谱仪的方法,但此计算法是从根本上认识元音的声学结构,是有益的。所以后来我在1964年提出的一种用几何原理测算共振峰的文章,是先由此打下理论的基础,再用泰斯拉的方法,把我们原有的老仪器加以改进,而发表了“普通话元音和辅音的频谱分析及共振峰的测算”一文的。