1951年任中央民族事务会员会委员,负责领导少数民族语言调查研究和文字规范工作。1952年任中国文字改革研究委员会(1954年改称中国文字改革委员会)委员,分工在拼音方案组。同年7月,《中国语文》在北京创刊,担任总编辑,从编辑方向、稿件内容到编辑部每个人的工作情况,都亲自过问,并亲自撰写论文。1953年参加和领导当时正在进行的推广普通话、文字改革、汉语规范化和研究少数民族语言文字等工作。1954年和1958年相继当选为全国人民代表大会代表。1955年,中国科学院成立哲学社会科学部,任哲学社会科学部学部委员。1956年,国家成立中央推广普通话工作委员会,被任命为委员。任普通话审音委员会委员,并被推选为召集人,同年还任《语言研究通讯》常务编辑委员。

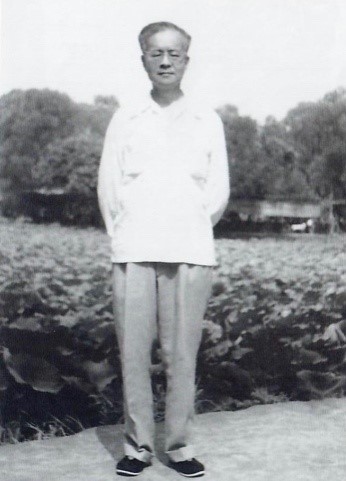

(1953年在北海公园。)

(1953年农历七月初四生日,摄于北京颐和园谐趣园。)

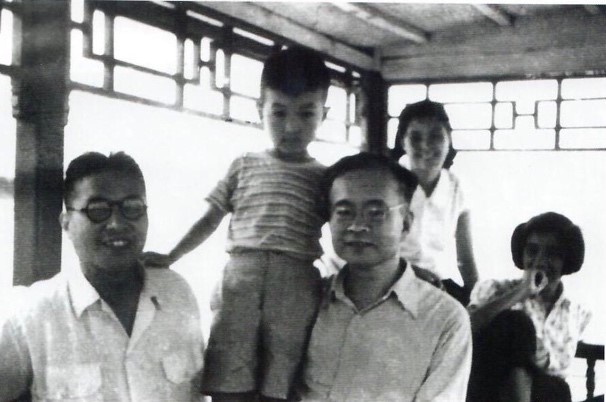

(1953年8月,罗常培与夫人黄婉如、外孙董晓平、吴晓铃之女吴葳在北京颐和园谐趣园。)

(1953年农历七月初四生日,罗常培【右】与郑天挺摄于北京颐和园。罗常培与郑天挺为同年同月同日诞辰。后排为罗常培女儿罗慎仪【左】和罗圣仪。)

(1955年10月25日现代汉语规范问题学术会议。前排右起第三人为罗常培。)

(1957年11月中国科学院语言研究所部分工作人员合影。前排右起:丁声树、吕叔湘、石明远、罗常培、郑奠、陆志韦、周浩然。)

1959年冬天,因高血压再次住院治疗,生病住院期间,罗常培仍念念不忘语言学的研究和语言科学的发展。12月13日上午,医治无效,与世长辞,享年59岁。

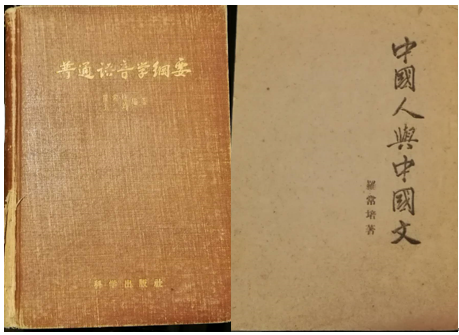

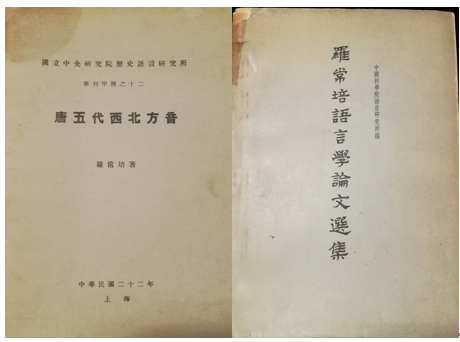

罗常培一生勤苦力学。他的语言学著作丰富,专著十余部,文章一百多篇。在汉语音韵学方面,他发表了《汉语音韵学导论》(1949年初版,1956年新版)、《汉魏晋南北朝韵部演变研究第一分册》(与周祖谟合作,1958年)等专著以及《切韵鱼虞之音值及其所据方音考》(1931年)、《知彻澄娘音值考》(1931年)、《<中原音韵>声类考》(1932年)、《释重轻》(1932年)、《释内外转》(1933年)、《<通志·七音略>研究》(1935年)、《<经典释文>和原本<玉篇>反切中的匣于两纽》(1937年)等许多论文。这些重要论著,用现代语音学的方法,结合我国音韵学的传统,对音韵学上的一些关键性的术语,作了科学的阐明,是音韵学从某些玄虚笼统的概念中解脱出来,成为一门比较容易理解的学科。同时,对古代汉语音类的分合、读音的构拟和音系发展的历史进行了深刻的研究,提出了独到的见解。

在少数民族语言方面,特别是对西南边疆的少数民族语言的调查和研究,他做了不少开创性的工作。他在解放前就亲自调查和研究云南的白、傣、独龙、怒龙、僳僳、纳西、苗等语言。解放后,他积极贯彻执行党的民族语文政策。在主持语言所工作期间,成立了少数民族语言研究组,组织少数民族语言调查组,培训少数民族语言研究干部。1956年又积极赞助成立了少数民族语言研究所。他本人有关少数民族语言的调查研究成果,已经整理发表的有《莲山摆彝语文初探》(与邢公畹合作,1950年,北京大学出版)和《贡山俅语初探》(1952年)、《国内少数民族的语言系属和文字情况》(1951年)、《国内少数民族语言文字的概况》(与傅懋勣合作,1954年)等论著。

在语言学的其他方面,他写了《普通语音学纲要》(与王均合作,1957年)、《国音字母演进史》(1934年)、《语言与文化》(1950年)、《北京俗曲百种摘韵》(1942年出版,1950年再版)等专著和《汉语方音研究小史》(1933年)等许多评述中国语言学研究的论文。这些论著在普及语音知识,论述中国语言学史,研究戏剧和曲艺音韵等方面,都有独特的贡献。

罗常培在领导语言研究所的工作中,在自己的学术研究中,十分重视汉语规范化、推广普通话和文字改革的工作。1955年,在现代汉语规范问题学术会议上,他与吕叔湘联合作了《现代汉语规范问题》的报告。这个报告,精辟分析和回答了为什么要在这个时候提出现代汉语规范化,关于现代汉语规范化又什么原则性的问题需要解决以及怎样进行规范化工作等问题,它对研究汉民族共同语,促进汉语规范化都具有重要价值。