罗常培的研究工作有以下的特点:一是目的性强,或是从教学实践出发,或是从学科建设的需要出发,都有一定的计划;二是理论和实际并重,普及与提高兼顾;三是研究范围的层层扩展,步步深入,精心构思,时有新论。他的治学原则是:抽丝剥茧,穷源竟委,博引旁征,一丝不苟。他对己对人都很严格,对后辈更是耳提面命,爱之弥深。特别是他对人一贯诚恳真挚,坦率透明,正直无私,所以能吸引和团结同行,倾心培植后辈,从而形成了一支现代语言学队伍。

罗常培的杰出贡献在于:一、用现代语言学的方法,研究和改造传统语文学,使之成为现代中国语言科学的组成部分;结合古代汉语和现代汉语的音韵研究,进行了中国音韵史的系统研究,注意填补历史的空白,并为后人提供丰富便用的资料。二、用批判吸收的眼光对域外中国音韵学研究做了认真的梳理和评介。三、融会中西,多所开拓,在研究目的、取材方法上都有新的推进。四、从汉语方言研究到少数民族语言研究。五、把语言研究的领域扩展到语言与社会历史及语言与文化的研究方面。六、语言研究结合语言使用的实际,并应用于实际。七、为我国的语言规划做了大量开创性的工作。八、为建立语言学队伍,培养人才,作了不懈的努力。

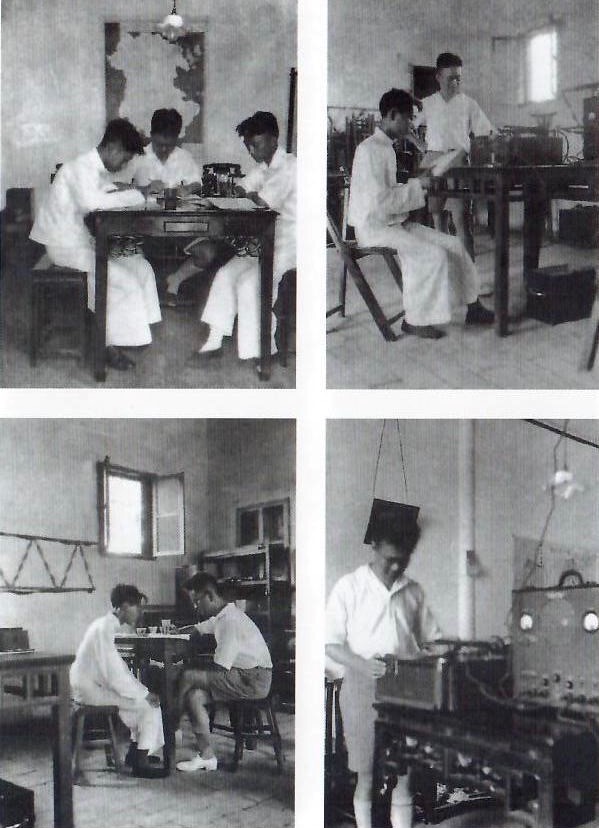

(1932年调查徽州方言时在实验室中工作的罗常培。)

罗常培是学术成就卓著的语言学者,又长期担负语言学教学和语言学研究机构的领导工作。在中国共产党的领导下,他为我国语言学研究的开展做了许多工作,为培养我国语言学队伍付出了辛勤的劳动,为中国语言学的发展做出了卓越的贡献。他的治学方向——现代语言学的方法与我国的音韵学的传统相结合,古代寓言与现代语言的研究相结合,汉语(包括方言)与汉藏语系少数民族语言的研究相结合,对我国语言学的研究具有深刻的影响。他研究问题,总是掌握丰富的文献和实际材料,然后从材料中分去寻找它的规律。他的许多论著,在语言学研究上是有示范作用的。他的治学态度严肃认真,为人所称颂。

2004年商务印书馆出版《罗常培语言学论文选集》,收入罗常培先生语言学论文共34篇,内容涉及音韵学、方言学、文化语言学和民族语言研究等,多为中国语言学的奠基之作,继往开来的经典文献。2008年山东教育出版社出版的《罗常培文集》十卷,收录了罗先生毕生的研究成果。

罗常培重要语言学论著列表

专著

罗常培(1930)《厦门音系》,历史语言研究所。

罗常培(1933)《唐五代西北方音》,历史语言研究所。

罗常培(1934)《国音字母演进史》,北京:商务印书馆。

罗常培(1940)《临川音系》,历史语言研究所。

罗常培(1949)《汉语音韵学导论》,北京:北京大学出版社。

罗常培、邢公畹(1950)《莲山摆彝语文初探》,北京:北京大学出版社。

罗常培、王钧(1957)《普通语音学纲要》,北京:科学出版社。

罗常培、周祖谟(1958)《魏晋南北朝韵部演变研究》(第一分册),北京:科学出版社。

罗常培、蔡美彪(1959)《八思巴字与元代汉语》,北京:科学出版社。

罗常培(1963)《罗常培语言学论文选集》,中国科学院语言研究所编,北京:中华书局。

罗常培(2008)《罗常培文集》(第一-十卷),济南:山东教育出版社。

译著

罗常培、赵元任、李方桂 译(1937)高本汉中国音韵学研究,北京:商务印书馆。

编著

罗常培、刘复、魏建功 编 (1936)十韵汇编,北京:北京大学。

论文

罗常培(1927)怎样整理声韵学史——声韵学史的叙论,《中山大学语言历史学研究所周刊》,第1集,第6期。

罗常培、刘文锦(1928)《广韵》声纽的讨论,《中山大学语言历史学研究所周刊》,第3集,第14期。

罗常培(1928)切韵序校释,《中山大学语言历史学研究所周刊》,第3集,第25、26、27期合刊。

罗常培(1928)双声迭韵说,《中山大学语言历史学研究所周刊》,第4集,第41期。

罗常培(1931)切韵鱼虞之音值及其所据方音考,《历史语言研究所集刊》,第2本,第3分册。

罗常培(1931)知彻澄娘音值考,《历史语言研究所集刊》,第3本,第1分册。

罗常培(1935)关于国音的几个问题,《世界日报·国语周刊》,1月12日。

罗常培(1935)中国音韵学的外来影响,《东方杂志》,第32卷,第14期。

罗常培(1935)中州音韵和十三辙,《益世报·读书周刊》,10月24日。

罗常培(1935)十韵汇编凡例,《益世报·读书周刊》9月19日

罗常培(1935)十韵汇编叙例,《国学季刊》,第5卷,第2期。

罗常培(1936)榕村韵书正名,《益世报·读书周刊》,6月4日。

罗常培(1936)韵文体语中所见之古今音变示例,《益世报·读书周刊》,11月12日。

罗常培(1936)旧(京)剧中的几个音韵问题,《东方杂志》,第33卷,第1期。

罗常培(1936)释清浊,南京《中央日报·文史》,12月13日。

罗常培(1937)音标的派别和国际音标的来源,《东方杂志》,第34卷,第1期。

罗常培(1937)经典释文和原文玉篇反切中的匣于两组,《历史语言研究所集刊》,第8本,第1分册。

罗常培(1939)从“四声”说到“九声”,《东方杂志》,第36卷,第8期。

罗常培(1940)误读字的分析,《国文月刊》,第1卷,第4期,《东方杂志》,第37卷,第18期。

罗常培(1941)现代方言中的古音遗迹,《文史杂志》,第1卷,第2期。

罗常培(1941)昆明话和国语的异同,《东方杂志》,第38卷,第3期,重庆《文史杂志》,第1卷,第4期。

罗常培(1941)查尔默的汉语入声声尾说,《东方杂志》,第38卷,第22期。

罗常培(1942)什么叫“双声”迭韵?《国文月刊》,第13期。

罗常培(1942)汉字的声音是古今一样吗?《国文月刊》,第14期。

罗常培(1942)语音学的功用,《读书通讯》,第36期。

罗常培(1942)从语言上论云南民族的分类,《边政公论》,第1卷,第7、8期合刊。

罗常培(1942)从客家迁徙的踪迹论客赣方言的关系,《中国青年》,第7卷,第1号。

罗常培(1944)反切的方法及其应用,《国文月刊》,第27期。

罗常培(1950)关于《吴王寿梦之戈》音理上的一点补充,《光明日报》,6月21日。

罗常培(1959)论龙果夫的《八思巴字和古官话》,《中国语文》,第12期。