2017年10月30日至11月1日,第二届中法语言学论坛在湖北大学召开。会议由中国社会科学院语言研究所主办,湖北大学文学院承办。

来自中、法两国的三十位学者出席了本次会议并报告论文,内容涉及语言研究方法论、语言类型学、词典编纂、语言接触与少数民族语言、方言、文字学、形态构词构式、句法语义、形式语法、篇章理论等多个领域,为大家献上了一场异彩纷呈、高潮迭起的语言学盛筵。来自武汉本地高校和外地的众多老师和同学聆听了这次会议,并与报告人进行了热烈的互动交流。

开幕式现场

会议开幕式由中国社会科学院语言研究所吴福祥研究员主持,湖北大学赵凌云校长致欢迎辞并向来宾介绍了湖北大学的学科建设和科研成果,中国社会科学院语言研究所刘丹青所长和法国国家科研中心东亚语言研究所罗端所长分别致开幕辞,湖北大学人文学院刘川鄂院长致辞欢迎。

刘丹青所长在开幕辞中深情回顾了中法两国语言学界源远流长的学术交流历史。从马建忠等留法归国学者对中国现代语言学草创时期的贡献开始,中法交流在语言学领域从未中断。而中国社会科学院语言研究所与法国科研中心东亚语言研究所的合作更是从近代汉语研究开始,逐步扩展到历史语言学研究、语法史研究、方言研究、类型学研究和语言接触研究等领域。这些交流有力地促进了双方的学术研究,共同推进着汉语语言学及相关语言学理论研究的进一步深化,同时也使法国成为中国语言学界与欧洲汉学界交流的重要窗口。刘丹青所长表示,语言所将继续搭建好这个平台,使双方的合作不仅能够在传统学术领域孕育出更多现代语言学的研究成果,而且也希望扩大交流合作领域,能够在更多的语言学分支领域培育出凝结两国学者智慧的学术成果,促进人类语言的科学研究事业。

会议闭幕式由中国社会科学院语言研究所沈明研究员主持,湖北大学文学院石锓教授介绍了本次会议的筹备工作,中国社会科学院语言研究所杨永龙研究员做了简要的会议总结,对参加会议的专家学者和承办会议的湖北大学表示感谢,希望中法语言学论坛能继续举办下去,为两国语言学者提供良好的交流切磋机会。最后,下届论坛的主办方代表罗端教授表示,将于2019年在法国美丽的普罗旺斯等待大家。

全体合影

下文分类介绍本次会议报告的内容。

一、语言研究方法论的倡导

陆俭明教授发言

北京大学陆俭明教授的《研究汉语语法需要多种视角——说说语言信息结构研究这一新视角》指出,语言信息结构是指在人与人之间进行言语交际时,凭借语言这一载体传递信息所形成的由不在一个层面上的种种信息元素所组成的以信息流形态呈现的一种结构。作者以实例证明,从语言信息的视角审视语法现象,会收到其他语法分析理论所没有的成效。

二、语言类型学研究

刘丹青研究员发言

中国社会科学院语言研究所刘丹青研究员的《If 的31种(或86种)对应形式:吴江同里话的条件标记库藏》分析了吴江同里话中与英语if相当的表达形式库藏,根据其语法化来源和句法属性分为四类:前置连词(“假使到”等)、来自黏合式补语(“起来”“到”)、话题标记(“末”“呢”)、后置连词(“嘅闲话”“者”“嘅”)。它们或单独使用,或在不同句法位置上叠加共同表达条件关系,从而使同里话中if的对应形式多达31种,加上同义标记的替换,总共有86种标记组配序列。据此,作者为其所倡导的语言库藏类型学理论提出了四个要点:特定语言的显赫范畴有强大的扩张力和吸引力;为了有效表达、语用强化或多样化追求等,羡余现象也比较常见,库藏条件对语言类型有决定性作用;自然语言的形式和意义有不对应性,在聚合层面和组合层面都有表现;汉语及其方言的语法有形式手段丰富的一面。最后,作者呼吁只有基于对真实方言口语的大量调查研究成果,才能对汉语语法有全面的认识。

三、词典编纂研究

谭景春研究员发言

中国社会科学院语言研究所谭景春研究员的《动词的目的义及其在词典释义中的处理》指出,动词中表示的动作所能达到的目的就是动词的目的义,可分为制作义、去除义、附着义等11种语义类型。含有目的义的及物动词,有的因动作义和目的义所带的宾语相同而只带一种宾语,其类型主要是“使移动、使发声、使锋利”等;有的因为动作义和目的义所带的宾语不同而带两种宾语,其类型主要是“制作义、去除义、附着义”等。在词典释义中,根据动作义的特点对含有目的义动词中的动作义的释义有五种处理方式。目的义的性质归纳为四种:语境目的义、蕴含目的义、词汇目的义、规约目的义,其中“词汇目的义、规约目的义”在词典中需要解释出来。文章最后列举了“通、褪、涂”三个词对动作义的增补和“休息、浇、坐、拖、腌、撬”六个词对目的义的增补,说明《现代汉语词典》的释义在不断修订中更趋完善。

四、语言接触与少数民族语言研究

吴福祥研究员发言

中国社会科学院语言研究所吴福祥研究员的《南方民族语言极性问句的类型与渊源》利用已有材料讨论南方民族语言(侗台、苗瑶、南亚、南岛和藏缅)里四种极性问句的类型、分布及其历史渊源。其中“S-part.”分布最广,与汉语相似,可能是平行演变的产物;“V-not-V”只见于中国境内的民族语言中,是复制于汉语正反问句“VP不VP”的模式;“F-VP”主要见于藏缅语(羌语支语言),可能是共同创新或沿流作用,非藏缅语的零星“F-VP”是汉语“可VP”区域扩散的产物;“VP-not”主要见于侗台语,是其固有形式。

麦耘研究员发言

中国社会科学院语言研究所麦耘研究员的《古帮组字在汉越音中读舌齿音的历史解释》考察了汉越语中的古帮组重纽四等和部分四等韵字读舌齿音t的现象,认为这是摩擦较强的前颚介音导致的唇音产生的演化。由于四等韵的前颚介音在中古后期才衍生,说明汉越语传播到越南的时间正处于四等韵前颚介音衍生的半途中。

徐丹教授发言

法国国立东方语言文化研究院徐丹教授的《语言接触的历史层次》基于丰富的实地调查资料,详细分析了东乡语和唐汪话的词汇构成,并分别探讨了东乡语和唐汪话在与多种语言和方言的接触中产生的不同历史层次。

洪波教授发言

首都师范大学洪波教授的《语言接触视角下的上古汉语形态句法问题——兼论“也”“矣”的来源》从语言接触的角度认为周人入主中原时的语言是保存华夏人的词汇、吸收“戎狄”语法的混合语言,并以此探讨了上古汉语中句末小品词“也”与系词“隹(惟、维)”的更替、小品词“矣”与动词形容词前的“有”的更替都是源于周人语言受到“戎狄”语言深刻影响时,利用华夏母语的语言材料去表现“戎狄”语言的语法语素而造成的。

齐卡佳教授发言

法国科学研究院东方语言研究所齐卡佳教授的《吴万才手稿多续话语料集初探》介绍了冕宁县藏族多续人吴万才用汉字记音的方式记录下的多续话词汇和长篇语料,认为其反映了20世纪中下叶的多续话面貌。作者在归纳整理了手稿的注音汉字标音系统的基础上,简要探讨了其与目前调查记录的多续话之间的语音差异。

五、方言研究

贝罗贝教授发言

法国国家科研中心、法国社会科学高等研究院贝罗贝教授的《从共时和历时角度探讨保定方言表示两个顺序事件的时间标记前置词“投”》仔细分析了保定方言中与普通话“X+前(之前)”相对应的“投tho22+X”中的前置词“投”的体貌特点、语义特征、句法制约及其辖域 (scope),并讨论了“投”的来源及其从古代汉语到现代汉语的历时演变过程,认为“投”经历了从表示“投掷”义项的动词到“到达”义项的动词,再到表示“直到”的介词或前置词,最后到表示“之前”的前置词这一系列的语义重新分析和语法化的过程。

沈明研究员发言

中国社会科学院语言研究所沈明研究员的《晋语子尾变调的一个功能》介绍了沿太行山两侧晋语里子尾变调的两种形式,即以长治话为例的子尾变调(“子”尾失去原来的声调,有时前字变调)、以原平话为例的子变韵+子变调(子尾融入前一音节,前字韵母的主元音拉长变成子化韵,同时伴有变调),指出晋语子尾变调具有“可以还原前字原来的声调,反映单字调合流的方向”的功能。

邢向东教授发言

陕西师范大学文学院教授邢向东、马梦玲的《论西北官话的词调及其与单字调、连读调的关系》基于对西北方言的实地调查提出了特定的“词调”概念,即“西北方言双音节以上的词语中那些不能从单字调的连读音变推导出来的声调”,具有有限性、模式化等五个特点。区分词调与连读调可采用正向确认法和反向确认法。因西北方言中单字调同时对应语音层面的连读调和词汇语法层面的词调,其间关系错综复杂,引入词调概念可降低调查分析西北方言声调的难度,利于考察词调逐渐代替字调的具体过程,和复杂的连调式形成的动因及其与语言接触的关系。作者基于词调观提出了调查西北方言时调查顺序与方法的改进。

项梦冰教授发言

北京大学中文系项梦冰教授的《界定吴语区的同言线束》立足于吴语的区别性特征,从《汉语方言地图集》选取6幅方言地图(语音卷038、099、201,词汇卷006、071,语法卷028),在对所涉语言项目的种种变异形式进行两分的概括后分别绘制出同言线地图,并将它们综合在一起,从而呈现出可以用来界定吴语区的同言线束,最后通过同言线和高程模拟的综合来观察各同言线对中心区的偏离程度。

六、文字学研究

蒲芳莎教授发言

法国国家科研中心东亚语言研究所蒲芳莎教授的《论中国文字学研究中术语辨义的重要性——以〈说文解字〉中的“文”与“字”为例》仔细分析了“文”与“字”在先秦文献里的本义和用法,并考察它们在《说文解字》中的实际用法,认为学界把“文”和“字”看作是“独体字”与“合体字”的区分是没有依据的。按照许慎在《说文解字》序中的意思,“文”可以理解为字的形体,“字”则包含了形、音、义三者。作者最后强调 ,只有依据术语出现的背景研究才能充分地理解术语所揭示的理论。

七、形态构词构式研究

柯理思教授发言

法国国立东方语言文化研究院柯理思教授的《再论“VP去”类目的构式产生和发展的内在动因》梳理了学界关于“VP去”类目的构式中“去”的性质的几种观点及其得失,指出目的构式中表示指示位移的标记是一个附着词,即已语法化的形式,它既有实指的位移义,又与趋向词有别。据此,作者提出“VP去”中的“去”所标注的语法范畴是“关联位移”。关联位移标记和指示趋向词同形,都来源于指示位移动词“来”和“去”。

储泽祥研究员发言

中国社会科学院语言研究所储泽祥研究员的《汉语构词重叠与构形重叠的互斥性研究》全面考察了汉语名词、动词、形容词、副词、量词、拟声词等各词类在基式与重叠式语法性质一致时,构词重叠与构形重叠的表现情况,验证了一个假设:现代汉语普通话里,基式与重叠式语法性质相同时,构词重叠和构形重叠不能使用同一种方式,即构词重叠与构形重叠是互斥的。这种互斥是原则性的,但可使用让重叠式与基式的语法性质不一致的方式来避开。文章还对这种互斥现象的例外从历时的角度做了解释。作者最后声明本假设还需要进行跨语言、跨方言的考察来进一步验证。

齐冲教授发言

巴黎第七大学齐冲教授的《汉语AABB形式的复数性》从分析语义和语法功能入手,讨论了动词和形容词AABB形式的复数性,和它们在句法中的各种表现和受到的制约,并把动词和形容词的分析结果进行比较,从而归纳出动词和形容词AABB形式复数性的相同点和不同点。

董秀芳教授发言

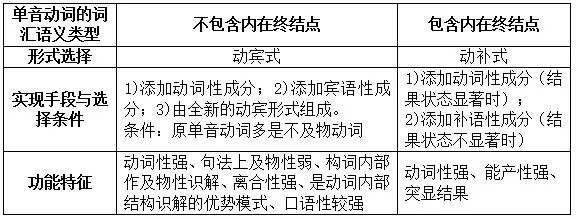

北京大学董秀芳教授的《汉语动词双音化过程中的形式选择和功能表现》根据汉语动词的词汇语义特征重点考察了动词在双音复合化过程中的形式选择和功能特征,分为两类:

肖晓晖副研究员发言

中国社会科学院语言研究所肖晓晖副研究员的《论类推机制在同素异序词分化中的作用》在考察同素异序词的发生、发展和演化过程的基础上,讨论了同素异序词的分化机制:a以“皮毛/毛皮”“担负/负担”为例说明历时差异影响同素异序词的分化。b以“愿意/意愿”“言语/语言”“要紧/紧要”为例说明并列式合成词中以常见动词性语素居前者易被类推为动宾式,具有动词性质,可充当谓语;以“罗网/网罗”“度量/量度”为例说明并列式合成词中以常见名词性语素居后者易被类推为偏正式,具有名词性质。

八、句法语义研究

罗端教授发言

法国国家科研中心东亚语言研究所罗端教授的《甲骨文中复句的重新分析与定性》全面考察了殷商甲骨文的句法结构,认为在甲骨文中可以区分简单句和复句,简单句中可以包含几个不同的动词;复句由从句和主句构成,假设从句中的动词不用否定词“勿”来否定,助动词“其”出现在时间从句里而不出现在假设从句里,假设从句和时间从句不能视为句外话题。

胡建华研究员发言

中国社会科学院语言研究所胡建华研究员的《“因不失其亲”的句法及其他》文章借助句法分析手段来解读《论语·学而》的一段话:“有子曰:‘信近于义,言可复也;恭近于礼,远耻辱也;因不失其亲,亦可宗也。’”认为句中的“信”“恭”“因”都是动词,它们在各自的结构中分别投射为VP并进而在此基础上投射成条件句。正确理解“因不失其亲”的关键还需借助儒家“亲亲”思想和思维逻辑来打通“姻”“亲”“宗”三者关系。

杨永龙研究员发言

中国社会科学院语言研究所杨永龙研究员的《“才”的强调意义的历史考察》指出,现代汉语中“才”有两个主观化程度很高的用法,其一与主观量的表达有关,其二与焦点强调有关。其主观小量用法与主观大量用法的产生时代与直接来源不同,是不同时代产生的两种用法在共时层面的叠加。其前指强调焦点的用法则经历了表示时间,到主观大量,到有阶强调,再到无阶强调的发现过程。

杨荣祥教授发言

北京大学教授杨荣祥、赵林晓的《反预期构式“VOV不C”重动句的产生机制与构式特征》认为“VOV不C”重动句式是一种能够标注反预期信息的构式,它的来源结构主要有四种,产生于跨小句语法化的小句整合,整合的动因是主观化和内在的预期受阻语义框架。该构式的产生经历了由松散到紧密的过程,省略和重新分析在整合过程中起到一定作用,宾语的有定/无定性影响整合程度。该构式可简写为“为之而未达/不能达”,构式的预期偏离义与主观化过程相适应,该构式确立后对进入其中的成分产生一定的反制作用。

卢烈红教授发言

武汉大学卢烈红教授的《禅宗语录“著”字祈使句的发展》认为“著”字祈使句在唐代开始出现,是汉语史上很重要的一种祈使句。唐宋禅宗语录在“著”字祈使句的使用方面有突出的表现,在“著”字祈使句发展史上有重要地位。文章梳理了唐宋禅宗语录中“著”字祈使句的发展过程,就其历史来源、唐宋时期的共时分布、唐宋以后的走向等问题展开讨论。

石锓教授发言

湖北大学石锓教授的《明清汉语摹态助词“的”的语法特性及其来源》考察了明清时代汉语摹态助词“的”的语法特性,认为带模态助词“的”的结构主要表描写性,具有谓词性的语法功能,做句子的状语、谓语和补语。“的”前的成分主要有谓词性二元并列结构、动词重复结构和比拟结构等。明清的摹态助词“的”来源于唐宋表描写的词尾“地”和模态助词“地”,而“地”更早来源于表描写的词尾“然”。模态助词“的”的出现是汉语描状系统历时演变的必然结果,其语法地位的确立,对凸显汉语描状系统的特色具有重要的学术价值。

王灿龙研究员发言

中国社会科学院语言研究所王灿龙研究员的《“很+动词+不定数量成分”结构探源》重点探讨了“很”修饰带不定数量成分的动词短语的来源问题。汉语史上,“很”“狠”这两字有些瓜葛”(吕叔湘语),在语义和用法方面互有渗透和影响。中古时期人们常用“狠”代替“很”,形成“狠X”的结构形式,为“狠”演变为副词创造了句法条件。“狠”在元代正式成为副词后,“很”进行了一次反代替。在经历了较长的“狠”“很”共用期后,“很”在清晚期取得了稳固的副词地位。“很”修饰带不定数量的动词短语不属于特殊用法,跟它修饰某些性质形容词和心理动词的用法如出一辙,因为不定数量成分的量级特征跟程度直接相关。

唐正大副研究员发言

中国社会科学院语言研究所唐正大副研究员的《补足语从句化与汉语书面语VO类型特征的加强:以“是时候VP了”为例》探讨了21世纪初汉语出现的新语“是时候VP了”的句法语义属性,认为VP应当看做主句谓语“是时候……了”的补足语成分,尽管其在语义上基本相当于主语从句,但与其构成类型关联(typological correlations)的是汉语书面语中VO特征的加强,并据此将该结构与其他的可以带补足语成分的谓词进行了比较。文章还通过讨论其语法化过程,认为这种新语的产生可能是诸多因素合力造成的。“VP,是时候了”应该是其产生的基底,而小句融合的刚需和英语的影响则从内外不同的角度促成了这一新语的产生。文章还从“时候”等词的语义依赖性等方面论述,这种新语的产生具有特异性(idiosyncrasy)和非类推性,而且具有一定的文体依赖性,因此是一种零散的、有标记的现象。

李宗江教授发言

解放军外国语学院李宗江教授的《“不”后有个虚义的“说”》探讨了“不”后虚化的“说”的主要特征:“说”后只能是动词性短语表示陈述;标示说话人“责怪埋怨”的主观情绪;其后动词性成分表示应该做什么,下一句表示与此相反的反预期信息。“说”的作用是降低对某人不做某事不予认同的强度,用来舒缓责怪的口气。作者认为此“说”来源于说话现场为满足语用的要求而由说者临时插入“不”后的,其作用是取消其后VP的行域资格,或者说是将行域转为言域,即达到一个“形为不说”而“实为不做”的效果。可以把“说”定位为调节口气的语用标记。

九、篇章语法研究

方梅研究员发言

中国社会科学院语言研究所方梅研究员的《言者视角与汉语篇章连接成分的浮现》认为汉语篇章连接成分有相当一部分是由小句结构弱化而来的,小句失去述谓功能成为篇章成分具有一定的跨语言普遍性,如果拿汉语与英语对比的话,弱化小句(如you know, I think)这一类的主要功能是表达言者态度。汉语中大量弱化小句来源的超句连词(macrosyntactic conjunction)是无主语的,甚至可以理解为动词本身的虚化。上述现象与明清以后话本的传承有密切的关系。考察历史材料不难发现,这类篇章连接成分的浮现语境是现场讲述、或者模拟现场讲述,多为言者叙述视角。

十、形式语法研究

包华莉教授发言

法国国家科研中心东亚语言研究所包华莉教授的《词类划分在汉语句法里的重要性》认为汉语包含NP谓语或形容词谓语的句子,因其在英语中的翻译涉及“小句”(small clauses),常被不加鉴别地拿来说明汉语也有“小句”。这些所谓的“小句”从不以前置或后置介词短语为谓语,与英语和其他语言的小型句不同。这一点表明了区分汉语词类的重要性。

潘俊楠教授发言

巴黎第七大学潘俊楠教授的《依存结构中的复指关系链》是在生成句法学最简方案的理论框架下讨论汉语里不同类型的依存结构在窄义句法上的推导方式。借助于“孤岛效应”“跨越效应”和“重建效应”等测试原理,展示汉语中“语缺”和“复指代词”在话题化和关系化等依存结构中的句法分布。根据其分布,文章进而讨论这些结构的推导方式。同时认为对汉语现象的研究可以帮助我们进一步完善和改进现有理论模型。