编者按:

中国社会科学院语言研究所历来重视青年人才培养工作,自1989年以来,每年举行青年学术演讲会。一年一度的“五四”青年学术演讲会,是展示青年学者学术水平和专业素养、促进优秀青年人才成长的重要平台,已经成为语言所品牌性学术活动。5月12日上午,2025年度“五四”青年学术演讲会成功举行。本次演讲会共有5名青年学者作了主题演讲,内容涉及现代汉语、实验语音学、古文字考释、音韵学、汉语方言与区域语言类型学等领域,学科覆盖面较为全面,具有一定代表性。演讲会展现出来的成果既有语言学基础理论研究成果,也有跨学科交叉融合的阶段性成果,更有理论和应用相结合方面的创新思考。演讲会由副所长(主持所务)王锋研究员主持。党委书记余新华出席演讲会并作指导,60余名科研人员、博士后和研究生参加演讲会。

(演讲会现场)

构建“理论+应用”的产学研用协同创新路径

——以“现代汉语焦点关联性”研究为例

演讲人:张帆助理研究员(句法语义研究室)

语料是研究语言的基础材料,也是测试人工智能语言能力的基础材料。经过系统考察我们发现,基于语料探究语言规律、构建语言学理论的过程,与基于语料检测大语言模型语言能力、构建测试数据集的过程,具有深刻的平行性。本次报告以“现代汉语焦点关联性”理论研究所需“汉语信息结构多模态语料库”为例,提出合理规划的理论研究可同步产出相应的应用成果。通过关联理论研究与应用研究各个环节,报告论证了将两种研究合而为一的可行性。当前,语言学基础研究和国家急需人工智能应用领域的结合仍不充分,理论成果向应用成果的转化较为困难,需要开辟成果转换的新模式与新路径。我们通过这个实例提出一种理论研究与应用研究深度融合、同步推进的创新性科研模式。该模式具有直接、高效、可复现的优良特性,可为产学研用协同创新提供有益参考。

(张帆助理研究员)

刘探宙研究员点评:本次报告是“COCOSEARCH特色语料库建设项目”进行中的一项创新性成果。这是一个“人工智能技术加速迭代、正迎来爆发式发展”。在此背景下,语言学基础研究与人工智能时代语言数据的应用研究之间存在着明显的脱节现象,彼此之间缺乏有效的交流与互动。这一现状促使我们不得不深入思考:我们的理论研究究竟能够为人工智能时代以及国家建设的迫切需求提供何种支持?张帆在扎实的传统研究基础之上,提出了一种极具创新性的新思路。他发现传统的语言学研究流程与构建人工智能语言能力测试数据集应用流程存在深刻的内在一致性,理论研究和应用研究可以同步推进,从而开辟产学研用协同发展的“新赛道”。张帆提出的新思路以及我们即将付诸实践的语料库建设项目,正是科研范式变革的一次新尝试。新增的产研协同特色库,有望为语言学基础研究领域和人工智能语言能力测试领域带来双重创新性突破。与此同时,我们必须正视在具体建设过程中可能面临的诸多实际困难。例如,标注样本的数量、标注的程度与标准,以及数据集的具体建立与治理办法等,都仍需进一步明确与细化。尽管如此,我们对这一新范式和新赛道充满憧憬,并已做好充分准备。

(刘探宙研究员)

自然语境下普通话反问句的韵律特征

演讲人:陈树雯助理研究员(语音研究室)

问句具有不同的交际功能:既可用于向对话者获取信息(即一般疑问句),也可用于陈述、表达不满或传递修辞性含义(即反问句/反诘句)。除句法标记外,韵律在标记反问时也发挥重要作用,尤其是在一般疑问句和反问句的句子结构相同的情况下。本研究旨在通过更具生态学效度的实验范式,探究普通话反问句的韵律特征。实验创新性地借助在线语音数据收集平台,收集了103名普通话母语者一般疑问句和反问句的产出。实验结果发现,普通话反问句在韵律上主要通过增强动词或情态动词的重音来体现。从声学特征来看,这种重音表现为动词或情态动词具有更高的基频和更长的时长。本研究结果表明,修辞意图会驱动句子焦点位置变化,而焦点重置模式受到句法结构、音系因素及语句长度等协同影响,最终塑造反问句的韵律模式。本研究结果对语音合成具有重要的潜在应用价值,同时其研究范式也为实验语音学向更具生态学效度的方法转变提供了新思路。

(陈树雯助理研究员)

熊子瑜研究员点评:陈树雯老师的这项研究从话语交际功能的角度来考察语句层面的语调韵律特性,选题很有意义,有助于推动语调韵律研究更加深入和全面,这主要是由于反问句本身非常复杂,既有问句特性,又有表达否定、不满甚至责备等情绪情感,同时还跟语句的句法结构、否定辖域等因素密切相关,所以选择以反问句的语调韵律特性研究是一个非常好的切入点,但同时也会增加研究工作的难度,研究时要控制好各类影响因素。这项研究基于互联网手段采集到大量语音材料采集,也是一个非常好的尝试,一来可以快速扩大语料规模,二来可以增强语调韵律表达的真实性,但也同时增加了语料后期处理的难度,包括录音质量把控问题,反问语气是否真实有效表达表现出来,都需要后期花很多时间去逐一甄别和分类,这就需要研究人员具有驾驭较大规模语料的能力。就目前汇报的材料来看,有关反问句的底层句法结构的因素还可以一步丰富多样,通过丰富多样的语料来揭示反问句的语调韵律表现的稳定性和统一性,是否可以不要给予动词、情态动词这类句法成分来确定语句重音位置,而是基于否定对象、辖域来确定语句焦点重点的位置,这样有利于对反问句的语调模型进行统一描写。

(熊子瑜研究员)

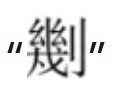

释甲骨文“幾”字

演讲人:连佳鹏助理研究员(历史语言学研究一室)

甲骨文中有字作 等形,在卜辞中多用为祭祀动词,象以斧钺斩杀人首分离之形。过去多无释或误释。报告认为,此字应释为“幾”,乃

等形,在卜辞中多用为祭祀动词,象以斧钺斩杀人首分离之形。过去多无释或误释。报告认为,此字应释为“幾”,乃 字的表意初文,其与金文的“幾”字

字的表意初文,其与金文的“幾”字 和楚文字的“幾”字

和楚文字的“幾”字 形成完整的文字演变谱系,并对“幾”字构形的旧说进行了辨析。

形成完整的文字演变谱系,并对“幾”字构形的旧说进行了辨析。

(连佳鹏助理研究员)

肖晓晖研究员点评:该报告的结论直接、明了。看起来很简单,其实蕴含了考释者对材料的熟悉和敏锐,即所谓“工夫在诗外”。连佳鹏博士治学的鲜明特点,是善于对字形作精细的辨析和考察,这正好符合了近年来古文字研究越来越精细化的大趋势。这种对笔形细微之处的敏锐感知,对文字源流各环节的熟悉,得益于他长期以来摹写字形的训练和对甲骨文字形研究的专注。

(肖晓晖研究员)

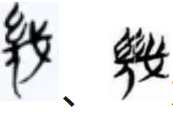

徐锴《说文解字系传》朱翱反切与徐铉《说文解字》相同(相似)反切的性质

演讲人:程悦助理研究员(历史语言学研究一室)

报告考察《说文解字》朱翱与徐铉的相同反切。传统观点认为朱翱反切中与徐铉相同的反切必属于增补的徐铉反切,报告对此提出了疑义,认为朱徐相同反切包含徐铉窜切与朱翱原切两类,并进行了分层分析。在文献层面,归纳出反切用语、训释案语、分布位置三个要素区别两类朱徐相同反切;在音韵层面,基于音系互补分布证明部分相同反切属朱翱原作;在文献源流层面,讨论了徐铉参考朱翱反切的可能性。报告修正了以往对朱翱反切材料处理的片面性,揭示朱翱反切对徐铉校订《说文解字》的实际影响,不仅有助于厘清二者反切系统的源流关系,更能为《说文解字》相关研究和晚唐五代汉语音系研究提供新的实证依据。

(程悦助理研究员)

王志平研究员点评:程悦博士近些年来一直致力于徐锴《说文解字系传》朱翱反切的研究,并且在语言研究所沙龙上作过有关讲座,当时主要侧重于朱翱反切与《广韵》音系的比较。这一次程悦博士的青年演讲把性质更为相近的朱翱反切与徐铉反切进行了系统比较,从文献和音韵角度发现了朱徐同切中既有徐铉窜切,也有朱翱原切,这对于音韵学和文献学研究都具有重要意义,证明了徐铉的音切来源也包括朱翱反切,较前人研究更为深入细致。同时,有关研究对于文字学研究也有启发。例如 等的关系,还可以参考上博简、清华简等出土文献继续深入。此外,对于朱翱反切不同版本之间的歧异也还可以进一步整合。

等的关系,还可以参考上博简、清华简等出土文献继续深入。此外,对于朱翱反切不同版本之间的歧异也还可以进一步整合。

(王志平研究员)

“东亚-东南亚-南亚”名词小称词法形式的区域类型学初探

演讲人:张丽博士后(《中国语文》编辑部)

“小称范畴”是世界语言的“显赫范畴”(刘丹青,2013),以名词最发达。“东亚-东南亚-南亚”的语言具有语源密切、结构相似性多的特征,且拥有世界语言名词小称词法形式的所有类型——“附缀型”“重叠型”和“变音型”,适合展开区域类型学方面的探讨。本研究以汉语方言和其他90余种“东亚-东南亚-南亚”地区的语言为考察对象,揭示这一区域内名词小称词法形式的“一致性”和“非一致性”,并对其背后的成因展开分析。据初步考察,“东亚-东南亚-南亚”的小称附缀(前缀、后缀)基本都符合“child>diminutives”(Heine et al.,1991;Nieuwenhuis,1985;Jurafsky,1996;Heine & Kuteva,2002)的语法化路径;“重叠型”小称没有“附缀型”和“变音型”发达,且普遍呈现“日渐式微”的状态;各类名词小称词法形式都有其特定的地域分布范围;“附缀型”“变音型”和“重叠型”在有亲缘或地缘关系的语言之间,往往存在演化速度和方向上的差异。总的来说,“东亚-东南亚-南亚”名词小称词法形式的“非一致性”总是寓于“一致性”之中,这两个方面都是“外部因素诱发型演变”和“内部因素促动型演变”(吴福祥,2007)的外化。

(张丽博士)

刘祥柏研究员点评:该研究以“名词小称词法形式”为切入点,从“区域类型学”的视角出发,初步探讨了“东亚-东南亚-南亚”地区名词小称词法的地理分布模式和历时演化规律等,选题新颖,弥补了当前区域类型学对“大陆东南亚”地区,甚至整个亚洲地区关注度低的弊端,也从更宏观的角度阐释了汉语方言名词小称范畴的发达程度。该研究总结出一些比较重要的结论,如:“重叠型”小称正在走向衰弱、“部分重叠”型小称有“附缀化”倾向,等等,具有较强的理论意义,望今后继续深化研究,尤其是量化分析。

(刘祥柏研究员)

自由讨论阶段,李倩副研究员、杨萌萌副研究员针对演讲人的报告内容提出了相关问题和建议,陈树雯助理研究员和张帆助理研究员分别进行了积极的回应,研讨交流氛围热烈融洽。

最后,副所长(主持所务)王锋对本次“五四”青年学术演讲会进行了总结。他指出,按照院党组关于进一步做好青年工作的要求,语言所党委积极推进青年人才培养。一年一度的“五四”青年学术演讲会是展现青年学者学术风采和推进优秀青年人才培养的重要平台,是语言所的重要学术品牌。本次演讲会很好地传承了语言所的学术传统,为语言所75周年系列学术活动开了好头。

(自由讨论阶段部分发言人)

(王锋副所长做总结)

演讲会结束后,参加演讲会的所学术委员会委员进行了评议,程悦助理研究员的“徐锴《说文解字系传》朱翱反切与徐铉《说文解字》相同(相似)反切的性质”、陈树雯助理研究员的“自然语境下普通话反问句的韵律特征”被评为一等奖,张帆助理研究员的“构建‘理论+应用’的产学研用协同创新路径——以‘现代汉语焦点关联性’研究为例”、连佳鹏助理研究员的“释甲骨文‘幾’字”、张丽博士后的“‘东亚-东南亚-南亚’名词小称词法形式的区域类型学初探”被评为二等奖。

相关链接:

语言研究所举办2025年度“五四”青年学术演讲会